Como una concatenación maldita, el Premio Nobel de Literatura otorgado a Bob Dylan puso en foco algunas cuestiones más o menos filosóficas que la muerte de Leonard Cohen no hizo otra cosa que volver a subrayar. ¿Qué es la poesía?, ¿qué es la poesía aplicada a la canción popular?, ¿qué es una letra?, ¿qué es literatura?, ¿cuáles son los límites del artificio?, son preguntas que salieron a la superficie en una línea tensada entre la más radical juglaría, la academia y el agujero negro del mundo pop, que todo lo abduce y neutraliza.

Más allá de las novelas y de sus libros de poemas, resulta conmovedor observar cómo Leonard Cohen intentó a lo largo de su obra llegar a una síntesis que conjugara belleza y verdad. Advertía con una notable clarividencia la fisura existente entre la desolación y la puesta en escena de la desolación. Conocía cada una de las trampas de su metier: la estatización de la tristeza, el énfasis o la ausencia de énfasis –que es la misma operación–, la eficacia del verbo. Como un Rilke en tiempos de lánguida balada, desplegó –en la práctica o plasmadas en textos instructivos– señalamientos muy precisos sobre los peligros que acechan al cantautor.

Hay un texto extraordinario en el que condensa la esencia de su arte incorruptible. El texto se titula “Cómo decir poesía” y es finalmente una aguda reflexión sobre la condición de songwriter.

“(…) Respeta la intimidad de tus textos, pues fueron escritos en silencio. La valentía de la interpretación es decirlos. La disciplina de la interpretación es no violarlos. Deja que el público sienta tu amor por la intimidad, aunque ésta no exista. Sé una buena puta. El poema no es un eslogan. No puede promocionarte. No puede fomentar tu reputación de sensible. No eres un semental. No eres un ladrón de corazones. Tanto gángster del amor y tanta tontería. Eres un estudiante de disciplina. No representes las palabras. Las palabras mueren cuando las representas, se marchitan, y no nos queda más que tu ambición… (…) Si declamas el poema y lo hinchas con nobles intenciones, no eres mejor que esos políticos que tanto desprecias. No haces más que agitar una bandera y llamar patéticamente a la patriotería emocional…

No busques dejar al público boquiabierto. Si el público se queda boquiabierto, no será debido a tu apreciación de los hechos sino a la suya. Tu mérito no estará en las inflexiones de tu voz ni en los ademanes enérgicos de tus manos. Estará en los datos y en la tranquila organización de tu presencia en el escenario. Evita las florituras. No temas ser débil. No te avergüences de estar cansado. Parece como si pudieras seguir y seguir sin parar. Y ahora ven a mis brazos. Eres la imagen de mi belleza”.

“Cómo decir poesía” se complementa con su famoso discurso al recibir el Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2011. Ese discurso es otra altísima manifestación artística. Dijo, entre otras cosas, con modestia borgeana: “Los premios de poesía siempre me han resultado algo equívocos. La poesía viene de un lugar que nadie comanda y nadie conquista. Por eso me siento casi como un charlatán al aceptar un premio por una actividad que no domino. En otras palabras, si supiera de dónde vienen las buenas canciones, las haría más seguido”.

Cada una de las ideas de la sobria elocución esconde la precisión de un plan estético y político. En esas palabras frente al Rey y frente al jurado, Leonard Cohen dejó claro al pasar que no diferenciaba canción de poesía –como zanjando anticipadamente el debate alrededor del Nobel a Dylan–, y es por eso que su trova se escucha como un único y largo poema susurrado. Todo fue estrategia: ya en 1963, luego de la edición de su primera novela El juego favorito había dicho: “Cualquier persona con orejas se dará cuenta de que destruí orquestas para alcanzar la simplicidad de mi línea melódica”.

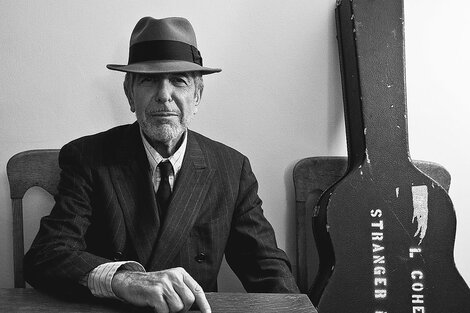

Los detalles de su biografía nos atrapan en ese arco que va de su traza de hermoso perdedor de sinagoga al retiro espiritual en un monasterio budista o a la revelación andaluza de flamenco y Lorca, y se ubican capa sobre capa sobre lo escrito y cantado. Es también su adorno pop, el sombrero, el impermeable azul, el aura otoñal de personaje literario… Un irresistible complemento. Pero lo que queda es la verdad del profeta, aquel que ya crepuscular nos preanunció a media voz, sin que nadie lo oyera –como diría Spinetta– “en tiempo”, tal vez porque todo el mundo sucumbía algo embelesado ante el impacto del premio: “Si uno va a expresar la gran e inevitable caída que nos espera a todos, tiene que ser hecho dentro de los estrictos límites de la dignidad y la belleza”. El momento llegó, en el fade out que sugiere su casi póstumo disco You Want it Darker. Y un poco antes, en la despedida a su viejo amor Marianne Ihlen: “Marianne, llegó el tiempo en que somos tan viejos que nuestros cuerpos se caen a pedazos; pienso que te seguiré muy pronto”. Dignidad y belleza.

La percepción de que una a una las catedrales del siglo XX se van derrumbando resulta insoportable. Hay una sensación de desamparo en aquellos que se formaron sentimentalmente en el refugio de ciertos sabios que perforaron la vida cotidiana con el poder de la palabra. Una suerte de desasosiego, un sopor. La muerte de Leonard Cohen es como el revoque fino de esa extraña orfandad y la escucha de su obra, hoy, profundiza el desasosiego. El vagabundo detuvo su marcha. No queda más que dejarse desmoronar por sus canciones y caer rendidos dentro de su jaula de la melancolía, dentro de la simplicidad de una línea melódica. Dentro de sus estrictos límites.

La verdad de la belleza

Este artículo fue publicado originalmente el día 20 de noviembre de 2016