El 21 de marzo de 1952, setenta años atrás, Woodstock estaba en pañales cuando a unos 650 kilómetros de allí, en Ohio, tuvo lugar el primer festival de rock and roll de la historia. Fue en el Cleveland Arena, su nombre –“Moondog Coronation Ball”— quería decir más o menos “El baile de coronación de los perros de la luna”, y tuvo uno de los condimentos que caracterizarían el largo, indómito y sinuoso devenir del género: nunca terminó. Así fue. Como una sugestiva paradoja de la historia, el primer concierto de rock and roll jamás concluyó… había el doble de gente posible, y todo terminó en un caos.

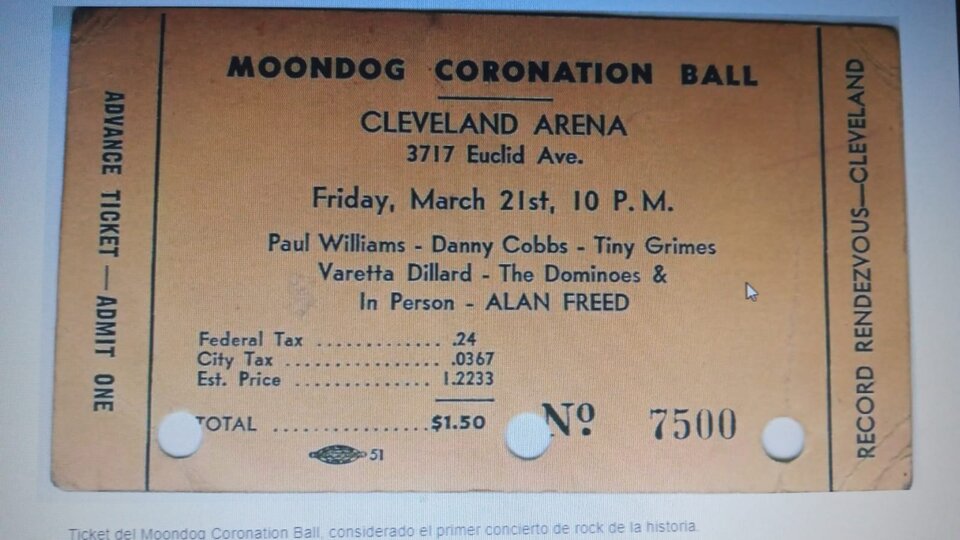

Las causas del desbande fueron básicamente dos: la falsificación masiva de entradas, y un olvido tan ingenuo como irremediable: el recital iba a durar dos días, pero los organizadores se olvidaron de aclararlo en los tickets. Ergo, los rockers primitivos fueron todos el primer día. Y quienes habían adquirido sus boletos de buena fe, a 1 dólar con 50, quisieron entrar aún con el Cleveland Arena desbordado. Y entonces rompieron las puertas de vidrio. Y entonces –cual desangelados primigenios— entraron. Y entonces combatieron cuerpo a cuerpo con la policía del condado.

Pese a que el show había comenzado, pocos recuerdan eso. Nadie escuchaba nada, e incluso una persona fue acuchillada entre varios esqueletos de botellas de whisky que graficaban la odisea. El cuadro motivó que el festival, que se estaba transmitiendo en vivo para la radio WJW, provocara el pánico de los funcionarios de la ciudad, quienes decidieron mandar a la policía, y cancelarlo.

Lo único que se escuchó aquella noche fue Paul Williams y sus Hucklebuckers, banda que había entregado uno de los primeros hits del rhythm and blues: “Huckle Buck”. Con las ganas se quedó el resto de los números programados: el grupo instrumental afroamericano Tiny Grimes and his Rocking Highlanders; Los Dominoes; la cantante negra del Harlem Varetta Dillard –que años después la rompería toda con “Mercy Mr Percy”--, y Danny Cobb, el de “My Isabella”.

Tales fueros los hechos. La data dura, fáctica. Pero lo más importante excedió largamente esa empiria casual. Lo que en realidad provocó el inconcluso “Moondog…” fue un tajo lacerante, una bisagra sin vuelta atrás en la historia de la música popular de occidente. Era la primera vez que el naciente rock and roll convocaba una multitud. Pero una masa intransigente, cuya data matriz era que convivían blancos y negros, negras y blancas bajo un mismo techo y con la misma intención: entregarse a los placeres del baile. Convivencia sagrada que –pese a sucesos indeseables como el de los “Hells Angels” matando un pantera negra en Altamont— signó la historia del género. Lo dotó de buena leche por setenta años.

Fue precisamente un negro llamado Leo Mintz, dueño de Record Rendezvous --disquería de los suburbios de Cleveland-- quien había detectado la fórmula del éxito, al observar que buena parte de los jóvenes blancos del barrio, hartos de la abulia blanca de la inmediata pos guerra, se refugiaban en el R&B hecho por negros para matar la apatía. Era una música cuyo ritmo en doce compases atrapaba, y cuyas letras representaban sentimientos y contradicciones transversales a las razas.

Fue Mintz entonces quien convenció a Alan Freed, dj de Transilvania y “promotor” de la palabra rock and roll, de dejar de pasar música académica en su radio y virar hacia una música que hacía “balancear” y “rodar” a los jóvenes. De ahí a organizar un festival que juntara colores de piel para que esas músicas salieran del ghetto, abandonaran su clandestinidad, había un paso. Y Freed también la vio, claro. En rigor, él era el perro de la luna principal, porque así se hacía llamar en el programa de radio que rompía corazones por las noches, y que el mismo Mintz le patrocinaba. Es más, los aplausos más cerrados y sentidos de la noche en el Cleveland se los llevó él, cuando apareció en el escenario anunciando el primer número.

Lo explosivo e inmediato de aquel festival inconcluso también da cuenta de su importancia. No había antecedentes en línea con él, más allá del histrionismo de Johnny Ray, mediocre cantante descendiente de indios que se movía frenéticamente en el escenario, y amenazaba con sacarse la ropa ante el delirio de sus fans en Club Flame de Detroit.

El blues y el country pasaron de los burdeles, las iglesias y las plantaciones a los centros urbanos. De Mississippi a Chicago. Del sur rural a ese norte industrial que vio emerger otro mojón clave: el joven como consumidor activo, como carne de cañón de un consumismo masivo que –también-- haría saltar de fase al maldito capitalismo.

Freed –y Mintz—la vieron entonces para que dos años después, avivadas productoras y sellos discográficos, Elvis Presley grabara sus dos primeros temas en Memphis; James Dean y Marlon Brando se rebelaran sin causa y los discos en 78 rpm dieran paso a los de 45, en beneficio de la alta fidelidad. No mucho más faltaba, además, para que los seguidores del perro de la luna se rindieron ante los pies del Gene Vincent de “Woman love”; del rockabilly de Sun Records; del insumiso Eddie Cochran y su “Twenty flight rock”; de las guitarras duras, rabiosas y el duckwalk de Chuck Berry, o de Little Richard y Jerry Lee Lewis aporreando sus pianos, cuando todo era nada.

La antena Moondog captó también el radio del blues y del soul, y los puso en la misma caja. John Lee Hooker, uno de los mejores exponentes del primero –sobre todo a partir de su incursión en el sello Chess--, y Muddy Waters haciendo punta desde Chicago, comenzaron a ser parte de un mismo todo que, además de los rockers antedichos, incorporaba al Sam Cooke, de “You send me”, y las estrellas negras del Tamla Motown.

Fue la primera oleada, frenética, polirracial y salvaje que por supuesto, al igual que el festival en el Cleveland, asustó al establishment. Lo puso en vilo. Pronto, tanto como Freed --a quien primero le cancelaron el programa de tv en la Cadena ABC, porque tuvo la “osadía” de hacer bailar a un negro con una blanca y luego fue acusado de corrupción comercial hasta morir en 1962-- el rock indómito de los principios entró en la misma abulia que las autoridades fantaseaban para el sueño americano.

Pronto, claro, llegarían Los Beatles, los Stones y Bob Dylan para poner las cosas en su lugar. Y desde ahí, darlas vuelta.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-10/cristian-vitale.png?itok=9VNkjbSR)