Pienso cómo es que llegaban algunas canciones a nuestros oídos. Qué misteriosa travesía emprendían en épocas de nuestra adolescencia desde el momento en que se grababan y editaban en algún vinilo hasta que impactaban en el centro del asombro al llegar a nuestras casas. Muchas veces las escuchábamos por primera vez a través de alguien que las cantaba en una guitarreada tal como las había alcanzado a “orejear”, probablemente con errores u omisiones en relación a la versión original.

Así era como nos las aprendíamos hasta que por fin podíamos dar con el disco de quien las hubiera compuesto. Pero independientemente de los soportes, que fueron cambiando, y los canales por donde corrían o corren en la actualidad, siempre es mágico el momento de la primera escucha. Un sabor nuevo en nuestras siempre hambrientas ganas de renovar el menú sonoro. Y tal vez, hasta una emoción nueva, diferente, igual de inquietante que las que ya conocemos, pero distinta. Emociones que en verdad nos habitan y están esperando que algún estímulo las despierte.

¡Cuánto para agradecer en esos instantes inaugurales! La sensación es como si alguien nos pusiera un espejo para que podamos mirarnos desde un ángulo que no conocemos. Hay veces que algunas canciones trascienden las fronteras que existen entre las diferentes culturas de una misma ciudad, son canciones puente. A veces abrazan regiones más vastas porque son capaces de reflejar un paisaje expandido con realidades comunes.

Nos sucede, por ejemplo, con obras que han sido compuestas en un país lejano de Latinoamérica y de golpe, sin darnos cuenta, sentimos que nos nombra, que habla de nuestra idiosincrasia. Es que hay muchas historias comunes a nuestros pueblos, anhelos y latidos que nos hermanan. Algunas tienen una llave infalible para abrir nuestros corazones, son unas que generan una emoción plena e indescriptible y se instalan en el sentir popular porque reúnen algo inexplicable, algo que toca un centro neurálgico de la memoria colectiva y tal vez porque, como en el caso de la canción que motivó este escrito, tienen también el don de la simpleza.

A ésta que intento revelar en cada párrafo la quiero desde siempre, la escuché tantas veces, en tantas sobremesas de guitarreadas, tantas versiones grabadas y en un momento de la vida hasta tuve el regalo regar la amistad con el hombre que la compuso. No era difícil quererlo, despertaba a su paso mucho cariño y adhesión plena a cada uno de sus sueños. Tenía en su haber tanto camino recorrido y la capacidad de estar en el lugar y el momento indicado. Gestas icónicas del continente en las que participó, y claro, siempre del lado del pueblo al que le cantó en toda su obra.

Tuve la inmensa suerte de vivir un episodio inesperado que no hizo más que renovar mi amor a esa maravilla de composición. Enterados en Paraná de que la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú estaba luchando fuerte en contra de la mega planta de celulosa que pretendía instalarse en Fray Bentos sobre la costa del río Uruguay cuya puesta en marcha amenazaba con contaminar severamente ese curso de agua, mucha gente viajó a una marcha convocada por dicha Asamblea y otras organizaciones que sumaron su voz.

Fue entonces en 2007 que 130.000 personas de innumerables puntos de Argentina y Uruguay nos congregamos en el puente que une las dos ciudades. Un día lleno de los típicos cánticos, oradores y caminata. Una jornada agotadora que nos dejaba exhaustos. De pronto el gentío y sus animadores quedó en silencio unos minutos, como si nos hubiéramos quedado sin letra o tal vez cansados de todo un día de levantar nuestras voces y pensando que difícilmente nos oyeran los propietarios de la empresa contaminante.

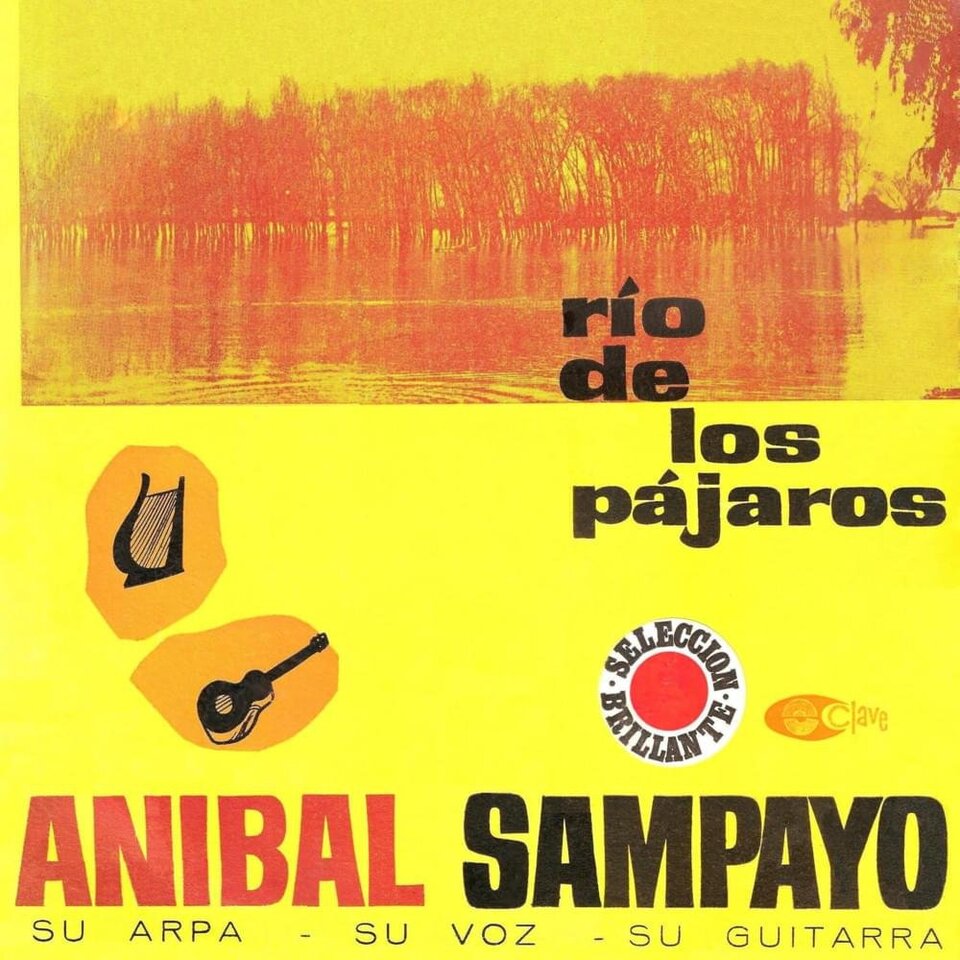

Una multitud argentino-uruguaya detenida sobre el puente y, de golpe, como por arte de magia, alguien comenzó con el primer verso de la canción: ”El Uruguay no es un río”. Ya en el segundo verso éramos un mar de voces: ”Es un cielo azul que viaja”. “Río de los pájaros” es el nombre de la canción del querido Aníbal Sampayo. Recuerdo que siempre nos contaba que desde la ribera de su adorada Paysandú veía como las aves iban y venían desde las islas argentinas hasta las costas uruguayas y agregaba: “ellas no saben de fronteras”. Y claro, ellas no están atravesadas por las disputas humanas, no saben de la mezquindad que nos ha dividido en países. Ellas son pasajeras del planeta. Al igual que los seres humanos, sólo que pareciera que, en nuestro caso, nos hemos olvidado. Por suerte existe el arte que construye mapas sin fronteras y nos recuerda permanentemente que también somos libres como los pájaros.

Carlos Aguirre es un compositor argentino. Además de su proyecto solista ha realizado diversos proyectos en colaboración: tres discos con el Carlos Aguirre Grupo, uno de piano solo (Caminos), a dúo con Francesca Ancarola (Arrullos), un álbum solista con invitados (Orillania), otro con Carlos Aguirre Trío (Calma), uno en formato solista (La música del agua), uno a trío con André Mehmari y Juan Quintero (Serpentina) y uno a dúo con el guitarrista Yotam Silberstein (En el jardín). Es fundador, junto con Ramiro Gallo y Luis Barbiero, del sello discográfico y distribuidora digital paranaense Shagrada Medra, desde hace más de 30 años. Actualmente se encuentra trabajando en el Carlos Aguirre Quinteto, un sexteto experimental con el que investiga acerca de la gestación de diversos lenguajes rítmicos, y en su dúo con el guitarrista y compositor israelí Yotam Silberstein. Este miércoles presenta online su nuevo disco, Va siendo tiempo, en el ciclo La Hora Azul del sello Shagrada Medra, desde su canal youtube.com/c/ShagradaMedraDigital. A las 22.