Los cuentos de Haroldo Conti, fechados entre 1944 y 1976, podrían ser vistos equivocadamente como un conjunto en estado de dispersión. Pero la fuerza centrífuga de los años, las diferencias de composición reunidas alrededor de la idea ilusoria de lo completo, los cambios de registros de las voces que narran y los perfiles variados de las decenas de personajes que pueblan las historias no alcanzan a mover su núcleo, indiferente a las alteraciones de forma.

En la mayoría de estos relatos persiste una estabilidad de orden escenográfica. Las historias repiten, conservan y estimulan narrativamente su geografía en una zona precisa de la pampa húmeda: Chacabuco y sus pueblos satélites, con el silencio dominante de la cultura rural (y su antimateria: la verborragia) y las vías de un tren que se mueve entre las estaciones del pasado y el futuro. En esa geografía se extienden dos maldiciones: no se puede estar en ella si no es a cambio de la degradación; y no se puede volver a ella si no es en vagos ensueños bergsonianos para los que el presente es una alucinación.

La rutina del pueblo produce enloquecimiento y grisura, y, si los narradores de Conti añoran el dulce silvestre de esa neurosis, no es porque esa rutina haya sucedido en el espacio (en el espacio no sucede nada) sino porque ha quedado anclada en el tiempo mítico de la infancia, causa probable por la que establecen su punto de vista como sujetos inactuales, devorados por la melancolía y el pasado y, en cierto modo, impregnados de un tipo de relato que roza la fábula y la superstición. Estén donde estén, en Retiro o en una fábrica lúgubre de la metrópolis, en su imaginación o en la de los demás, los personajes, los narradores y las experiencias son de ahí, es decir del escenario donde actuaron por primera vez.

Uno de los grandes momentos de estos cuentos completos sucede en una escena pequeña y tal vez secundaria de “La causa”, un cuento cuyas ramificaciones luminosas aspiran a la novela. El asunto es, sin duda, político. Las circunstancias en que se desarrollan los hechos van de la euforia a la resignación porque en política, para el narrador de Conti, no hay demasiadas variantes: “Están los de arriba y están los de abajo”. Y no hay partidos de principios: “Simplemente, uno gobernaba y otro no gobernaba”.

El telón de fondo de los aprestos revolucionarios más bien confusos que se suceden es la paciencia de un campesino que no llega al tractor, sueño material incumplido que le da identidad dramática a los derrotados. Pero el gran momento del que hablamos ocurre al principio del cuento, cuando Pedro Romita se decide a abandonar su pueblo, Rinconcito. Recorre en sulky las doce leguas que lo separan de Piadrabuena, de donde sale el tren. Todo apunta hacia el futuro, menos la fuerza interior que mueve a Romita y que, sin dudas, es una fuerza de retención. Sube al tren, que cursa en retroceso las doce leguas hasta Rinconcito (no se puede salir de Rinconcito sin entrar en Rinconcito), pero al pasar por el pueblo el corazón “le dio un vuelco” y “se tiró del tren”. Dice el narrador: “La Voz de Rinconcito le dedicó una nota, en la sección viajeros”.

Lo único que se mueve en los cuentos de Conti es la naturaleza, y lo hace en intensidad, de manera discreta, sin alardes ni expresiones espectaculares. De su ritmo está hecho el mundo. Es una verdad de la que puede dar fe el álamo carolina de “La balada del álamo carolina”, que reaparece como un fantasma en varios relatos dándole a la serie un centro de gravedad.

La figura reverencial del padre en “Todos los veranos”, el conato de pedofilia en “Como un león”, la genialidad incomprendida del hombre pájaro de “Ad Astra”, la felicidad como programa anticapitalista en “El último”, el grillo invisible que sufre el bullying tecnológico de un aeropuerto en “La espera”, la manera triste y sin embargo eficaz en que el protagonista de “Mi madre andaba en la luz” regresa al pueblo para representar –más para sí mismo que para los demás– aquello en lo que no pudo convertirse, apuntan a la misma revelación: la vida es un drama personal orquestado por fuerzas ocultas que operan contra la voluntad. “Uno es dueño de sus actos hasta cierto punto. La mitad de uno la fabrican las circunstancias”, dice el narrador de “La causa”, en uno de los momentos más pesimistas de este libro, en el que lo que podemos llamar lo organizado, lo establecido, lo asentado configura una segunda naturaleza: la del statu quo.

Si las cosas no se mueven en la segunda naturaleza (la de la voluntad humana) porque compiten con la grandeza de lo inmóvil, hay que dejarse llevar por el intrincado plan maestro que mueve la primera: los vientos cruzados, el curso de las aguas, la oscuridad de la tierra, las luces del cielo, las temperaturas del aire. Es un ejemplo que sigue el genio descerebrado de “Ad Astra”, Argimón, en su tránsito de hombre a pájaro: “Aquí y a allá, en este y en otros tiempos, había, hubo siempre algún solitario ejemplar de esa reducida pero inextinguible raza de soñadores que son la sal del mundo y a la cual pertenecen en grado heroico los hombres voladores”.

Ser un pájaro, ser un árbol, ser en sí mismo el río (como Boga, el personaje casi pez de esa obra maestra que es Sudeste), no son trotes de una cabalgata megalómana sino variaciones de la relación conceptual del hombre con su mundo. Rodando al ritmo de los ciclos vitales, los hombres son monstruos emotivos y anónimos que pasan; no vienen del polvo ni van a él. Son el polvo que cursa, modestamente, un escenario llamado vida, en el que suceden cosas que sólo pueden verse en los sueños.

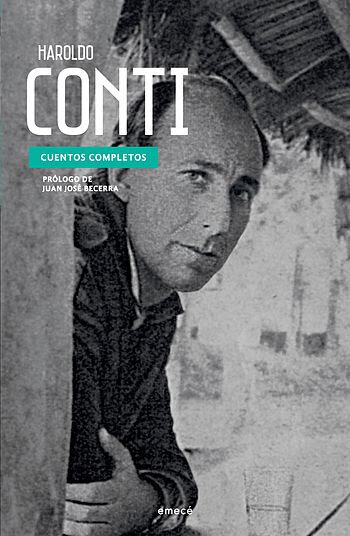

Este texto, a modo de prólogo, presenta la edición de Cuentos completos de Haroldo Conti, que Emecé reedita por estos días.