Cuando los escritores de hoy nos enfrentamos al temido papel en blanco, lo hacemos con la certidumbre de que nada de lo que escribamos parecerá original. Con tanta tinta derramada a nuestras espaldas, resulta terriblemente difícil encontrar una idea novedosa. No conseguimos liberarnos de la molesta sensación de que todo está escrito. Pero hubo un tiempo, sin embargo, en el que casi nada estaba escrito. Un tiempo en el que todas las ideas parecían nuevas, por estrenar, y los escritores se aventuraban como ávidos colonos en el territorio todavía virgen de la ficción. El novelista británico Herbert George Wells fue uno de esos visionarios que con sus obras contribuyó a modelar la literatura. En un lapso de apenas cuatro años publicó La máquina del tiempo (1895), La isla del Dr. Moreau (1896), El hombre invisible (1897) y La guerra de los mundos (1898). Cuatro novelas que hablaban de temas que hasta ese momento nadie había tratado. Cuatro novelas que fundaron el género de la ciencia ficción.

Cuesta creer que esas obras surgieran de una misma mente, aunque quizá no sea tan descabellado si tenemos en cuenta que parte de la vida de Wells transcurrió en una de las épocas más favorables para la inventiva: la época victoriana. Durante ese período, la ciencia experimentó un progreso espectacular, sembrando el mundo de maravillas. Se inventó la máquina de vapor, el teléfono, el ferrocarril, el gramófono, la máquina de escribir, se implemento el alumbrado eléctrico, incluso el cine empezó su andadura a finales del siglo XIX. Resulta lógico que para el ciudadano de ese tiempo, acosado por todas aquellas innovaciones, los científicos se convirtieran en los nuevos sacerdotes. Eran capaces de trastocar las creencias más arraigadas, como hizo Charles Darwin con su teoría de la evolución, a la par que asentaban las bases del mundo moderno. Pero como nunca llueve a gusto de todos, también había quienes consideraban hostil el progreso científico. La Revolución industrial había cambiado la faz de Gran Bretaña y los continuos avances en maquinaria amenazaban no solo los puestos de trabajo, sino toda una forma de vida que permanecía inalterable desde mucho tiempo atrás. Es comprensible que el inminente siglo xx les pareciera temible. Así las cosas, no es extraño que alguien con el instinto, la inteligencia y la sensibilidad de Wells se sirviera de esa amalgama de temores y sueños que enrarecía el aire a finales de su siglo para urdir sus novelas.

Pero empecemos por el principio. Herbert George Wells llegó a Londres desde su Bromley natal en el año 1888, el mismo en el que Jack el Destripador descuartizó a cinco prostitutas en el mísero barrio de Whitechapel. Contaba veintidós años y se sentía feliz de haber burlado, gracias a la beca que había obtenido en el Royal College of Science, el oscuro destino de mercero al que su madre pretendía conducirlo, así que se entregó a disfrutar de los placeres que ofrecía la gran metrópoli, tanto intelectuales como carnales. Los siguientes años estuvieron jalonados de las penurias inherentes a la supervivencia (su beca solo era de una guinea semanal), pero también de estimulantes goces para los sentidos. Tras obtener la licenciatura en ciencias, con matrícula de honor en zoología, Wells empezó a impartir cursos de biología y ocupó el cargo de redactor jefe del Correspondence College de la Universidad de Londres, pero los ingresos que todo aquello le reportaba eran tan magros que se vio obligado a buscar el modo de incrementarlos. Se dedicó entonces a bombardear incansablemente a los diarios locales con todo tipo de artículos, hasta que consiguió que le ofrecieran un hueco en las páginas de la Pall Malí Gazette.

Por aquel entonces, el autor francés Julio Verne llevaba años practicando un género nuevo, consistente en narraciones didácticas que divulgaban los conocimientos científicos del momento al tiempo que formaban a los jóvenes lectores, trasmitiéndoles de un modo ameno los valores del socialismo romántico. Tal era la popularidad de esos Viajes extraordinarios que a Lewis Hind, el encargado de las páginas literarias de la Gazette, se le ocurrió incluir aquel tipo de historias en su publicación, y el joven Wells le pareció la persona idónea para emular al supervenías francés. Le propuso pergeñar pequeños cuentos que reflejasen el apogeo científico que estaba viviendo el siglo, pero que también se atrevieran a especular sobre las consecuencias negativas que aquella imparable erupción de inventos podría tener para el mundo. Wells aceptó de inmediato, pues la propuesta se adecuaba a sus ideas. Aparte de ser un izquierdista convencido, Wells desconfiaba de que la ciencia fuera a resolver los problemas de la humanidad, así que no pudo sino alegrarse de que Hind le animara a alejarse de la visión positiva que estaba divulgando Verne del conocimiento científico. En solo un par de días ideó un relato titulado «El bacilo robado» que, además de satisfacer por completo a Hind y reportarle cinco guineas, le permitió ver su nombre impreso por primera vez bajo una historia de ficción.

El cuento también llamó la atención de William Ernest Henley, director de National Observer, que se apresuró a brindarle sus páginas, convencido de que aquel joven sería capaz de confeccionar relatos mucho más ambiciosos si disponía de mayor espacio para correr. El ofrecimiento de Henley entusiasmó a Wells, pues National Observer era una de las revistas más prestigiosas de Inglaterra, y se puso a idear de inmediato una historia con la que sorprender al fogueado Henley. En la mañana de la cita, entró en su despacho y le propuso escribir la historia de un inventor que construía una máquina del tiempo con la que viajaba al futuro, un futuro remotísimo, que pintó con rápidas y tenebrosas pinceladas. Huelga decir que, entre sobrecogido y fascinado, Henley aceptó su propuesta.

La idea del viaje en el tiempo no era original. Entre otros muchos, ya la habían usado autores como Dickens (“Canción de Navidad”) o Poe (“Una historia de las montañas Rag-ged”). Pero en todos aquellos relatos se producía la traslación en un estado de ensueño o alucinación, o sencillamente mediante la simple fantasía. Su protagonista, en cambio, pretendía viajar en el tiempo de forma voluntaria, y para ello se serviría, por vez primera, de un artefacto mecánico. Temiendo que los lectores considerasen esa idea como una simple fantasía pueril, Wells le aplicó además el ligero barniz científico con que cubría las historias que había escrito para Hind. Para ello recurrió a una teoría que ya había desarrollado en anteriores ensayos publicados en Fortnightly Review: el tratamiento del tiempo como la cuarta dimensión de un universo tridimensional solo en apariencia, una dimensión por la que uno podía desplazarse igual que por el espacio. Y, al hacerlo, se adelantó veinticuatro años a la teoría de la relatividad de Einstein.

El resultado fue La máquina del tiempo, que se publicó en 1895, y obró el milagro de convertirlo en escritor, permitiéndole vivir exclusivamente de la literatura. Pero aquella novela no solo le abriría las puertas del olimpo literario, sino que, como ya hemos adelantado, creó un nuevo género, pues los escaparates enseguida se vieron inundados por una riada de obras surgidas a imagen y semejanza de la de Wells, aunque sin ninguna de sus virtudes. La mayoría eran de escasa calidad y se afanaban, con más voluntad que pericia, en narrar descabelladas aventuras donde los descubrimientos científicos y los artilugios descacharrantes jugaban un papel estelar. Hasta Conan Doyle, el padre de Sherlock Holmes, se atrevería unos años después a llevar a cabo una breve incursión en aquel género incipiente con El mundo perdido. Todas aquellas obras se englobaron bajo la etiqueta de «novelas científicas», que fue el equivalente que los editores británicos encontraron a los Viajes extraordinarios de Verne, pero dicha acuñación dejó de usarse a partir del nuevo siglo, cuando se sustituyó por el término «ciencia ficción».

Con La máquina del tiempo Wells inauguró el género de los viajes temporales, que tanto juego han dado y darán en la ciencia ficción e incluso en la literatura en general, pero no se contentó con eso. Su desbordante imaginación daba para mucho más. Al año siguiente publicó La visita maravillosa, una de sus novelas menos conocidas, pese a tratar por primera vez la idea de las dimensiones paralelas. Le siguieron La isla del Dr. Moreau, novela en la que advertía de los terribles riesgos de la manipulación genética, y El hombre invisible, en la que volvía a incidir en el mal uso que se le podía dar a la ciencia. Ambas novelas ayudaron a perfilar la figura del mad doctor, el científico enloquecido por sus obsesiones, que tanto protagonismo iba a tener en los años venideros. Y por último, en 1898, escribió La guerra de los mundos, la obra que nos ocupa, y con la que inauguró el subgénero de las invasiones alienígenas.

¡Llegan los marcianos!

A finales del siglo diecinueve, el hecho de que existiera vida en otros planetas, en especial en nuestro vecino Marte, se consideraba algo más que una posibilidad. Ya lo habían apuntado en su tiempo Galileo o Kepler, teniendo cuidado de no molestar a las autoridades eclesiásticas, y en 1686 el francés Bernard le Bovier de Fontenelle había publicado Conversaciones sobre la pluralidad de los mundos, una de las primeras obras divul-gativas de la historia y todo un hito de la Ilustración, que especulaba sobre un firmamento más poblado de lo que parecía. Pero las discusiones sobre cómo podríamos contactar con esos potenciales alienígenas no se pusieron de moda hasta mucho después. En las primeras décadas del siglo empezaron a surgir todo tipo de propuestas para llevar a cabo ese ansiado contacto, a cada cual más disparatada, desde plantar un gigantesco triángulo de trigo en Siberia hasta verter queroseno en un canal circular de treinta kilómetros de diámetro en el desierto del Sahara y prenderle fuego, para que los seres del espacio exterior se percataran de que en la Tierra existía vida inteligente. Si bien estas propuestas se volvieron más realistas en la segunda mitad del siglo, cuando algunos astrónomos sugirieron, entre otras muchas ideas, colocar varios reflectores en la Torre Eiffel para dirigir la luz solar hacia Marte, no fue hasta 1894 cuando el debate estalló.

El encargado de avivarlo fue Giovanni Schiaparelli, uno de los cientos de astrónomos que se entretenían escudriñando con sus telescopios los supuestos canales que el jesuíta Angelo Secchi había descubierto sobre la superficie marciana en el siglo dieciocho. Schiaparelli se preguntó si serían un producto geológico o una gigantesca obra de ingeniería hidráulica, hipótesis esta última a la que no tardó en adherirse el astrónomo estadounidense Percival Lowell, que desde su observatorio privado en Arizona también se encontraba estudiando esos canales con la esperanza de atisbar a los supuestos constructores. En su libro Mars, publicado en 1896, Lowell afirmaría que los canales solo podían ser el resultado de un complicado trabajo de ingeniería realizado por una civilización muy avanzada, con el loable propósito de conducir el agua de los cascos polares a las zonas desérticas.

Por otro lado, volviendo la vista a nuestro planeta, la Alemania reunificada había aumentado considerablemente las dimensiones de su marina en un intento poco disimulado de socavar la superioridad naval británica, verdadera espina dorsal del Imperio. Dicha tensión bélica estaba inspirando toda clase de novelas en el resto de Europa, como La batalla de Dor-king, de George Chesney, que en un estilo semidocumental relataba una supuesta invasión de Inglaterra por los alemanes sin escatimar detalles truculentos.Y como no podía ser de otro modo, la preclara mente de Wells unió ambas cosas en una novela apocalíptica. Aceptó la tesis de Lowell de que existían unos marcianos inteligentes, los dotó de la naturaleza agresiva atribuida desde siempre al sangriento planeta rojo, bautizado con el nombre del dios de la guerra, y los envió a medirse con el todopoderoso ejército humano en una confrontación nunca vista hasta entonces, con ambos bandos convertidos en títeres de lo que, en el fondo, no dejaba de ser una lucha evolutiva. Imitando el hiperrealismo de Chesney, y en un tono periodístico que casi parecía la crónica de unos sucesos imposibles, Wells narró con gran minuciosidad la destrucción de Londres, y de propina, como si quisiera saldar cuentas con su propio pasado, también dispuso que sus alienígenas arrasaran algunos dé los pueblos de los alrededores, como Horsell o Addlestone, en los que había discurrido su poco feliz infancia. Tal devastación la llevaban a cabo los marcianos sin el menor esfuerzo ni atisbo de misericordia, como si los humanos no les merecieran más respeto que las cucarachas.

El resultado fue una obra sobrecogedora desde su inigualable párrafo inicial hasta su espléndido desenlace, que no mencionaremos aquí por si hay algún lector que a estas alturas aún no lo conozca. Baste señalar que, aparte de constituir toda una lección moral para una época cautivada por la eclosión de la tecnología, se trata de uno de los mejores finales que ha cerrado nunca una novela. El éxito de la obra se debió también a la sorprendente vuelta de tuerca que supuso para las historias de invasiones alienígenas, que hasta el momento habían presentado al ser humano como el sumo conquistador del cosmos, colonizando planetas merced a su impresionante tecnología, mientras ahora apenas mostraba una patética resistencia ante la superioridad marciana.

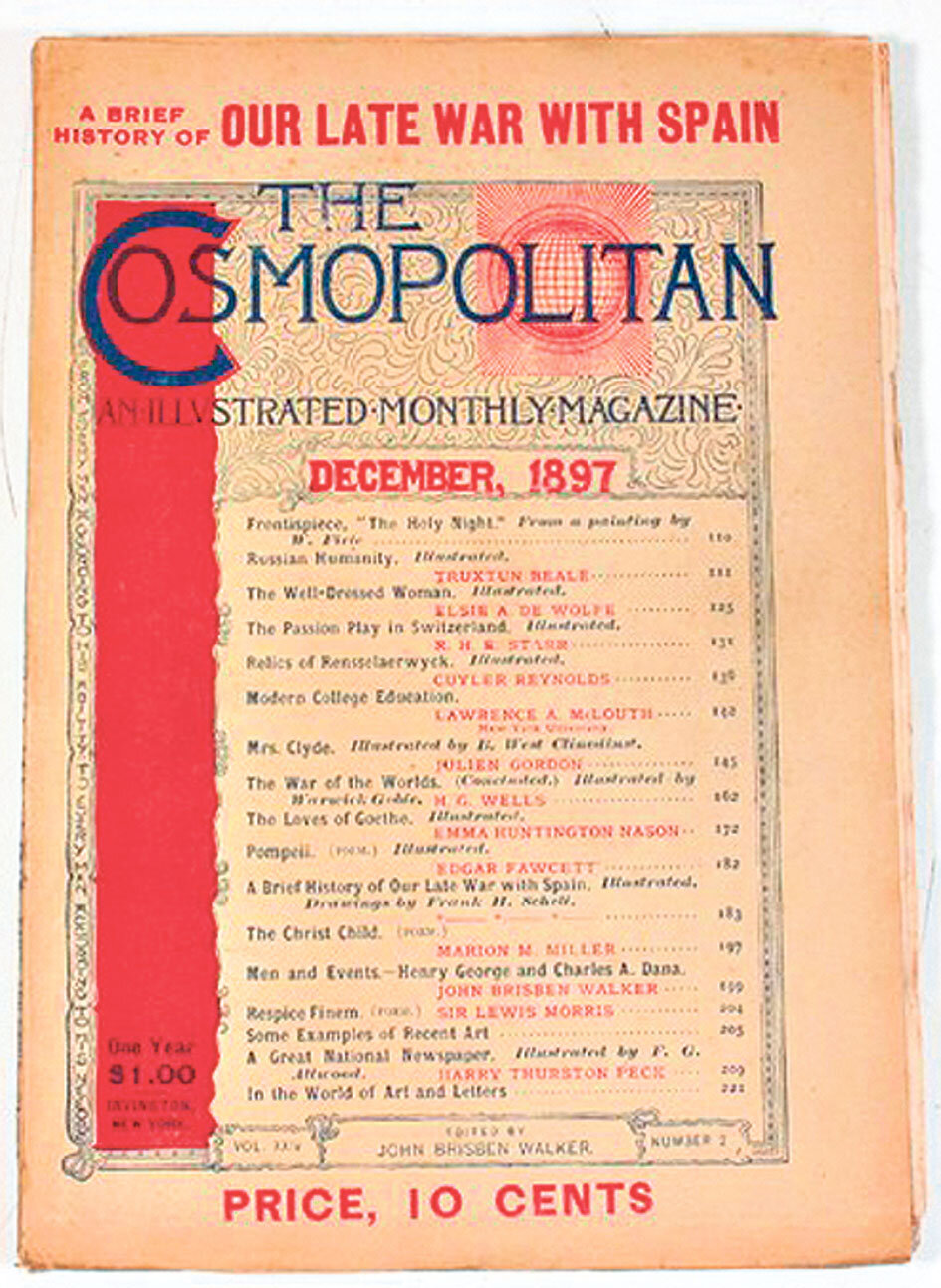

Publicada por entregas en la revista Cosmopolitan en 1897 y como novela un año después, La guerra de los mundos, considerada la madre de todas las invasiones de la ciencia ficción, fue un rotundo éxito. Sin embargo, su verdadero mensaje pasó desapercibido a los lectores, al igual que ocurriera anteriormente con La máquina del tiempo, donde el intento por concienciar a la población sobre los peligros de una sociedad clasista fue eclipsado por la agitación social que desata el viaje en el tiempo. Wells había usado la invasión marciana como excusa para criticar el antropocentrismo, advertir del proceso de militarización de Alemania, que acabó conduciendo a la Primera Guerra Mundial, y cargar contra el imperialismo británico. No es difícil ver en el desdén con que los alienígenas pisotean los valores y la autoestima de los terráqueos el mismo desprecio que los británicos, y los europeos en general, mostraban por los indígenas, como revelaba la colonización de África o de Tasmania, donde en poco tiempo cinco mil aborígenes habían quedado reducidos a un número casi insignificante. Pero todo eso quedó en un segundo plano ante el verdadero terror de una invasión marciana. No obstante, por muy desapercibidas que pasaran, con aquellas pinceladas de crítica social Wells añadió a aquel balbuceante género un nuevo rasgo que ya no lo abandonaría.

Escapando del papel

Wells murió antes de poder ver alguna de sus novelas adaptada al cine, ese invento que empezaba a dar sus primeros pasos a comienzos del siglo xx, pero sí pudo escuchar la versión radiofónica que interpretó el mítico Orson Welles la noche de Halloween de 1938, aunque mejor habría hecho no escuchándola, pues la calificó de «ultraje».

La dramatización de La guerra de los mundos representada por Orson Welles y la compañía del Mercury Theatre para la CBS Radio suele ponerse de ejemplo para ilustrar el gran poder que aquellos años tenía la radio, ya que su emisión provocó uno de los episodios más celebres de histeria colectiva. Al día siguiente, los titulares de los periódicos hablaban de “la ola de terror que barrió el país”. Muchos oyentes sintonizaron el dial con la retransmisión ya empezada, por lo que no supieron que estaban oyendo la dramatización de una famosa novela, pero el pánico se debió en gran medida al inteligente formato que Welles y su equipo –entre los que se encontraba Howard Koch, uno de los guionistas de Casablanca– escogieron para la adaptación, el de un programa de variedades constantemente interrumpido por conexiones en directo que informaban de los pormenores de la invasión extraterrestre que estaba sucediendo al otro lado de sus ventanas. Aquellos comunicados urgentes se alternaban con opiniones de astrónomos pertenecientes a las principales universidades estadounidenses, de militares que hablaban desde el mismísimo lugar de los hechos, del vicepresidente de la Cruz Roja e incluso del secretario de Estado, todos ellos actores que esa noche se encontraban en estado de gracia, a tenor de los resultados.

Fue el hiperrealismo del conjunto el que provocó la desbandada. Temiendo que los oyentes se aburrieran de una historia tan improbable, que encima transcurría en la lejana Inglaterra, Welles hizo aterrizar el primer cilindro marciano en Grovers Mili, y miles de personas, desde New Jersey hasta los pequeños pueblitos del medio Oeste, trataron de huir en una despavorida marabunta. Sin embargo, según se supo años después, parece que no se echaron a las calles tantas personas como por aquel entonces se dijo. La espectacular estampida se acabó convirtiendo en una leyenda urbana exagerada y repetida, y hoy los sociólogos hablan del poder de los medios no como el causante de la histeria de masas por la retransmisión del ataque, sino como el artífice del mito de que una gran parte de la población creyera la invasión alienígena.

Quince años después de aquella mítica emisión, cuando se consideró que los efectos especiales estaban lo bastante avanzados como para poder recrear con verosimilitud un ataque extraterrestre, los marcianos de Wells dieron el salto a la gran pantalla. Previamente, el célebre Cecil B. de Mille había intentado poner en marcha su propia adaptación, pero acabó abandonando el proyecto desanimado por su excesivo coste y sus innumerables dificultades técnicas. Tras pasar por las manos de varios directores, entre los que al parecer se encontraba Hitchcock, recayó sobre los hombros de Byron Has-kin. La película, estrenada en 1953, mantuvo el título de la novela, pero no su marco temporal, ya que por razones presupuestarias la acción se trasladó a la California de 1950. También se produjeron varios retoques arguméntales, como la inclusión del uso de armas nucleares contra los marcianos o la sustitución del anónimo y vulgar protagonista de Wells por un científico que asumiría un papel fundamental en el devenir de la trama. Pero el cambio más llamativo fue el de reemplazar los míticos trípodes por unas naves con forma de manta raya que flotaban suavemente sobre las ciudades y los paisajes terráqueos mediante rayos electrónicos. Nada tenían que ver con las de Wells, aunque al menos estaban armadas con el mismo rayo calórico.

Esta película contó con una curiosa secuela en forma de serie en los años ochenta, que en España llevó por título La guerra de los mundos II: la nueva generación, de la que se produjeron dos temporadas. Para que pudieran volver a contar con los extraterrestres, sus artífices se tomaron la libertad de modificar el final de la novela, haciendo que estos sortearan su terrible destino para permanecer en un estado de animación suspendida. Eso permitió al gobierno de los Estados Unidos conservarlos en bidones de residuos tóxicos y apartarlos de la vista de un mundo que, merced de una especie de «amnesia colectiva», no recordaba que se hubiera producido ninguna invasión. Por otro lado, debido a que en los ochenta la posibilidad de que existiera vida en Marte resultaba tan ridicula como hoy, también se vieron obligados a cambiar la procedencia de los alienígenas, que en la serie provenían de Mor-Tax, un planeta a cuarenta años luz de distancia, en la constelación de Tauro.

Tendríamos que esperar más de cincuenta años para ver en pantalla a los siniestros trípodes descritos por Wells gracias a Steven Spielberg. El famoso cineasta realizó una adaptación mucho más fiel a la novela, a pesar de que también actualizó la época. En ella era el popular Tom Cruise quien huíade los marcianos, del todo malvados en esta ocasión, arrastrando a sus dos hijos desde New Jersey, donde, como en la emisión radiofónica, comenzaba la invasión, hasta Boston. Dirigida con excelente pulso, esta adaptación se centra especialmente en cómo el pánico prende en la población, separando a los hombres en lobos y corderos.

Pero no todas las invasiones sucedieron en la pantalla. En 1978 la novela de Wells fue objeto de un musical producido por Jeff Wayne, que se convirtió en la obra cumbre del compositor estadounidense. Aunque la trama es ligeramente diferente a la de la novela, es hasta este momento la única adaptación que mantiene la acción en su época original. Las guitarras y los sintetizadores de los años setenta arropaban la profunda voz de Richard Burton, quien, en el papel de narrador, desgranaba la inquietante historia. Etiquetado como rock sinfónico, el álbum, que iba acompañado de hermosas ilustraciones de Geoff Taylor y otros artistas, vendió millones de copias. Su éxito fue tal que cada país realizó su propia versión adaptando la narración a su idioma, pero dejando inalteradas las partes cantadas. En España fue el popular doblador Teófilo Martínez el encargado de doblar la voz de Richard Burton.

Sin embargo, quienes lamentamos que ninguna adaptación, salvo el mencionado musical, haya respetado la época original de la novela podremos resarcirnos pronto, pues el escritor británico Peter Harness, responsable de la adaptación de la excelente novela Jonathan Strange y el señor Norrell, está preparando una miniserie en la que, según parece, los extraterrestres llegarán a nuestro planeta a finales del siglo diecinueve, en plena época de Sherlock Holmes y Jack el Destripador, tal y como Wells lo imaginó. Por fin podremos regocijarnos con batallas de trípodes marcianos contra cañones y ejércitos a caballo, una confrontación de inevitable estética steam-punk.