En el segundo escrito de Duermevela Eduardo Longoni convoca al narrador japonés Junichiro Tanizaki y su teoría raíz de El elogio de la sombra. “Mientras que para occidente la más poderosa aliada de la belleza es la luz plena y radiante, para la estética japonesa lo sustancial está en el enigma de las sombras”, cifra. En lo que hace al sueño, Longoni no puede conciliarlo si en el ambiente en que está la negrura es absoluta: sumergido ahí, todo parece darle vueltas. “Algo parecido me ocurre en medio de las luces planas que se dan en las montañas nevadas cuando los días se tornan grises, con nubes bajas, y no se distingue el horizonte”. Las luces, consigna, son la obsesión de los fotógrafos, la materia prima vital. “Un reguero fugaz de luz es el milagro que transforma una escena banal en una imagen perdurable”.

Con Duermevela, su decimotercer libro, Longoni da un paso más hacia la dirección que había encarado en Imágenes apuntadas, su volumen anterior: un fotógrafo que escribe. Pero si en Imágenes los textos narraban y ponían en contexto muchas de sus fotografías icónicas y su extraordinario camino en el oficio, en Duermevela lo escrito aborda zonas personales e íntimas, escenas familiares, objetos cargados de sentido, sueños y pesadillas, miedos y alumbramientos. Fue un sacudón su debut como reportero, a poco de terminado el servicio militar, a fines de 1979: en su primer día a prueba en Noticias Argentinas tuvo que salir de urgencia para retratar el atentado contra Juan Alemann, por entonces viceministro de Economía de Martínez de Hoz. Novato y con su maquinita, sin equipo especial, cuando le impidieron acercarse dijo que era fotógrafo del Primer Cuerpo de Ejército y consiguió un material bárbaro. Fue una entrada jugada y con honores en la agencia y el inicio de una trayectoria que a la vez lo apartó de lo que estudiaba por entonces: Longoni quería ser historiador. Había empezado una novela, además, con la colimba ahí como tema, y también quedó en el camino.

“Soy fotógrafo –escribe Longoni-. Me he pasado la vida corriendo de aquí para allá con la cámara pegada al ojo tratando de capturar un puñado de imágenes entre todas las que fluyen segundo a segundo sin dar respiro. Leer fue siempre mi otra pasión. Pero así como las fotos eran mías, los textos eran de los otros, de los escritores”. El narrador, entonces, emerge de las sombras y cuenta lo que no quiere que queden del todo en ellas, y es la escritura la que trae el reguero fugaz de luz en busca de un soplo hacia lo perdurable. Ahí está la abuela andaluza que lo crió, que escuchaba música clásica en una radio a válvulas y le leía versículos de la Biblia cuando volvía, en los primeros ’70, de las manifestaciones estudiantiles. Y escenas de la colimba en Junín de los Andes, porque el Ejército lo mandó a la frontera cuando Argentina estuvo a punto de entrar en guerra con Chile, tiempos de Videla y Pinochet: las cartas que escribía a nombre de algunos compañeros, la lectura de La casa verde en un prostíbulo en el que se internaba un sargento, el hambre y el frío y el miedo, el miedo a un amasijo estúpido. Está la boca sombría de una garita y el viaje desde el terror de época al pasar ante una de ellas hasta el ejercicio de la vigilancia del servicio militar. Pero también escenas de otros viajes, como el de una bandada de cuervos enardecidos con uno que está tumbado a orillas del Yamuna, con el Taj Mahal al brillo de los primeros rayos del sol. Y cuartos de hoteles, casi siempre económicos. Y encrucijadas de la infancia, una sumergida nocturna en el mar, un acto de magia fallido, el ejercicio de mirar el viento. El reencuentro con su hija y una piedrita que patean en una caminata que se funde con otra, antigua. El encierro pandémico y la ceremonia de la vacunación de su madre, de 97 años.

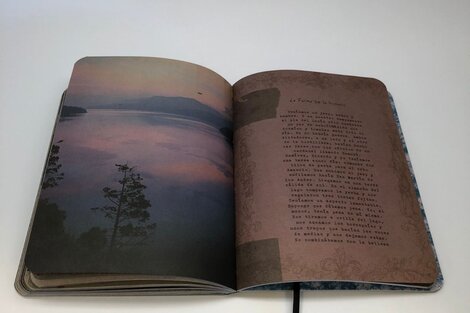

“Son textos sin pretensiones. Imágenes que esta vez se convirtieron en letras, pero siempre acompañadas de mis fotos, porque irremediablemente soy fotógrafo”. Hay unas cuantas fotos familiares en el libro editado por artexarte, precioso: tiene formato de gran libreta, o cuaderno, con textos escritos con una vieja máquina, o manuscritos, y páginas con rayones, huellas de cintas adhesivas, dibujos, borroneados, garabatos, irregulares los tamaños de las imágenes y su disposición en la recorrida, a cada vuelta algo distinto, con predominio en el blanco y negro, en las sombras, con algunas páginas en negro absoluto. El papel es un punto rústico y bastante opaco y uno piensa, asentimiento leve y mudo con la cabeza, en Tanizaki.

“Después de todo, entre otras cosas, la fotografía es una huella del tiempo que huye”, escribe Longoni. Tiene esa impronta aquí, también, su escritura. Entreverados, lo escrito y lo retratado, componen las figuras y los escenarios esfumados, en la penumbra, entre lo real y lo irreal, de la duermevela.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-10/angel-berlanga.png?itok=QPUvgANm)