Un estudio reciente del Instituto Mundial para la Investigación del Desarrollo Económico de la Universidad de las Naciones Unidas afirma que en el año 2000 el 1 por ciento más rico de la población poseía el 40 por ciento de los activos globales, y que el 10 por ciento más rico de la población poseía el 85 por ciento del total de la riqueza mundial. La mitad más pobre de la población adulta mundial poseía por su parte el 1 por ciento de la riqueza global. Esta, no obstante, no es más que la instantánea de un proceso en curso. Diariamente aparecen noticias aún peores para la igualdad mundial, y por lo tanto también para nuestra calidad de vida global. Y la situación no hace sino empeorar.

“Las desigualdades sociales harían sonrojarse de vergüenza a los inventores del proyecto de la modernidad”, concluyen Michel Rocard, Dominique Bourg y Floran Augagner en su artículo “La especie humana, en peligro”, publicado en Le Monde el 3 de abril de 2011. En la era de la Ilustración, en tiempos de Francis Bacon, Descartes o incluso Hegel, el nivel de vida en cualquier lugar del planeta nunca llegaba a duplicar al de la región más pobre. Hoy, el país más rico, Qatar, alardea de tener una renta per capita 428 veces más alta que el país más pobre, Zimbabue. Y estas son, no lo olvidemos, comparaciones entre promedios, recuerden el ocurrente chiste sobre las estadísticas y los pollos: si mi vecino se come dos pollos y yo uno a la semana, el promedio estadístico dice que cada uno de nosotros nos comemos pollo y medio a la semana.

La tenaz persistencia de la pobreza en un planeta dominado por el fundamentalismo del crecimiento económico es suficiente para que el observador se detenga y reflexiones tanto sobre los daños directos como sobre los daños colaterales de esta redistribución de la riqueza. El profundo abismo que separa a los pobres sin futuro de los ricos, optimistas, seguros de sí mismos y sin complejos -un abismo de tal profundidad que excede la capacidad del explorador más esforzado y valiente para delimitarla en su totalidad- es una buena razón para estar enormemente preocupado. Como advierten Rocard y los otros coautores del mencionado artículo, la primera víctima de esa profunda desigualdad será la democracia, a medida que todos los bienes necesarios, cada vez más escasos e inaccesibles, para la supervivencia y para llevar una vida aceptable se conviertan en objeto de una rivalidad encarnizada (y quizás guerras) entre los que tienen y los que están desesperadamente necesitados.

Así, una de las justificaciones morales de los defensores del libre mercado ha sido cuestionada cuando no refutada: la que afirma que la persecución del beneficio individual también proporciona el mejor mecanismo para la persecución del bien común. En las dos décadas anteriores al estallido de la última crisis financiera, entre la mayoría de los países de la Organización para la Cooperación económica y el Desarrollo (OCDE) la renta familiar real del 10 por ciento más rico creció mucho más rápido que la del 10 por ciento más pobre. En algunos países, la renta real de la franja más pobre incluso disminuyó. Así pues, las desigualdades en la renta se han ampliado notablemente. “En Estados Unidos, la renta media del 10 por ciento más rico representa hoy 14 veces la renta media del 10 por ciento más pobre”” admite Jeremy Warner, editor adjunto del Daily Telegraph, uno de los periódicos que más entusiasmo ha demostrado en defender la capacidad y la eficacia de “la mano invisible del mercado” para resolver todos aquellos problemas que crea el mercado (e incluso más). Y Jeremy Warner añade: “El aumento de la desigualdad en la renta, aunque obviamente resulta indeseable desde una perspectiva social, no resulta tan importante si todo el mundo se hace más rico a la vez. Pero cuando la mayor parte de los beneficios del progreso económico acaban en manos de un número comparativamente menor de personas que ya tienen unas rentas altas, que es lo que está ocurriendo en la práctica, está claro que hay un problema”.

Este reconocimiento, dicho de manera tan tibia, y que no es más que una verdad a medias, se suma a una ola creciente de investigaciones y estadísticas oficiales que demuestran la distancia cada vez más mayor que separa a los de arriba de los de abajo en la jerarquía social. Contradiciendo claramente las declaraciones políticas que se intentan convertir en una creencia generalizada (sobre las cuales no se reflexiona, ni tampoco se cuestionan) la riqueza acumulada por las clases más ricas no se ha “filtrado” en absoluto hacia abajo ni nos ha hecho más ricos al resto, ni nos ha hecho sentir más seguros y optimistas respecto a nuestro futuro y el de nuestros hijos, ni tampoco nos ha hecho más felices.

En la historia del mundo ya no es noticia que la desigualdad tiende a multiplicarse y a extenderse de manera cada vez más rápida (como atestigua la cita del Evangelio de san Mateo al principio de este ensayo: “Porque al que tiene se le dará más y abundará, y al que no tiene, aun aquello que no tiene le será quitado”). Y en los últimos años el persistente problema de la desigualdad ha vuelto al centro del debate público, convirtiéndose en el objeto de apasionados debates, desde perspectivas novedosas, espectaculares, chocantes o esclarecedoras.

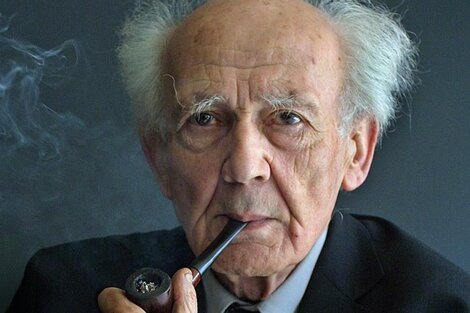

Este es el prólogo al libro ¿La riqueza de unos pocos nos beneficia a todos? de Zygmunt Bauman, publicado originalmente en 2013 y que ahora Paidós edita en castellano, cuando el nudo central de las preocupaciones del autor, la desigualdad entre naciones y entre ciudadanos de una misma sociedad, indudablemente ha empeorado en todo el mundo.