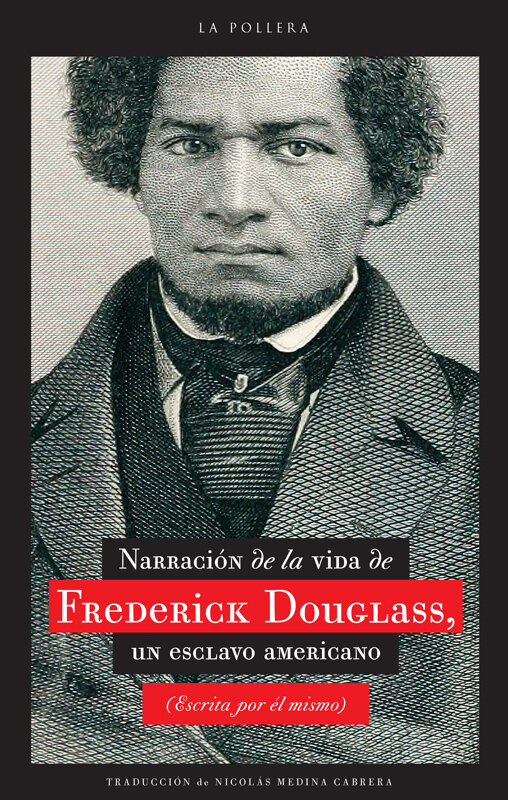

La esclavitud y el racismo en Estados Unidos, el sojuzgamiento, la explotación y muerte de incontables personas originarias de África han sido temas aludidos y tratados, planteados y replanteados en las artes. Algunas obras en el cine y en los libros: de El nacimiento de una nación y La cabaña del Tío Tom –apologéticas, favorables al “suprematismo”– a El infiltrado del Ku Klux Klan (2018) de Spike Lee, pasando por Perro blanco (1982) de Sam Fuller y Django sin cadenas (2012) de Tarantino, hasta El pájaro carpintero de James McBride, novela en la que se basa la serie que enfrenta abolicionistas contra secesionistas The Good Lord Bird (2020), todas ingeniosas e hilarantes, irreverentes, con sorprendentes vueltas de tuerca a la cuestión. Más recientemente, durante la quinta temporada de The Good Fight (2021), con la presidencia de Trump y el asesinato de George Floyd como real trasfondo, durante el grave delirio de uno de sus protagonistas, hacen su aparición –para discutir con este el tema de la esclavitud– Karl Marx, Malcolm X, Jesucristo y Frederick Douglass. Este último orador, polemista y periodista abolicionista de mediados del siglo XIX acaba de ser publicado por la editorial La Pollera: Narración de la vida de Frederick Douglass, un esclavo americano (Escrita por él mismo).

El libro, publicado originalmente en 1845, cuenta con un prefacio del periodista y reformador social William Lloyd Garrison y relata el periplo de Douglass, nacido esclavo, luego autoemancipado.

La narración recorre sus penurias en todas las estancias por las que pasó, desde las más básicas, ausencia de ropa y comida dignas, hasta las más brutales. Siendo todavía niño, presencia toda clase de castigos y crímenes: un esclavo escapa a los azotes de un capataz, y se queda sumergido en el río, negándose a salir. Amenazado de muerte, luego de ser llamado “hasta contar tres”, se mantiene en sus trece. Cuenta Douglass: “Entonces el señor Gore, sin reflexionar o consultarle a alguien (y sin un llamado adicional), levantó su mosquete hasta la altura de su perfil y apuntó mortalmente a la víctima. En un parpadeo, el pobre Demby no se vio más. Su cuerpo machacado se hundió y quedó fuera de nuestra vista, dejando trozos de cerebro y sangre en el lugar donde había estado hacía pocos instantes”. Requerido ante sus superiores por lo hecho, justifica plenamente su accionar, so pena de que se extendiese como “mal ejemplo” de rebeldía entre los demás cautivos. El crimen queda impune.

Otro episodio: “La esposa del señor Giles Hicks, vecina cercana de la plantación donde yo vivía, mató a la prima de mi esposa, una muchacha de quince o dieciséis años. La machacó a palos con una brutalidad extrema, fracturándole el esternón y la nariz, de modo tal que la pobre chica expiró al cabo de pocas horas”. El asesinato, cuenta Douglass, “provocó reacciones, pero no las suficientes como para castigar a la asesina. Se emitió una orden de arresto, pero nadie se encargó de su cumplimiento”; “la asesina escapó no sólo del castigo, sino también de la angustia de pararse ante un juzgado y ser acusada de un crimen tan bestial”. El autor brinda otros tantos relatos espeluznantes, a cual más cruel y arbitrario.

Habiendo podido morir de frío –“en las noches más heladas me las ingeniaba para robar una bolsa, un saco que usaban para llevar choclo al molino. Me arrastraba y metía de cabeza dentro de la bolsa, dejando los pies afuera; de ese modo dormía, encima del suelo gélido y húmedo”–, Douglass ofrece cierta “tipología social” en cuanto a diferencias de grado y trato entre los amos: algunos daban raciones algo más dignas, más tiempo para comer, e incluso buenas herramientas para el trabajo; y geográficas: la absoluta rusticidad del campo versus la discreción de la urbe, donde –por caso– era mal visto poseer esclavos mal alimentados.

La comprensión y necesidad de rebelarse y huir, de luchar por la libertad –no sólo la propia, sino la de todos sus hermanos– nace de la lectura. Un parteaguas: “Muy poco después de arribar a la casa del señor y la señora Auld, ella, muy generosamente, me enseñó el abecedario. Después de aprenderlo, siguió instruyéndome y me enseñó a deletrear palabras con tres o cuatro letras. Justo en este punto de mi progreso, el señor Auld se enteró de mi aprendizaje y le prohibió en el acto a mi patrona que continuara con la enseñanza. Le dijo que era tan ilegal como inseguro enseñar a leer a un esclavo. Asimismo, con estas palabras, añadió: ‘Dale la mano a un negro y te va a agarrar por el codo. A un negro no le puedes dar ni una pulgada. Un negro no debe saber más que obedecer a su amo y hacer lo que se le indique. El aprendizaje arruinaría al mejor negro del mundo’. Hizo una pausa y se refirió a mí: ‘Ahora, si le enseñas a leer a este negro, no habrá forma de mantenerlo encerrado aquí. Se volverá inmanejable enseguida y carecerá de valor alguno para su patrón. En cuanto a él mismo, no le hará ningún bien, sino un enorme mal. Lo hará triste e infeliz’”.

Esas palabras, que conjugan la prohibición tajante y el temor, alumbraron la mente de Douglass, quien termina de advertir el poder de los blancos sobre los negros. “Desde ese instante comprendí cuál era la senda desde la esclavitud a la libertad”.

Se propone entonces aprender a leer y escribir, aprovechando cuanta situación casual –frente a otros niños– se le presentara. Ilustrado, comprende cabalmente el significado del término abolicionista. Y el reconocimiento por la lucidez obtenida: por el leer, “le debo tanto a la oposición mordaz de mi patrón como al apoyo gentil de mi ama. Reconozco la ayuda de ambos”.

Douglass da cuenta también de varios intentos de fuga fallidos, y propone una reflexión crítica –luego algo matizada en un apéndice– sobre las instituciones piadosas de los esclavistas, sus hipócritas “ovejas”: “La religión es justificadora de la barbarie más asombrosa, una santificadora de los fraudes más odiosos y un oscuro refugio donde hallan protección los dueños de esclavos. Si yo cayera de nuevo en los grilletes de la esclavitud, aparte de la desgracia en sí, consideraría como la mayor tragedia posible el recaer en manos de un amo religioso. De todos los patrones esclavistas que conocí, los religiosos son los peores”.

Una nota del traductor Nicolás Medina Cabrera destaca la persistencia de la esclavitud, y menciona cifras de la OIT, de 2017, respecto a la existencia de “esclavos modernos”: unas 40 millones de personas, relacionadas principalmente al trabajo forzado, la explotación sexual y la trata de personas. Es esta “una vileza que persiste en el mundo”.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2020-01/demian-paredes.png?itok=gglidV97)