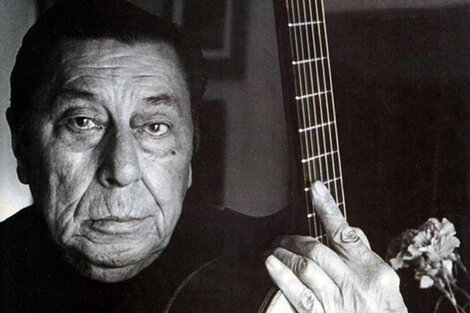

Cuando Atahualpa Yupanqui murió, una madrugada de hace 30 años, en la primavera de Francia, lejos de aquellos valles y cerros que supo escuchar y cantar, hacía rato que era mucho más que un terrenal perseguidor de las pasajeras razones del éxito. Para muchos, Don Ata ya era la medida de la razón folklórica, con todo lo que eso significa en un país que a lo largo del siglo XX había apelado una y otra vez a su entraña nativa, en busca de respuestas a la gran pregunta de la identidad.

Se cumplen tres décadas de la muerte de una de las figuras más importantes de la cultura Argentina. Un artista que por sobre cualquier categoría comparativa resulta, tal vez hoy más que nunca, único. No sólo porque en él confluyen como en nadie más el cantor, el poeta, el narrador, el músico y el viajero, sino porque su descendencia artística son todos y ninguno.

Más allá de las peripecias del mundo del espectáculo, Yupanqui encarnó en vida la referencia esencial de ese universo tan complejo como condicionado, que con mezcla argentina de conformismo y altanería nos empecinamos en llamar “folklore”. Si la legitimación que Buenos Aires hizo de Andrés Chazarreta –a inicios de la década de 1920, cuando con tonos épicos Ricardo Rojas lo bendijo en un artículo publicado en el diario La Nación– significó de alguna manera la sacralización de una práctica desde siempre laica y terrenal, por no decir comercial, la irrupción de Yupanqui en la escena de la canción criolla, pocos años después, señaló otro destino posible para el folklore.

Fue él quien le dio contenido y hondura universal, sentido poético y político a ese universo antiguo que la gran ciudad descubría a medida que él lo describía desde la experiencia. Cuando en las décadas del '30 y del '40 del siglo pasado los musiqueros provincianos llegaban a la gran capital comercial en busca de la realización artística, Yupanqui había tomado el camino de las provincias, norte adentro, para vivir primero lo que contaría después. A contramano de las tendencias, sería el relator de la autenticidad: un trabajo abismal, profundamente artístico e interminablemente humano.

Por sobre ese argentinismo terrateniente con el que muchos folkloristas comulgaban, primero que varios Yupanqui indagó con sensibilidad política y vigor militante los pliegues sociales de un país escondido, cuando no negado, sobre el que su obra echó luz. Gran parte de su tarea fue reivindicativa más que celebrativa; en eso se destaca nítidamente de las visiones nacionalistas que abundaban en su época.

Bien distinguidas y diversificadas, en su prosa, sus versos y sus canciones, las circunstancias del indio o el arriero o el minero o el peón de campo, por ejemplo, estallan contra el silencio de los paisajes que las contienen. Así, los personajes se delinean con más poesía que furia, en escenarios definidos, en el dolor o en la fiesta, desde la épica de lo cotidiano. Su guitarra, maravillosa en su juventud, conservó siempre un sonido propio –rasgo distintivo de los grandes músicos–, cálido y sencillo. Era lo que necesitaba su voz, sigilosa y curtida, un sello inconfundible en el que cifraba su capacidad de universalizar lo elemental.

En ochenta y cuatro años de vida Yupanqui atravesó el siglo XX con una obra poderosa, difícil de interpretar separada de su figura y sin embargo, entre otras cosas, una de las más influyentes de la canción argentina. A treinta años de su muerte, en un mundo que del suyo casi no conserva nada, todavía es posible escucharlo, actualizado en infinitas relecturas, interpretaciones e reinterpretaciones, retumbando en voces que fatalmente resultan, más o menos, extrañas. Esas que cuando lo cantan cumplen, acaso sin saberlo, la pasión y el destino del folklore: nombrar lo que ya no existe.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2020-07/santiago-giordano.png?itok=8CkRESK2)