En la cocina de un departamento ubicado en Scalabrini Ortiz, Diana Theocharidis reconoce estar sorprendida por tener que contar la historia de su hermano Andrés, tecladista de los Redondos durante un breve período. Un músico que participó de pocos recitales. Entre ellos, los shows en Paladium que sirvieron de presentación de Oktubre, el disco más celebrado del grupo. Quizás Diana no sepa que todo lo que Patricio Rey toca se vuelve inolvidable. El nombre de Andrés apareció en el booklet improvisado que acompañaba la grabación pirata de una de esas noches. En aquella edición que circuló de mano en mano durante décadas se decía que su muerte, en enero de 1987, meses antes de cumplir los 25 años, había interrumpido los planes de incorporarlo como miembro estable de los Redonditos. Desde entonces es recordado como un apéndice de la mitología ricotera.

Pero el paso por la banda del Indio, Skay y Poli no podría resumir su figura. Andrés Theocharidis fue un pianista virtuoso que tenía un pie en la música contemporánea y otro en el rock sinfónico. Formó parte de una efervescencia colectiva de fines de los ‘70 y principios de los ‘80 que le permitió codearse con artistas de distintas disciplinas que crecieron a su lado. Se perfilaba como un gran compositor. Tanto, que sus amigos y colegas aseguran que estaba destinado a ser “el próximo Gandini”.

Había nacido en Buenos Aires el 3 de mayo de 1962. Su padre, Basilio, era griego. Había llegado a la Argentina a los 17 años. Poseía una empresa textil y daba clases de Historia en la UBA. Su madre, Amalia Fligelman, era psicóloga y lo adoraba tanto que le cocinaba todo lo que quería. Hasta le mandaba comida al regimiento donde Andrés hizo el servicio militar obligatorio. Platos que nunca llegaban a destino porque siempre había alguien que se los quedaba. Basilio y Amalia estimularon a sus hijos. Les permitieron encontrar lo que les gustaba y hacer lo que querían. No les faltaba nada. A cambio, solo tenían que estudiar.

Diana y Andrés se llevaban apenas un año y medio entre sí. La diferencia de edad mínima les permitía tener pasiones compartidas. Una fue el piano. “Yo había empezado a estudiar a los nueve años. Andrés se entusiasmó y fue con Noemí Berti, la misma profesora que yo”, cuenta Diana, que luego se dedicó a la danza y actualmente es directora del Centro de Experimentación del Teatro Colón. “Después, mi papá nos trajo un piano a casa y ahí eran 24 horas por día que alguien tocaba”, dice.

Esa obsesión quedó de un solo lado. Andrés empezó a improvisar melodías muy pronto. “No sé de dónde le salían. Tenía nueve años, diez. Desarrolló enseguida mucha capacidad”, sigue Diana, ya alejada de la cocina y sentada en el living del departamento, el mismo que Andrés habitó durante la última etapa de su vida.

Jugar al rock

Andrés iba al Liceo Francés. Allí se hizo amigo de Paul Dourge, que con los años se convirtió en bajista y grabó en discos como Giros, de Fito Páez, y Privé, de Luis Alberto Spinetta. Paul tiene muchos recuerdos guardados en su mente, como el día en que los Theocharidis se mudaron a un departamento en Olleros, a dos cuadras de la estación Lisandro de la Torre. Recuerda el lugar como si acabara de visitarlo. Dice que podría trazar un plano. Es capaz de ver la alfombra azul de ese living que se poblaba de instrumentos, como un piano Baldwin negro que Diana aún conserva. Paul pasaba las tardes allí con Andrés y Bernardo Junyent, que es arquitecto pero entonces tocaba la guitarra. Los tres formaban Ósmosis, un trío que jamás actuó en vivo.

“Bajábamos las persianas, poníamos bombitas de colores, usábamos túnicas. Andrés quería ser Rick Wakeman y yo Chris Squire”, cuenta Paul. Eran épocas de furor progresivo. Los tres iban a varios conciertos: Espíritu, Crucis, El Reloj, Invisible. Incluso vieron el debut de La Máquina de Hacer Pájaros en La Bola Loca.

Ahora Paul se acuerda de un fragmento de uno de los temas que surgieron en ese living. Lo canta: ”Veo la luz que llega/ Y me purifica/ Y me llena el alma/ Le tengo fe, la sigo”. No puede evitar la carcajada. “Como Espíritu hablaba de ‘tu alma’ y qué sé yo, nosotros también, sin saber nada”, dice.

Ósmosis tenía un proyecto: Di Natale, una ópera rock basada en un docente del Liceo. Una de las letras decía “Di Natale, pagaste tu error/ Fuiste malvado, un sucio profesor”. “Nos habíamos metido en camisa de once varas. Teníamos las letras y las melodías de la ópera y no podíamos darle forma”, cuenta Paul.

Era 1977. Paul y Bernardo ya no compartían aula con Andrés, que había sido expulsado del Liceo por una broma pesada de la que habían participado varios compañeros. Andrés fue a parar a la Escuela del Sol, donde conoció a Andrés Calamaro, otro joven fascinado por la música que pronto se incorporó a las jornadas en el living. “Calamaro ya tenía canciones muy copadas. De hecho, le mostramos Di Natale y a los pocos días nos resolvió todo”, dice Paul.

La relación entre los dos Andrés creció. Diana recuerda que Calamaro “vivía” en el departamento de Olleros. Incluso llegó a compartir viajes familiares a Punta del Este, días en los que ninguno de los dos amigos fue a la playa. Pasaron las vacaciones encerrados escuchando y tocando música, alejados del sol, pálidos como el primer día. Algo similar contó el propio Calamaro en 2006 en una nota para la revista La Mano. “Pasamos un verano entero escuchando A Night at the Opera, de Queen, y también Crisálida, de Espíritu, y a Spinetta”, le dijo el exAbuelos de la Nada a Martín Pérez en aquel artículo.

En Buenos Aires, Theo, como muchos lo llamaban, estaba cada vez más equipado. Sus padres le habían regalado un Minimoog. También tenía un Hammond. En 1978 pudo sacarlos de su casa al sumarse a Holocausto, otro grupo de rock sinfónico que completaban Claudio y Daniel Rejtman, Marcelo Álvarez Alonso y el hoy reconocido contrabajista Horacio “Mono” Hurtado.

“Holocausto fue muy bueno”, dice Claudio Rejtman. “Era un quinteto muy interesante, pero la usina musical era Andrés, era el que daba el touch”, sigue. Holocausto tocó en el Teatro del Globo en mayo del '78. Un pequeño aviso en la Expreso Imaginario daba cuenta del concierto. Por entonces, la revista también publicaba las primeras notas sobre los Redondos.

Wakeman en el barrio

Claudio Rejtman iba al Colegio Reconquista con Abel Gilbert, periodista, escritor y compositor que conoció a Andrés durante la etapa de Holocausto y luego fue su compañero en la carrera de Composición de la UCA. Se hicieron tan amigos que hoy Gilbert tiene un hijo llamado Andrés. Esa amistad trunca le dejó un vacío profundo. “Uno de los recuerdos más importantes de Andrés joven, a los 16 años, es después de un concierto en un club de barrio, en el Club Saber. Él se sienta al piano y empieza a tocar el primer movimiento de Las seis esposas de Enrique VIII, de Rick Wakeman. Ver a un chico haciendo eso era algo que nos sorprendía mucho”, dice. Rejtman, que tiene oído absoluto, como Charly, confirma: “El tipo tocaba de todo. Tocaba las músicas de Genesis más difíciles. Te dejaba con los ojos abiertos”.

Todos los entrevistados coinciden en que Andrés era una persona agradable, no ostentaba su talento. “Ninguna persona que lo conociera tenía un pensamiento malo cuando se hablaba de él. Siempre había una sonrisa. Tenía una forma de ser muy simpática. Era muy querible”, dice Maqui Tenconi, su última pareja. Otros destacan sus manos enormes con dedos largos, ideales para tocar, que se abrían y abarcaban una buena cantidad de teclas del piano. Cuentan que era fanático de las películas de Andréi Tarkovski y que le gustaba tener las mismas iniciales que el cineasta. Recuerdan que era alto, flaco y tenía muy buen oído. Además, según Maqui, que lo conoció en la universidad, tenía una cara redonda y cachetona bastante –dice– “apretable”.

Una vez que ingresó a la carrera de Composición, en los primeros años de la década del ‘80, Andrés se desenvolvió como un músico de una madurez adelantada. Así lo recuerda uno de sus compañeros, el compositor Jorge Sad Levi: “Parecía un profesional. El efecto que producía era ‘este tipo en dos años va a ser el músico más importante de Argentina’”.

Jorge, que encabeza el ciclo Nuevas Músicas por la Memoria que se realizará a fines de junio en Morón, es el compositor de “Monocordios”, una de las pocas piezas interpretadas por Andrés que circulan por internet. Fue grabada en julio de 1986, en la Fundación San Telmo. La describe como una obra en la que hay “una especie de disolución del mundo”. “El final es muy dramático. Son las 88 teclas del piano tocadas como sonidos que se individualizan, una especie de fracaso de la forma. Andrés comprendió perfectamente esa idea”, dice Sad Levi, y confiesa un viejo anhelo: conseguir partituras de Andrés para que sean interpretadas en vivo.

Otra pareja de Andrés fue la pianista Regina Lew. Fueron novios durante los primeros años en la UCA. Recuerda que Andrés “llevaba el rock en las manos” y era capaz de adaptarse al mundo de la música contemporánea con la misma facilidad. Regina también se acuerda de presentaciones que Andrés hizo junto a Ariel Prat. Algunas en un teatro en Villa Gesell. El cantante, que al hablar para esta nota estaba en Zaragoza preparándose para una gira europea que arrancó en París el 3 de junio, dice que el recuerdo de Andrés todavía está fresco en su mente. “Su interés por mis canciones incipientes y luego su afecto hacia mí como tipo me pegaron duramente”, cuenta.

Andrés y Ariel hacían juntos una versión de “Sobre el monte pelado”, un poema de Federico García Lorca musicalizado por Andrés. Ariel la canta de repente. Se emociona y promete volver a interpretarla alguna vez.

El ritmo efímero

El otro audio de Andrés que da vueltas por Internet es “Blues de la libertad”, una de las canciones que los Redondos tocaron en Paladium. La banda se presentó allí el 18 y el 25 de octubre de 1986. Esas fueron dos de las tres actuaciones de Theocharidis con Patricio Rey, según cuenta Carmen Castro, la Negra Poli, exmánager del grupo.

“Lo conocimos a partir de otro amigo de él que se llamaba Marcelo Arbiser”, dice Poli, que, como siempre, rondaba bares junto a Skay Beilinson. Los cuatro comenzaron a verse en reductos de San Telmo a mediados del '86. Era una zona que todos frecuentaban. Skay y Poli vivían en el centro, Andrés iba muy seguido a lo de su amigo Luis Millauro, en Bolívar y Caseros, un hogar comunitario donde él también se había instalado tras abandonar Olleros y antes de mudarse al departamento de Scalabrini Ortiz. Marcelo vivía en Alsina 451, el último hogar de Luca Prodan.

La relación entre Arbiser y Andrés venía de Klaus Cabjolsky, el profesor de piano que compartían. Los dos se reunían todos los miércoles en el departamento de Scalabrini para tocar Bach a cuatro manos. Marcelo era un excéntrico, una mezcla de gitano con príncipe ruso, como lo define el músico Axel Krygier, que lo conoció poco después de la muerte de Theocharidis. “Marcelo siempre me hablaba de Andrés como un ángel. Lo admiraba terriblemente y había quedado roto con su fallecimiento”, cuenta Axel.

“Entonces empezamos a salir”, sigue Poli. “Ellos nos explicaban cómo se realizaba la composición en la música sinfónica. Así vino la idea de incorporar a uno de ellos”, dice. Ese año los Redondos estaban más interesados que de costumbre en la música clásica. Comenzaban sus shows con la Obertura 1812 de Tchaikovsky y optaron entre Arbiser y Theocharidis para sumar un tecladista. “Lo elegimos a Andrés, aunque el otro era tan bueno y más efectista, tal vez, pero era de un carácter muy delicado, muy sensible”, aclara.

El primer recital de Andrés con los Redondos, según recuerda Poli en un papel escrito a mano que trae al bar palermitano donde se hace esta entrevista, fue en el Teatro Santa María. La fecha no es precisa. La agenda de la revista Pelo menciona que los shows que se hicieron allí más cercanos a los Paladium fueron el 30 de agosto y el 27 de septiembre del '86.

Andrés volvía a una de sus primeras pasiones. Un disparador pudo haber sido el reencuentro fugaz con Calamaro durante los años en los que todavía era tecladista de Los Abuelos de la Nada. “Recuerdo cómo miró los teclados. Creo que se lo pensó y quiso volver a ensayar rock justo en ese momento”, dijo Calamaro en aquella nota de la revista La Mano.

“A pesar de ir a la UCA, a todos nosotros nos encantaban los Redondos, así que era como tocar en la banda de rock del momento. Andrés estaba contento”, dice Maqui Tenconi, que en 2018 formó parte del regreso de Bubu, el grupo progresivo que se volvió de culto en los '70, liderado entonces por Miguel Zavaleta.

Andrés estaba entusiasmado con la invitación pero nadie hablaba de algo estable. “Nosotros teníamos muchos deseos de que él se quedase”, cuenta la Negra. “Por ahí quedaba. En una de esas preparaba otro tema y tocaba en otro show. La formación de Patricio Rey no fue una cuestión estricta. Siempre fue más abierta. Siempre los talentos, como los llamábamos, podían ser invitados en cualquier momento. Si surgía un acercamiento, algo, digamos, una simpatía, un estado de alegría al estar juntos con alguien, uno lo podía invitar y que esté un rato con uno ahí."

En “Blues de la libertad”, el teclado de Andrés surgía unos segundos después del comienzo y se mantenía debajo de la voz del Indio Solari. Durante los quiebres tomaba protagonismo. El sonido era inquieto y acolchonado a la vez y no provenía de su Hammond, que estaba desafinado. Se trataba de un órgano Yamaha que Abel Gilbert le prestó a último momento. “Estuvo bárbaro tocando y después seguimos viéndonos”, cuenta Poli. Los Redondos dieron algunos shows más en el final del ‘86 pero nadie recuerda si Andrés formó parte. Poli lo niega. “Llegaron las vacaciones y Andrés decidió salir con unos amigos. Y bueno, ahí es donde tiene la desgracia”, agrega.

El viaje

Andrés tenía que avanzar con El beso de Judas, la obra orquestal que iba a presentar como trabajo final de la carrera de Composición. Jorge Sad recuerda que era una pieza que comenzaba con “acordes acampanados al estilo de Olivier Messiaen”. Recibirse era el paso previo a instalarse en Francia para estudiar en el Conservatorio de París con Claude Ballif.

Pero el llamado ricotero ayudó a alterar los planes. Ya no había tanto apuro. “Creo que me dijo ‘me quedo un tiempo más’. Imagino que le tenía que gustar muchísimo tocar con los Redondos para decir no voy al conservatorio, o voy a esperar un tiempo”, opina Diana.

Patricio Rey no era lo único que dilataba el recorrido. En 1986 Andrés empezó a dispersarse con otros proyectos. Uno era una posible producción cinematográfica con Luis Millauro y Gustavo Mosquera, ambos egresados del ENERC. Se trataba del embrión de lo que finalmente sería Lo que vendrá, el film de 1988. Quizás, de no haber fallecido, Andrés habría estado a cargo de esa banda de sonido en lugar de Charly García.

En octubre, casi al mismo tiempo que los Redondos tocaron en Paladium, Andrés y Luis Millauro comenzaron a cranear un viaje de mochileros cuyo destino final era la Isla de Pascua. Se imaginaban viajando durante el verano, tocando tangos a la gorra para financiarse. Andrés veía el viaje como una bisagra. Quería cortar un poco con tanta vida de estudio. “A mí se me ocurrió decirle ‘cómo te vas a ir, si tenés que terminar la obra y te recibís’”, recuerda Sad Levi. Diana también le pidió que lo pensara. Algo parecido pasó entre Millauro y sus amigos. “Me acuerdo que Luis dijo que quería hacer una pausa. Empezó a decir que se iba de vacaciones. Yo le dije ‘por qué no esperás un poco’”, cuenta Mosquera.

Andrés y Luis partieron entre el 4 y el 5 de enero de 1987. En la noche del miércoles 7, en un tramo de la Ruta 34, en Rosario de la Frontera, al sur de la provincia de Salta, hicieron dedo a los tucumanos Jorge López y Severo González Fagalde. Al llegar cerca de la Avenida Palau, en medio de una lluvia que no permitía ver demasiado, la camioneta Toyota en la que viajaban avanzó por un paso a nivel que no tenía barreras. Los vecinos decían que ahí siempre ocurrían accidentes. López y González murieron en el acto. Andrés y Luis aguantaron unas horas más.

Tras la tragedia, Amalia mandó a enmarcar los dibujos de su hijo que encontró en una carpeta. Ilustraciones que Andrés hacía entre clase y clase en la UCA. Una de ellas era un hombre que tocaba el piano atado a un grillete. Hoy los cuadros están colgados en un pasillo del departamento de Scalabrini Ortiz. Abel Gilbert nunca pasó a buscar el teclado que le había prestado a Andrés para tocar en Paladium. Poli se lo tuvo que dejar en la puerta tras varios llamados en vano.

Los Redondos tampoco salieron ilesos. Por diversas razones, justo después de Oktubre el grupo debió reformularse. “No nos propusimos hacer un cambio, pero todo coincidió con la muerte de Andrés y de alguna manera fue el final de una época”, le dijo Skay a la revista La Mano. Poco después, Willy Crook, Tito Fargo y Piojo Abalos abandonaron la banda.

En medio de la incertidumbre, Skay y Poli viajaron a España, donde se encontraron con Guillermo Piccolini, que en ese momento era el tecladista de Los Toreros Muertos. Skay llegó a tocar como invitado del grupo. Piccolini recuerda que la pareja le habló de Andrés y le propuso reemplazarlo. “Me contaron que era un genio, que estaba súper integrado al grupo y que falleció en un accidente. Y que querían que yo tocara”, dice. Piccolini rechazó la oferta. Los Redondos nunca tuvieron un tecladista estable.

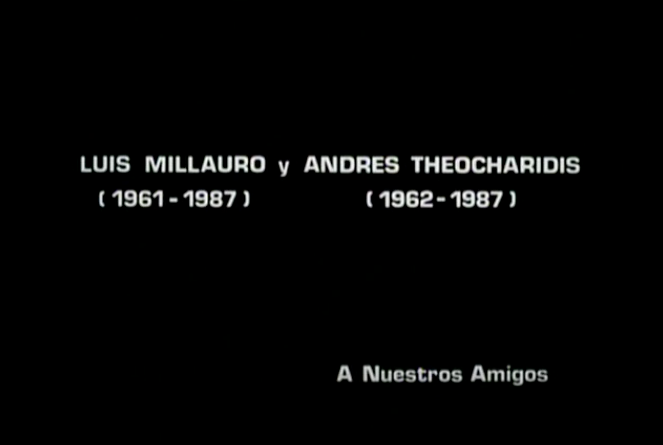

En Buenos Aires, Gustavo Mosquera siguió con su proyecto y estrenó Lo que vendrá en 1988. Unos títulos al comienzo de la película recuerdan a sus dos amigos. Por esos días también apareció Roble oscuro, una colección de textos póstumos de Luis Millauro, compilada por sus familiares y allegados. El libro arrancaba con una dedicatoria. Decía: “A Andrés Theocharidis. Amigo en todos los viajes. Compañero en el final”.