El Gobierno de la Ciudad y su revolución restauradora

El lenguaje, inclusive

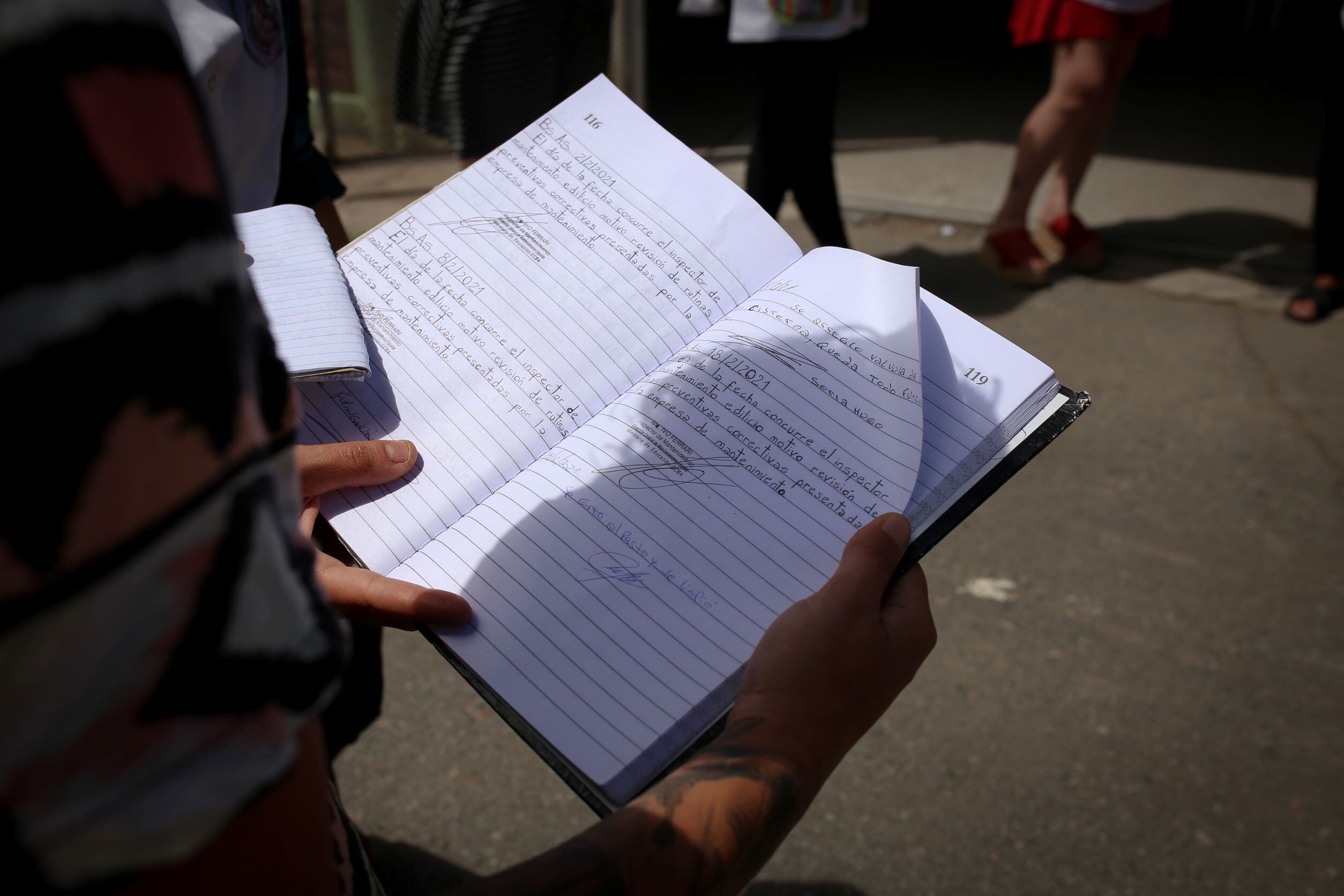

Ya en 1844, el llamado "padre del aula", Domingo Faustino Sarmiento, exigía a las reales autoridades de la lengua que tuvieran en cuenta a la comunidad de hablantes de las repúblicas sudamericanas. Ni ahora ni entonces, las academias logran regular las lenguas insurrectas que, en el caso del llamado lenguaje inclusivo, además buscan nombrar a todas las existencias. ¿Qué pasará con quienes se reconocen niñes y ya no podrán ser llamados así por las maestras en los cuadernos de comunicaciones? Intentos de prohibir hubo siempre de la mano de los gobiernos autoritarios. Eso es lo que se lee en la promesa de apercibimiento a quienes no cumplan con la prohibición de escribir con la e, la x o la @ que la ministra de Educación de la Ciudad anunció antes a los medios que a las propias escuelas.