A los 19 años tuve el oscuro privilegio de hacer la colimba bajo las órdenes del general Ramón Camps. Y allí escuché hablar por primera vez de Etchecolatz.

Era el año 1979 y yo debería haber hecho el servicio militar el año anterior. Sin embargo, nuestra clase 60 debió esperar la baja tardía de los conscriptos que habían sido movilizados para el conflicto con Chile por el Canal de Beagle, otra de las tantas bravuconadas de nuestras Fuerzas Armadas, que por entonces decidían a piacere sobre la vida y la muerte de todos nosotros.

Hijo yo mismo de un general, aun contra la voluntad de mi viejo, logré un “acomodo” en la entonces Dirección de Remonta y Veterinaria, más conocida como el Campo de Polo en Palermo. Un destino de lujo, menor, administrativo y con horario de oficina.

El azar y el destino, que suelen jugar con las vidas de los mortales, hicieron que Camps fuera designado en ese año como director de Remonta, desplazándolo de la jefatura de la Policía Federal a la que había asumido hacía poco, luego de tres años a cargo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Para él era un castigo, se lo “congelaba” en un lugar menor, de escaso peso operativo y político. En la interna en el Ejército, debido a las presiones de la política internacional y las ideas de cierta apertura que comenzaban a asomar en las nuevas camadas de la Junta Militar, Camps era una figura incómoda. Un duro de escasa inteligencia y percepción política. Un soldado tropero famoso además por su crueldad y por la cacería sanguinaria que había desatado en la provincia. Una bestia. Camps, manchado de sangre fresca todavía, quemaba por todos lados y encima agitaba la interna de los halcones del “Proceso” que querían ir por más. Y llegó a Remonta enojado, junto con su ladero preferido, un coronel de familia oligárquica y una profunda arrogancia aristocrática, con un brazo menos perdido en un atentado, que exhibía orgulloso, hijos polistas con un clasismo notable (describía a menudo a sus por entonces flamantes y nueras famosas, como “un poco grasas pero buenas chicas”). En ese entonces yo no sabía nada de eso, salvo que Camps era un ser despreciable. Sus “hazañas” eran un secreto a voces aun en esa sociedad silenciada, atemorizada y que se hacía la distraída mientras ocurría la peor tragedia de nuestra historia.

Fuimos conociendo los detalles de su llegada a Remonta en los días de colimba, en los diálogos de esa familiaridad cotidiana perversa que se construía con oficiales y suboficiales entre la dureza de la instrucción militar, los infamantes “bailes” que nos daban por sadismo o por el solo hecho de mostrar que tenían el poder y los momentos de descanso y actividad normal. La comunidad del cautiverio. En las rondas de mate, en la tranquilidad de los fines de semana en que me quedaba castigado en el cuartel o en las horas de guardia solíamos hablar con los milicos.

Nuestro capitán, un hombre instruido, experto tirador olímpico con pistola y de modales educados, con quien logré establecer alguna suerte de intimidad (“nosotros sabemos bien de sus inclinaciones, Villarruel, me decía a veces) y que solía contarnos sus planes para el país “si algún día soy presidente”, un destino posible en la fantasía militar de la época, soltó la lengua un día sobre el general en una caminata peripatética por el campo de polo. “Un patriota, sin dudas, valiente e implacable, pero con demasiada propensión a la sangre. Limpió la provincia de subversivos, sin dudas. Pero no puede ver más allá del combate. Y eso le costó la carrera. Lo tiraron acá para esconderlo. Cosas de la política”, confesó.

Desde ese momento siempre quise indagar un poco más, tratando de captar alguna opinión o algún dato o información con el anhelo de darle algún sentido a esa locura de la conscripción o en la ingenua esperanza de que algún día toda esa información sirviera de algo. Había variedad de opiniones que se sucedían y repetían: “patriota”, “sacado”, “valiente”, cabrón", ''bruto”, "leal”, “víctima”, “va a volver”, “es un peligro”, etc. y las más extrañas y bizarras teorías que los miembros de un ejército convencido de estar en una Cruzada --y atravesados por la política aun sin saberlo-- podrían esbozar. La locura y el mesianismo eran la norma en ese mundo.

Una noche de guardia, compartiendo cigarrillos con un cabo primero de apellido italiano, con aires de compadrito y el más feroz a la hora de bailarnos, comenzamos a hablar del país, del Ejército, de la “guerra que se estaba librando” y de Camps. El suboficial desplegaba su análisis como repitiendo un mantra perfectamente memorizado en horas de instrucción. Recuerdo un momento preciso de la charla:

--Al general lo cagaron los de arriba que andan en la politiquería barata, pero además la pifió al poner todo en manos de ese cabrón de Etchecolatz.

--¿Quién?

--¡Usted no sabe nada, soldado! Mejor... Bueno, es un cana. Muy capo, pero una bestia bruta. No tiene límites. Es famoso entre nosotros. Mal tipo. En esta guerra hay que hacer cosas feas, pero lo que se cuenta de Etchecolatz... me parece que se le fue la mano.

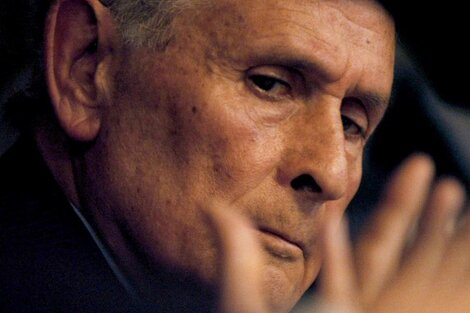

Miguel Etchecolatz, tal vez uno de los más sanguinarios y feroces asesinos de la dictadura cívico-miltar y responsable operativo del “Circuito Camps”, la maquinaria de terror más criminal del Terrorismo de Estado murió en una cárcel común por la decisión de tribunales y de la justicia civil. Eso fue el producto del trabajo y la lucha incesante de las Madres, las Abuelas, los organismos, los sobrevivientes del genocidio y un sector de la política que decidió convertir la bandera de Memoria-Verdad-Justicia en políticas de Estado y terminar con ese mundo oscuro de la Argentina militar. Y el trabajo, la lucha y la reflexión de una sociedad.

La muerte de Etchecolatz refuerza nuestro compromiso con esa lucha y nos interpela a recordar que por esa misma sociedad caminan aún, con sus anhelos intactos, los que idearon los circuitos e impartieron y ejecutaron las órdenes, los que planificaron la masacre, los que la financiaron y la alentaron, los que la alimentaron y la aplaudieron y sus beneficiarios directos. Como si solamente se les hubiese ido la mano.

Roberto Villarruel es director del Centro Universitario de Idiomas.