Nací en Shiraz, ciudad de escritores, mi madre me puso Keyumars, porque aparece en el Shahnamen, el palacio del verso…A eso debo mi destino literario y mi sueño de escribir un relato, que podría comenzar con lo que aquí escribo.

Ejercí de profesor de literatura, en un colegio muy antiguo de Shiraz, donde comienzo mi historia; en la biblioteca que era mi lugar preferido. Istar era la bibliotecaria. No necesito decir que una pasión en común suele traducir rápidamente un vínculo muy fuerte que predispone al amor, máxime cuando Istar, infelizmente casada, no disponía de libertad. Recuerdo nuestro primer encuentro en la intimidad. Ambos habíamos leído el original griego de las Dionisiacas. Ella me dijo: Veo dos soles y dos Tebas. Yo soñé esa noche que era Odiseo en brazos de la ninfa Calipso.

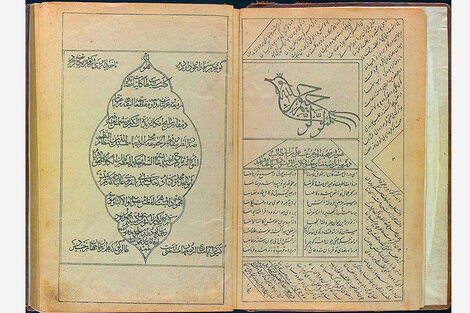

Poco o nada diré de lo singular de nuestra relación, basta contar que en un momento de profunda intimidad, Istar me confió un secreto. Había descubierto en una habitación llena de libros sin clasificar, el original de El jardín amurallado de la verdad, de Hakim Abul -Majd Majdud ibn Adam Sanai, poeta de la corte Ghaznaví del sultán Bahram –shah, quien declaró la guerra a India y pidió a Sanai que lo acompañara…

Sanai había escrito varias piezas alabando al sultán pero pasó por un jardín en el que un hombre ebrio, hablando consigo mismo, criticaba a gritos al sultán, por querer conquistar sin motivo a India. También se lamentaba de que Sanai, desperdiciase su talento en alabar a un monarca banal e insensato. Sanai entendió al instante la verdad de lo que decía, renunció a su puesto en la corte y se volvió devoto del sufismo. En El jardín amurallado de la Verdad, Sanai sostiene que el error comienza con la dualidad, puesto que no hay una distancia entre uno mismo y Dios. No hay razón para “buscar a Dios”, pues Dios reside en uno mismo.

El libro, muy codiciado por los bibliófilos, valía una suma considerable de dinero e Istar consideró su hallazgo un regalo de Alá y la posibilidad de una libertad sumamente anhelada. Había sido dada a su marido sin su consentimiento y después de leer en tantas historias, las trágicas historias de tantas mujeres, se había propuesto alterar un destino impuesto por la voluntad de los hombres. Para mejor, la impulsaba el ejemplo de su amiga Zenda, bibliotecaria como ella, que había logrado irse a una ciudad de Sudamérica, Rosario. Istar leía y releía un párrafo de una de sus cartas: Querida Istar. Trabajé durante un tiempo en una librería ubicada en una tumultuosa calle donde sobresalen los negocios de árabes e israelíes que conviven en paz. Allí conocí a un agradable anticuario de libros, de quien me enamoré instantáneamente. Nos fuimos a vivir juntos sin que nadie se escandalizase por eso. Viví los mejores años de mi vida; desgraciadamente, padecía una cruel enfermedad y murió. Me dejó su oficio y su librería de textos clásicos “El hijo pródigo” que me permiten solventar mi vida cómodamente. Allí me vendrías como anillo al dedo y estoy segura que te encantaría el lugar. Está en una bajada hacia una avenida que recorre todo el borde este de la ciudad, de norte a sur, siguiendo el perfil ondulante del río de imposible descripción. Jamás hemos visto nada parecido en nuestra tierra. En sus playas las mujeres ostentan libremente su cuerpo sin restricciones absurdas. Hay mucha gente de otros países y en los días libres, sus parques se llenan de gente que alternan con una infusión que llaman mate. A veces sueño que salimos juntas a recorrer la ciudad y es un sueño que todavía albergo. Un abrazo de tu amiga Zenda. Istar guardó el remitente, porque la asaltó una idea. Nadie ignora que nuestra época se caracteriza por ignorar la lectura, por consiguiente, sería muy raro que revisen la encomienda de un libro a una librería de usados en Sudamérica.

Una espesa mañana de Agosto, Istar envió en encomienda común El jardín amurallado de la verdad a Zenda, y una nota en que pedía que se lo guardase. Apenas supo que había tenido éxito, me pidió que nos fuésemos… había contratado secretamente una agencia que se ocupaba de sacar gente del país, sin los trámites reglamentarios. Yo no estaba muy convencido, pero accedí.

Comenzaba la última semana de agosto y el calor era un tanto agobiante. Debería buscarla al cerrar la biblioteca y debería ser puntual ya que una hora después, pasaría a buscarnos un chofer en un auto particular. Recuerdo que pregunté: ¿Y tu marido? Casi nunca llega antes de la madrugada porque se queda con sus amigos, respondió. Fue la última vez que escuche su voz.

Media hora antes de la hora convenida, cuando cerraba la biblioteca, me detuve en la ochava semiluminada de la esquina porque vi salir a una sombra furtiva, que se escabullía entre las sombras de la calle paralela. Vacilé, pero la luz de la biblioteca me indicó que Istar aguardaba. Cautelosamente entré. Istar, llamé, Istar… nadie respondió. En la habitación desordenada, Istar yacía exánime con un pañuelo arrollando su cuello. No tuve tiempo para asimilar lo que veía; entré en pánico y por unos instantes no atiné a moverme. En el escritorio principal, junto a las cartas de su amiga, Istar guardaba algunas poesías que yo le dedicaba y que me exponían en una escena siniestra. Me pareció evidente que no estaban expuestas allí por azar, así que las tomé. Pese al terror, comprendí que debía revisar el lugar pero… sonó la campanilla de la puerta. Por un instante sentí que estaba soñando y que en ese momento me despertaría. El chofer me dijo: avísele a la señora que debemos partir. Como un autómata respondí: la señora no irá. El servicio está pagado y el dinero no se le devolverá dijo alarmado el chofer. ¿Qué desea hacer? Espere un momento, contesté. Regresé pensando que podía producir un incendio, pero ganaría más tiempo si dejaba todo como estaba, puesto que difícilmente vendría alguien antes de la mañana. No me molesté, siquiera, en borrar la posibilidad de haber dejado mis huellas recientes. Subí al automóvil y unas horas después viajaba cautivo de la luz reveladora de la luna por la carretera uno.

Mañana a estas horas estaremos en el puerto de Beirut. Tenemos nuestros contactos en las fronteras, así que puede dormir tranquilo, nadie lo molestará, dijo el chofer. Dormir tranquilo parecía una ironía disparada por un narrador omnisciente, que busca asociar frases dignas de un efecto literario, ya que la angustia desvelaba por el acontecimiento irreparable, la posibilidad de un tormento sin remedio. Probablemente, la insistencia tenaz de la pesadilla.

Recordé El jardín amurallado de la verdad pero sentí que me vencía la dualidad y en tanto el automóvil se alejaba de mi ciudad, del jardín de los pájaros, del lago de Maharlu, y la cascada de Kuhmareh, algo de mí se alejaba de Dios, que ahora me parecía un pretexto literario, de mis sueños y de mi historia que cobraba un giro inesperado. Traté de refugiarme en unos versos que solíamos compartir en voz alta con Istar, cuya voz en mi memoria volvería a repetir hasta el fin de mis días. La materia se desvanece, pero los versos del Shahnamen, no…Yo no partiré cuando concluya mi vida, permaneceré en la semilla de la lengua persa.