El europeo.

Empieza con una carga de jeringa en el portón del garaje, en la esquina con la ruta, frente a una brida oxidada y el pasto hollado de un cementerio de fierros, aún no convencidos de la derrota. Miraba el frasco de Metanol, es lo que se acuerda. Un exilio abierto al campo, a los pibes del barrio, a los perros cuzcos y a los gatos refulgentes en las noches de verano. Él no es un personaje, es un testigo. Basta con decir que alguno de la barra le puso “el europeo” por ciertos detalles delicados: la tez blanca y la destreza para evitar el barro en el campito. Los pibes con las bicicletas, en cambio, son ases de la carbonilla, rústica porción de noche en pleno día bajo el sol tremebundo.

Sigue con olor a trementina, a cola de pegar y a la madera balsa con la que los pibes ensamblan y pintan las alas, la cabina, todo el avión de negro.

El relato puede o no estar hecho de tiempo, puede o no ser cierto; funcionaría como una epopeya en un nivel, mientras tanto, en otro, sería una pura práctica de aeromodelismo nutrida por los saberes tomados de la revista Lúpin o la Mecánica Popular.

El europeo mira el operativo en silencio. Todavía no sabe que será un cronista. Los muchachos se ríen porque no consigue hacer el efecto: la jeringa cerrada sobre el líquido, después tirar de los extremos hasta llenarla.

—“¡Ni siquiera eso sabes hacer, europeo!”

Néstor Sánchez.

El cronista trastorna el sentido trayéndolo del futuro; hay mucho humo sobre el puente, arriba; camino de tierra, abajo, en los bordes, adentro, en el garaje del “Tano” y no en los ranchos allá hondo. A no desviarse, que el peligro de desviarse torna al ilegible. Pero hay que contar lo que está debajo, en las armonías nuevas de pulso verdadero. Lo único que cuenta. Por eso este capítulo lleva el nombre de Néstor Sánchez, modelo de una escritura llena de eventualidades, aunque podría ser el de Charlie Parker. O el de El Bola, que sí es “personaje”.

La travesura es toda de El Bola, de su inteligencia. El que pone la plata y el lugar, es hijo de quinteros, pero El Bola es pueblo rabioso con pretensiones ilustradas. Sobre estas bases opera el motor, la radio de control y la placa de sonido.

Lo extraordinario viene ahora.

El avión negro.

Una vez lleno el tanque, el Bola le coloca la carga. Lo que marca el porvenir de un genio, porque se las arregló para despanzurrar un muñeco, un autómata de juguete que decía unas palabras grabadas en una cinta y, mediante complejas funciones, fue trasvasando otra voz, una voz clandestina, edición imposible para aquellos años de prehistoria analógica.

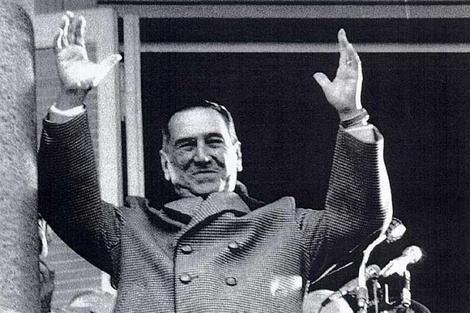

El avión aterrizará en la ventana de la casa-almacén de los Mengano, terribles “gorilas”. El Bola planificó la autonomía, la salida desde el garaje, el vuelo derecho bajo las copas de paraíso sombrilla. Siguiendo la fila de ligustros, el avioncito se levanta apenas por encima del poste de la yegua parda del quintero y llega a la ventana de la pieza de los Mengano. A las dos de la tarde, carretea por el alféizar cerca de las rejas verdes, mal pintadas, y se detiene. Ahí es cuando un resorte, un timer, un golpe de martillo –vaya a saber qué– suelta el sonido del disco de acetato; la placa-palimpsesto da nueva marcha a la transición de la cinta. Después de unos segundos de silencio que son como una fila de hormigas, larga el grito, la voz clandestina, y la Plaza multiplica sus ecos. A la hora de la fruta, del perro echado, de las chicharras, emerge la consigna: “¡Compañeros!” Un segundo de vítores y otra vez la Plaza y la multitud: “¡Compañeros!”

A la tercera efusión, calculando el párpado, el nervio óptico del almacenero, su sacudón postprandial, el movimiento al salir de la cama, el avioncito despega y regresa triunfal a la base.

Continuaciones.

Don Mengano está muy enojado desde el segundo vuelo. La vieja abre el almacén a las tres y media. Media hora antes, limpia el cuchitril donde operan su mercadeo medio pelo; con un trapo gris empapado en lejía, condición quirúrgica y fresco repentino, sacude el aire del almacén. Mengano prepara el mate puteando para adentro al avioncito negro que le hace realidad la leyenda cruel del sospechado retorno. Ni siquiera mira a la vieja fregar el piso cuando le lleva el mate, se rasca una mata de pelo blanco y piensa que si se repite la joda tendrá que estar más atento.

Esa carga lo fastidia, quita seguridad a sus rutinas, lo embarca en planes, le roba el sueño y lo aleja de la libido.

Epílogos.

Doña Mengano, sin hablar con nadie, ni siquiera con los padres de El Bola que son clientes del almacén, se prepara. Ese sábado está bien alerta, aprovecha para limpiar el salón más temprano. 13. 59 el avión pasa silbando suave el meridiano del barrio. La vieja agachada, estirando el trapo, adivina la sombra negra y calcula que le queda tiempo antes de que empiece la cantinela; se pone el vestido blanco así no más por encima, abre despacio la puerta y desde la retaguardia, palo en mano, le cae al fuselaje de madera balsa.

El avión se precipita de un salto a la vereda y allí es aplastado una y otra vez por el palo, igual que una rata distraída. Una fritura en el dispositivo del altavoz, un borborigmo todavía, se escucha brotar del amasijo que se debate arrinconado y hecho una hiedra, abortado el operativo, sin regreso triunfal del General, ni mucho menos.

—¡A la mierda con estos pelotudos! -dice tranquilamente la vieja.

¿Hay otros finales? ¿Otras posibilidades, como en un texto de Néstor Sánchez? Puede ser. Pero se inscriben más cerca de la Historia que de la metáfora. Y no es el campo de El Europeo. Si es que versado fuera en alguno.