La última vez que se enamoró, Henry Miller tenía 84 años; vivía postrado y estaba ciego de un ojo. Conoció por carta a Brenda Venus, una actriz de treinta años que le había enviado una nota en la que le expresaba la pasión por él a través de sus libros. La relación duró los últimos cuatro años de Miller. En ese tiempo, le mandó a Brenda mil quinientas cartas de amor. Le escribía varias por día, para decirle, por ejemplo: “Me gustaría poder escribirte en ruso, en azteca, en armenio y en iraní. Porque eres ilimitada. Eres lo que los griegos llaman ‘nada en moderación’. Vibras por todos tus poros, incluso cuando no dices nada. Muchas veces me despierto de noche, enciendo la luz y miro tu foto. Siempre irradia no sólo belleza sino pureza, integridad, confianza. Pienso en ti como una flor del profundo sur, con toda su esplendorosa fragancia y aparente fragilidad. En realidad, eres tan fuerte como un tigre, y tan peligrosa, si estás enfadada. Mi visión se debilita. He estado escribiendo sin gafas. Pero con tal de saber de ti soy capaz de cualquier cosa. Sí, mi querida, mi queridísima Brenda, sólo gracias a ti continúo vivo. Lo sé mejor que nadie”.

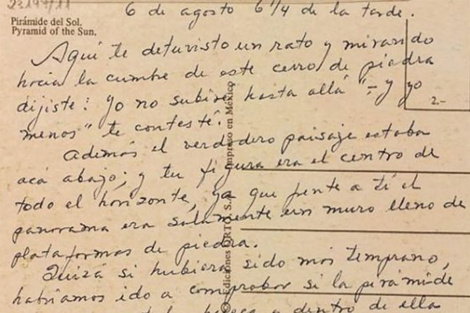

Juan Rulfo vio por primera vez a Clara Aparicio en 1941, cuando ella tenía 13 años. Se enamoró de inmediato, pero debió esperar hasta 1944 para poder hablar con ella. Ese año se puso en contacto con los padres de Clara para explicarles que quería casarse con la muchacha. Ellos aceptaron, pero Clara le impuso un plazo de tres años antes de concretar el matrimonio. Juan se fue a vivir a la capital del país y desde allí comenzó a escribirle cartas, las famosas cartas a Clara: “Desde que te conozco, hay un eco en cada rama que repite tu nombre; en las ramas altas, lejanas; en las ramas que están junto a nosotros, se oye. Se oye como si despertáramos de un sueño en el alba. Se respira en las hojas, se mueve como se mueven las gotas del agua”. (...) “Me puse a medir el tamaño de mi cariño y dio 685 kilómetros por la carretera. Es decir, de aquí a donde tú estás. Ahí se acabó. Y es que tú eres el principio y fin de todas las cosas”. (...) “Clara: hoy he sembrado un hueso de durazno en tu nombre...”

André Gorz fue un filósofo y periodista austríaco, fundador y director de la revista Le Nouvel Observateur, amigo y discípulo de Sartre, y uno de los principales teóricos de la ecología política. En el centro de sus ideas estuvo siempre la defensa de la autonomía del individuo y de la sobriedad como una necesidad para luchar contra la miseria: “La energía es limitada --dijo--, el sobreconsumo de algunos condena al resto a la miseria”.

El 23 de octubre de 1947, André vio por primera vez a Dorine Keir. “Hasta ese día --escribió-- no podía pasar más de dos horas con una muchacha sin aburrirme y sin hacérselo sentir. Tú, Dorine, me enseñaste que el placer no es algo que se tome o se dé, sino una forma de darse y demandar la propia donación del otro”. Nunca más se separaron. Vivieron y trabajaron juntos en tiempos de efervescencia social y política. A los sesenta años, le diagnosticaron a Dorine una enfermedad degenerativa y él decidió jubilarse para cuidarla: “Me resulta inimaginable seguir escribiendo si tú ya no estás. Tú eres lo esencial sin lo cual todo lo demás, por importante que me parezca mientras estás ahí, pierde su sentido y su importancia”. Se mudaron al campo, él continuó trabajando allí, siempre junto a ella, que siguió siendo su principal cómplice intelectual y quien le daba forma y orden a sus textos. Vivieron veintitrés años en el campo; en ese tiempo André publicó seis libros y centenares de artículos y ella nunca dejó de animarlo a escribir.

Pocos meses antes de que los dos fueran encontrados muertos en su casa de Vosnon, en Francia, en septiembre de 2007, André escribió una extensa carta que luego se publicó con el título de Carta a D. Es la historia de una complicidad y de una vida juntos, un repaso de los pormenores, las angustias y felicidades cotidianas de dos personas que piensan la pareja como un proyecto común: “Si te unes con alguien para toda la vida, ambos evitan hacer lo que pueda dividir o contrariar esa unión”, le escribió ella al poco tiempo de conocerse.

Fueron casi sesenta años compartidos. La carta empieza y termina con las mismas palabras, que merecen ser citadas: “Acabas de cumplir ochenta y dos años. Y sigues siendo bella, elegante y deseable. Hace cincuenta y ocho años que vivimos juntos y te amo más que nunca. Hace poco volví a enamorarme de ti una vez más y llevo de nuevo en mí un vacío devorador que sólo sacia tu cuerpo apretado contra el mío. A ninguno de los dos nos gustaría tener que sobrevivir a la muerte del otro. A menudo nos hemos dicho que, en el caso de tener una segunda vida, nos gustaría pasarla juntos”.

Hay mil ejemplos más, pero estos tres deberían bastarnos para reivindicar al género epistolar. Hoy nadie escribe cartas. Hay costumbres e inventos que se las arreglaron para convivir con las nuevas tecnologías; el libro en papel, sin ir más lejos, sigue firme a pesar de los malos augurios. Pero no pasó eso con las cartas. Y tal vez está bien. El mail, el mensaje de texto en su momento y ahora la inmediatez de los chats nos ha librado de tener que agotar un tema, por razones de tiempo y costos, lo que solía volver las cartas largas y soporíferas. Y sobre todo nos olvidamos de las formalidades, el protocolo de los encabezados y el tedio de las despedidas con sus “sin más” y sus “quedo a disposición”.

Pero las cartas de amor son otra cosa. En este caso el mail no sólo no aporta sino que quita, empobrece, da pena. La carta de amor perdió terreno ante lo peor de las aplicaciones de presentación de imágenes, la frase de sobrecito de azúcar con letra inmaculada y melodía de sala de espera, la vulgaridad de los mensajes directos.

Leo en una enciclopedia actual un texto que dice: “Las cartas de amor son un género decadente”. Según una de las acepciones del diccionario, decadente es aquel “que gusta de lo pasado de moda”. Perfecto, me digo entonces, cada día hay más personas reivindicando lo vintage o pasado de moda: es el momento ideal.

No intento decir que todo tiempo pasado fue mejor, ni hacer un rescate de las costumbres de la bisabuela o una receta de manual de autoayuda, pero ¿no se acuerdan cómo era escribir a mano? Prueben, es hermoso. Sólo se necesita papel y una lapicera común y corriente.

Durante mucho tiempo los enamorados se sentaban a pensar y a dar lo mejor de sí para ponerlo en un papel que imaginaban eterno (los biógrafos aseguran que en esas cartas, Rulfo adiestró y forjó su estilo); fumaban, mordían el lápiz, volvían a empezar una y otra vez porque no encontraban las palabras justas o nos les salía perfecta la curvita de la S. Era un desafío que valía la pena. Después de todo, si no hacemos algo jugado por nuestro amor, vale que nos preguntemos qué clase de amor es el que estamos viviendo. Una buena carta de amor tiene que ser palabrera, exagerada, llena de esos floripondios que sólo nos salen cuando estamos enamorados y no nos importa nada. Una carta de amor tiene que oler a perfume, y después hay que ir corriendo hasta el correo y despacharla o entregarla en mano, acompañada de una flor, mejor aún, o de un regalo, y si hay lugar, de un gran beso con ruido. En la carta quizá nos animemos a decir aquello que no nos sale decir de frente, por pudor, timidez o miedo al ridículo. Porque las cartas de amor son, deben ser, ridículas. Y esto no lo digo yo, sino el gran Fernando Pessoa: “Todas las cartas de amor son ridículas, no serían cartas de amor si no fuesen ridículas”.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/media/users/4864/mauricio-20koch.png?itok=kzQOLK70)