“Cuando llegó Ema a vivir a mi casa, mi ex marido judicializó el tema. Su idea fue instalar dentro del proceso el prejuicio, hacer del prejuicio una suerte de pánico social (…) La brujita no tiene ningún recuerdo de haber vivido conmigo. No tiene en su memoria a su madre. La princesita tampoco. La única que recuerda cómo era la vida familiar nuestra es la brujita chica. Para un niño no recordar cómo fue vivir con su mamá es un dolor, y su mamá no está muerta, está viva. Ojalá la Corte acoja esto y sancione al Estado de Chile para que nunca más un tribunal de la República se considere sensor de lo que es normal o anormal en una familia o en una sociedad.” Con estas palabras pronunciadas durante la audiencia frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Karen Atala peleaba la restitución de sus tres hijas, a quienes llama la Brujita, la Brujita chica y la Princesita.

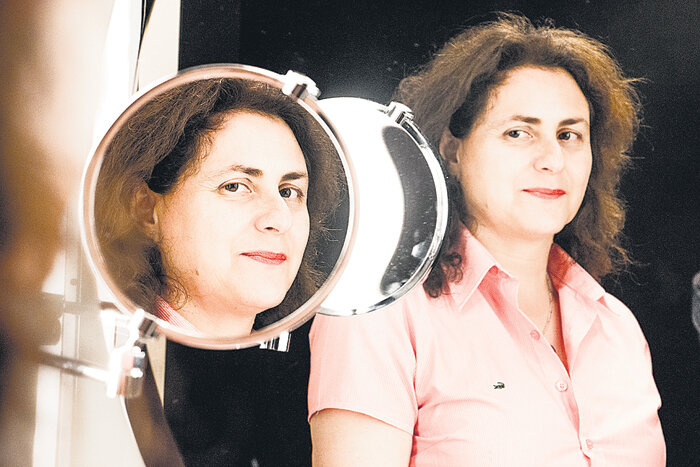

Karen tiene hoy 54 años y fue la primera jueza lesbiana visible en su país. En 2003 su ex marido decidió quitarle la tenencia de las tres bajo el argumento de que una lesbiana no puede ser buena madre y menos en un hogar donde también vive su novia. Las sentencias de primera y segunda instancia le reconocieron a Karen el derecho al cuidado y la custodia. Pero eso no detuvo al ex marido, que no paró hasta llegar a la Corte Suprema de Chile, que finalmente consideró al lesbianismo como un causal para quitarle la tenencia. Karen decidió llevar el caso a la CIDH, y recién en 2010 obtuvo una histórica sentencia favorable en la que se reconoce la discriminación que sufrió tras ser apartada de sus hijas. Si bien fue ése un hito emblemático para la historia lgbti en Latinoamérica, como para la Corte Suprema chilena las sentencias de la Corte Interamericana no son vinculantes, las nenas tuvieron que esperar a cumplir la mayoría de edad y eligieron volver a vivir con su mamá. Karen estuvo de visita en Buenos Aires invitada para participar de las “Jornadas Internacionales Justicia de género para una ciudad global”, organizadas por la Oficina de Género del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, a fines de abril.

¿Qué efectos tuvo este litigio en Latinoamérica?

–Con mi caso se reconoce por primera vez a la orientación sexual y a la identidad de género como categorías protegidas por el Sistema de Justicia Interamericano de Derechos Humanos. Y que debe ser el Estado quien debe acreditar que no actuó discriminatoriamente frente a estas situaciones. Esto ha tenido grandes repercusiones a nivel latinoamericano en todos aquellos países signatarios de la convención americana y de la jurisdicción de la Corte Interamericana, por ejemplo, México. Ese país logró por la vía de la jurisprudencia el matrimonio entre personas del mismo sexo gracias al activismo de décadas pero además con la ayuda de la interpretación de la Suprema Corte de ese país del caso Atala. De hecho, mi caso aparece citado como vinculado con el concepto del derecho a la familia: que las familias están protegidas por la convención americana y que no se protege un único modelo de familia sino todos. También tuvo efectos en Argentina

¿Cómo cuáles?

–Ana Fernández era funcionaria durante el gobierno de Aníbal Ibarra en la Ciudad y estuvo presa por responsabilidad penal sobre el tema de la disco Cromañón. Ella tenía un nene lactante y pidió que le dieran arresto domiciliario y el tribunal se lo negó diciendo “tu compañera mujer está con el bebé”, como diciendo “hay dos madres, no hace falta que esté vos”. Pero ella era la que le daba el pecho. Ella recurrió a la Cámara y acogieron su pedido basándose en el caso Atala como jurisprudencia.

Y más allá de los casos específicos ¿qué cambia a nivel simbólico?

–Lo más importante es que la condena establece estándares interpretativos para los jueces: le da contenido a lo que se llama interés superior del niño, niña, adolescente. No es una forma sacramental que tú, juez, puedes poner en tu sentencia para justificar las aberraciones más grandes. En mi sentencia la idea era: usted juez, no puede vehiculizar sus prejuicios personales, sus fobias, amparándose en el “interés superior del niño”, ni tampoco pensar en un estadio idealizado como La Sagrada Familia, padre, madre y el hijo. No. Hay que ver cuál es la realidad del niño en cuestión y el interés del niño, lo mejor para él, se da dentro de un contexto.

¿Qué cambia en Chile antes y después de caso Atala?

–Ha servido para inspirar el Derecho de familia. Falta todavía cumplir el mandato que la Corte Interamericana le hizo a Chile a partir de mi caso de que todos los funcionarios y especialmente los del poder judicial deben capacitarse en género, diversidad y DD.HH. Eso no se ha hecho porque implica instaurar una política pública a nivel nacional sostenida. Las sentencias de la CIDH tienen una “vocación transformadora”, es decir, deben servir para generar avances hacia una mayor inclusión y democracia. En este caso, si no se hacen las capacitaciones, la vocación transformadora no tiene efecto. El fallo dignificó a las madres lesbianas y padres gay. Nos reconoce como familia. Es la primera vez que en Chile te dicen que la familia es diversa. Si lees los fallos a nivel nacional de mi caso, antes de llegar a la corte interamericana, los argumentos eran que las niñas en el contexto de una sociedad heterosexual podrían sufrir discriminación que les podría afectar su desarrollo. Las interpretaciones de la Corte Suprema hoy son muy distintas de lo que eran en 2004. Se ha internalizado que los Derechos Humanos son parte del derecho positivo. Se hacen esfuerzos para adecuar nuestra legislación decimonónica a los paradigmas actuales de DD.HH.

¿Cómo ves el caso de Chile en general con respecto a los DD. HH?

–Por la fractura social e institucional que significó el golpe de Estado en 1973 y la dictadura después, da la sensación a veces que a nivel de DDHH, Chile está inmerso en la lógica del derecho a la vida y a la libertad individual. Aún no se ha podido todavía incorporar a los DD HH la igualdad. Cuesta mucho que llegue a la discusión este aspecto de la vida de los chilenos, sobre todo en acceso al matrimonio, filiación y por supuesto, adopción para parejas del mismo sexo.

¿Qué trabajo llevan adelante con la Fundación Iguales, cuyo directorio integrás?

–Estamos trabajando por la plena igualdad de todas las personas de la sociedad chilena. Con respecto al matrimonio igualitario, entre otros temas, pensamos no solo para cambiar la denominación (“unión entre un hombre y una mujer”), sino incluir a todas las instituciones que lo acompañan como la filiación, de manera de que se resignifiquen los roles estereotipados, patriarcales, rígidos del varón proveedor y demás. Le presentamos un anteproyecto a Bachelet, se lo entregamos y ella se comprometió durante su campaña a presentarlo este año.

¿Cómo ha impactado la unión civil sancionada en 2015?

–Poco. La filiación en Chile hoy es heterosexual nada más, reconoce un padre y una madre, en el Código Civil. En los casos de las parejas del mismo sexo sólo se reconoce la filiación de los hijos con la que sea la madre biológica o el padre biológico. Los hijos de las lesbianas, en caso de que se separen, quedan totalmente desprotegidos. No se le puede demandar alimentos a la madre no biológica, por ejemplo. Esa madre tampoco puede demandar visitas a esos niños. Estos niños son los nuevos guachos de Chile.

¿Cuánto se ha avanzado con respecto a la visibilidad lésbica en Chile?

– Escasamente. Las mujeres lesbianas cargamos con los prejuicios machistas. Ya de partida nos cuesta posicionarnos en nuestros espacios de trabajo, nos cuesta la equidad de sueldos para las mismas tareas. Súmale además a esa mochila el hecho de que eres lesbiana. Es muy poco visible el lesbianismo en los espacios públicos. Las mujeres son celosas de cuidar su trabajo, sus relaciones familiares. Muchas lesbianas que tienen resuelto el aspecto económico, laboral, tampoco son visibles, salvo en sus grupos protegidos. Las activistas lesbianas en Chile son muy escasas. Ni hay lesbianas visibles en los medios, o profesionales lesbianas que sean visibles. En este contexto es destacable el trabajo de la agrupación Rompiendo el Silencio en mostrar especialmente la visibilidad lésbica a través de sus actividades.

¿Por qué pensás que fue tan difícil en tu caso conseguir patrocinio ante la CIDH?

–Para pensar en esta historia hay que retratarse al año 2003 en Chile. A una ciudad pequeña, pueblerina, Villarrica. Cuando me demanda mi ex marido por la tuición (tenencia) yo llevé la demanda a mis colegas abogados y de partida se complicaron mucho porque la ciudad es chica, infierno grande, conocían a mi ex marido que era defensor penal público. Entonces me conseguí un abogado en Temuco, que es una ciudad más grande, pero el abogado me dejó botada porque recibió presiones de la Corte. Era un abogado prestigioso, decía ¿para qué meterme en este caso?

¿Y cómo lo tomaron tus colegas en la Justicia?

–Me acuerdo de que el Ministro Visitador de mi tribunal (en Argentina sería el equivale a camarista) me llama a su oficina. Y me dice: la cité porque tengo entendido que su ex marido la acaba de demandar de tuición porque usted sería lesbiana. Le dijo: Sí, su Señoría, pero es un tema privado. Me contesta: le quiero pedir que evite hacer todo tipo de escándalo por el prestigio del poder judicial y que en lo posible entregue sus hijas a su marido para evitar mayores escándalos. Le dije: “me parece preocupante lo que me dice puesto que usted ministro, esta causa está recién empezando en el tribunal de primera instancia. Eventualmente, sea una sentencia favorable o no, va a llegar a la corte. Y usted va a tener que conocerla, intervenir en algún momento y voy a tener que pedir que se lo inhabilite”. Ahí el ministro tomó el peso de lo que estaba diciendo. Era, claro, una intromisión arbitraria en mi vida privada. Eso demuestra el profundo machismo. En 2003 no se hablaba ni se conocía de lesbianas allí en la zona. Mi caso sirvió para darles cara y visibilidad a las lesbianas en Chile. Lo que no se enuncia, no existe.

¿Y finalmente cómo conseguís abogado?

–Por una amiga recién llegada de Santiago, esposa de un fiscal, me recomendó a un abogado al que le gustaba tocar este tipo de temas de litigación estratégica. Así fue como Juan Pablo Olmedo Bustos me contactó y patrocinó durante el juicio de tuición en Chile, de modo desinteresado y desde Santiago. Tienes que entender las redes y vínculos sociales, de trabajo diario que se dan en ciudades pequeñas, con los mismos abogados litigando ante la misma Corte, los mismos Ministros, nadie se quería quemar. Fue muy difícil.

¿Cómo decidís llevar el caso a la Corte Interamericana?

–Fue este abogado. De todos modos, después del fallo favorable en la CIDH igualmente las nenas no se me restituyeron. La sentencia de la CIDH no tiene imperio en Chile. No funciona como cuarta instancia. La sentencia lo dice. Esa sentencia no me restituye la tuición de mis hijas. Sí me sirve como un precedente, yo hubiera podido nuevamente demandar la tuición de mis hijas con ese fallo de la CIDH, que establece los estándares interpretativos. Después de ocho años de tramitación no lo iba a hacer cuando mis hijas ya tenían toda su vida armada con su padre, en Temuco. En el imaginario está la idea de que la Corte me devolvió a mis hijas pero no fue así. Se volvieron a vivir conmigo cuando cumplieron la mayoría de edad. Las dos mayores cumplieron los 18 y se vinieron. Ahora las dos viven conmigo y van a la Universidad. La menor que tiene 17 sigue con su papá en Temuco.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2024-01/dolores-curia.png?itok=lAV-bIQI)