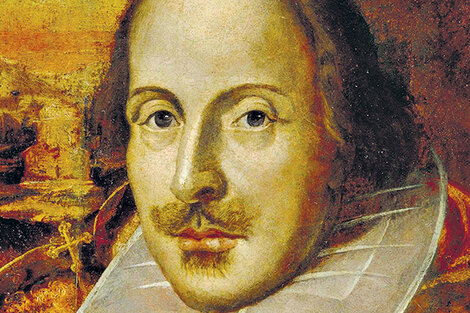

Hamlet, que pasó a la historia por sus cavilaciones, hacer o no hacer más que por el archiconocido “ser o no ser”, se dirige con paso firme a un objetivo pero duda y se desvía, me observa mi amigo Hoover Delgado, va para otro lado y al llegar a un cortinado de la cámara en la que está, saca un puñal y lo clava en el cuerpo del viejo Polonio. Se podría decir que previamente no tenía dudas, su víctima no era el objeto verdadero de su deseo de venganza, o sea el asesino de su padre, el que se apropió de su madre, el usurpador del trono pero, indeciso respecto de su objetivo primordial, va y viene, lo mata o no lo mata, la indecisión lo gana para su desgracia pero no para beneficio de la literatura: su indecisión genera la tragedia y en ella reside su grandeza poética.

Otros personajes shakespereanos, el feroz Ricardo o el confuso Macbeth, no padecieron mayores turbulencias anímicas y asesinaron a mansalva, pareciera que nunca fueron indecisos pero también es cierto que a Macbeth el empujón que le dieron las brujas o la encantadora Lady lo ayudaron a decidirse. No fueron los únicos, semejante situación en la literatura no falta,célebre ejemplo es el dostoyevskiano y sombrío Raskolnikov, que si mataba o no mataba a la vieja, o el indiferente “extranjero” de Camus, Mersault, si valía o no la pena matar.

En la vida no se puede saber pero lo pongo en consideración no para condenar a los indecisos sino para sacar de esa situación o mejor de esa palabra, indecisión, la contraria, decisión, que es más problemática, porque, se advierte de inmediato, opera más allá de lo policíaco donde en principio no ofrece dudas –ladrones y asesinos siempre están decididos y es eso lo que los jueces consideran, no les importa si tardaron en asesinar o robar– y genera muchas cuando se piensa en otros ámbitos, en amores por ejemplo. La decisión, podría decirse como primera aproximación, y muy claramente –véase si no “Noche terrible”, de Roberto Arlt, si me caso o no me caso–,viene con temblores y temores porque cuando se asume no se puede volver atrás, trae consigo las nubes de los destinos, compromete y entraña responsabilidades que afectan tanto a lo individual como al gran abanico de lo social.

Se sabe que todos los días y en todo momento hay que tomar decisiones, la mayor parte de ellas son mecánicas –levantarse, comprar, pagar, ir a comer, salir, responder, atender– pero en las otras y siempre, detrás de cada una, como una sombra, hay un momento de indecisión: le pido o no le pido, le digo o no le digo, lo hago o no lo hago, es infinito e incesante el inventario de esa situación que, cuando no hay claridad sobre lo que se quiere hacer, es a veces angustiosa; con eso vivimos los simples mortales pero donde es espectacular, y muy dramático, o al menos incómodo, es en el campo religioso; el famoso Diario de un cura de campaña, de George Bernanos, que narra justamente el conflicto entre decidir “entre” el bien y el mal, o entre entregarse o salirse por la tangente, muestra con sequedad la índole de ese tránsito de la indecisión a la decisión; si el cura de Bernanos pasa por eso también debe haberse visto en una situación semejante el actual Papa, según no se cansa de evocarlo Horacio Verbitsky, cuando, como Arzobispo, algunos sacerdotes perseguidos por la dictadura pedían su protección, los ayudaba o no los ayudaba.

Ambos ejemplos eximen de mayores casos, pero si quisiéramos recordarlos podríamos llegar al mismo Judas, que terminó por decidirse y traicionar al Maestro. O ese cruel centurión que martirizaba a los cristianos hasta que una providencial revelación lo decidió a convertirse y a internarse en el desierto para predicar con el sacrificio la grandeza del Señor. Se ve, creo, que el tema tiene espesor y variada densidad, de lo inmediato y mecánico hasta lo sublime. Hasta podría ser el núcleo central o el articulador del discurso teatral, casi todo lo que conocemos como teatro escenifica los múltiples procesos que conducen a una decisión, ya mencioné Hamlet, también podría mencionar Edipo.

Pero tal vez más importante por sus consecuencias es el dilema que se presenta en el campo político; cuántas veces la literatura y el cine presentaron al Señor Presidente vacilando un poco antes y luego tomando la decisión de tirar bombas contra el enemigo, o cuando Alfonsín, para quien sin duda era clara la diferencia entre víctimas de la dictadura y sicarios o directamente criminales, decidió el “Punto final” y la “Obediencia debida”. En otro orden, debe haber sufrido lo indecible la guerrillera que se pasa al bando del torturador y denuncia a sus compañeros, decisiones todas que muestran dramáticamente los alcances que tiene este concepto, inocente, apenas un término obvio, tan indispensable como que no parece tener peso semiótico.

Hay sin duda diferencias en todas las situaciones posibles; una cosa es decidirse entre comer carne o comer vegetales y otra a modificar la ley de jubilaciones, una cosa es decidirse a asaltar un banco y otra a exterminar a los judíos, una cosa es decidirse a enfrentar elecciones y otra a encarcelar a Milagro Sala, por dar algunos ejemplos de la escala decisionista.

En este punto se presenta una cuestión muy inquietante, diría que decisiva: “tomar una decisión”. Es un lugar común, un objeto psicológico puesto que hay personas de naturaleza dilemática a las que por múltiples y muchas veces explicables razones les cuesta, lo cual da lugar a otros a impulsarlos a hacerlo, “tienes que tomar una decisión” se proclama, el psicoanálisis se alimenta de estas escenas, no vale la pena detenerse en ello porque es más importante considerar lo que lleva a tomar decisiones que afectan a otros más que a sí mismos, en especial las de alcance social.

Dejemos por lo tanto los aspectos simples y naturalizados de lado y consideremos los que tendrían consecuencias más trascendentes, que benefician o perjudican a otros. Y, en primer lugar, ¿por qué algunos creen que deben tomar decisiones que afecten o beneficien a otros, conocidos o desconocidos, cercanos o lejanos? ¿Qué sienten acerca de sí mismos? ¿Qué llevó a Jesús a predicar por los caminos de Judea? ¿Qué a Juana de Lorena a salvar a un rey? ¿Qué a Trotski a cambiar un sistema? ¿Qué a De Gaulle a redimir a una Francia entregada? ¿Qué a Hitler a terminar con millones de personas? ¿Qué a Perón a levantar a la clase obrera? ¿Qué a Macri a rescatar a los ricos del país y garantizarles su enriquecimiento? ¿Qué a mi querido Paquito a convertirse en montonero? ¿Qué a todos los que creen que si no lo hacen ellos ninguna gran causa, del signo que fuere, se haría, sea para beneficio de muchos o de pocos, sea para su perjuicio?

Habría que interrogar a cada uno de ellos acerca de ese inquietante “por qué” para, saltando por encima de la presunta honestidad de sus respuestas –con los políticos nunca se sabe, con los religiosos hay que creerles, con los escritores y artistas hay que emocionarse, con los empresarios se comprende muy bien y se les admite todo–, llegar a una clasificación de motivaciones: la revelación, la formación intelectual, la moral de la responsabilidad, la solidaridad, la educación, el interés inmediato, la presión del medio, la vocación. ¿Con cuál nos quedamos, cuál nos conforma más?

Supongo que si la mayor parte de las decisiones que hay que tomar tienen como objetivo el beneficio de quien las toma no nos conformaría demasiado que invocara como motivación el interés personal o de un grupo, aunque lo comprendiéramos y, correlativamente, nos conformarían más motivaciones de solidaridad, vocación, responsabilidad o moralidad. ¿No debemos sentirnos convocados por la decisión de intervenir en la vida pública de alguien que construyó toda su vida en torno a motivaciones morales e intelectuales, sostenidas por vocaciones que se manifestaron en favor del interés público y social? Y, en cambio, ¿nos puede simpatizar quien decidió seguir la escalera del poder para consolidar la riqueza de su grupo y la suya propia?

Se ve, creo, a qué me estoy refiriendo; se ve, igualmente, la diferencia. Podemos considerar críticamente, que para eso disponemos de cerebro, las decisiones de promoverse a posiciones de poder de muchos, que nos parecen arrebatadas y sin sentido, meramente ambiciosas pero también las legítimas; en el primer caso estaremos sorprendidos y no dejaremos de preguntarnos repetidamente “¿por qué”? ése sujeto insustancial y vacío, meramente adinerado, quiere gobernar, mientras que en el segundo nos parecerá natural que alguien que se preparó toda su vida quiera llegar a las posiciones más altas, como para cumplir con un destino. A ése no le preguntaremos por qué.