Esa madrugada de 1957 en que un guionista de historietas es interrumpido por la aparición de un viajero del tiempo hace dos años que los cazas de la Marina de Guerra bombardearon la Plaza de Mayo para derribar el peronismo, y además de cientos de hombres y mujeres mataron también chicos en un colectivo escolar. Hace un año también que el ejército fusilaba militantes de la resistencia peronista en un basural de José León Suárez. En ese 1957, un gobierno militar gobernaba con persecución y tortura mientras tanteaba una salida “democrática”. Y Héctor Germán Oesterheld fundaba su propia editorial, Frontera, y en la revista Hora Cero Semanal publicaba El Eternauta. Yo tenía nueve años en la casa de Mataderos y tenía prohibido acercame al ropero del cuarto de mis padres donde se guardaban armas. Todavía hoy me pregunto si tenía alguna conciencia de lo que significaba la violencia política, si la entreveía acaso en esa historieta que me mantenía en suspenso hasta la semana próxima.

Pero, quién era su autor en ese 1957. Me pregunto por qué no leer el comienzo de su narración como un autoretrato doméstico: “Era de madrugada, apenas las tres. No había ninguna luz en las casas de la vecindad. La ventana de mi cuarto de trabajo era la única iluminada. Hacía frío, pero a veces me gusta trabajar con la ventana abierta. Mirar las estrellas descansa y apacigua el ánimo como si uno escuchara una melodía muy vieja y muy querida. El único rumor que turbaba el silencio era el leve rozar de la pluma sobre el papel”. Podía acaso imaginar el guionista que su obra resultaría profética y en poco más de veinte años otra dictadura militar, la más tenebrosa y sangrienta de nuestra historia, arrasaría la armonía familiar que crispó la militancia: la desaparición de sus cuatro hijas, una de ellas embarazada, sus nietos, y sus compañeros.

EL HÉROE COLECTIVO

Me cuesta escribir sobre El Eternauta sin recurrir a una estructura de sentimientos y, supongo, que también les pasa a sus lectores contemporáneos cuando vuelven a leer esa operación colonizadora que tanto se parece, en su metaforización, al imperialismo. Entreverando estos datos se explica por qué, más allá de su dimensión homérica, El Eternauta alcanzó una popularidad que trascendería tiempo y espacio. Sus autores, Oesterheld, el guionista, y Francisco Solano López, el dibujante, tienen, en el momento de la publicación, treinta y ocho y veintinueve años respectivamente.

La contextualización aclara desde donde hablo. En especial si quiero alumbrar algunas claves que la acercan. Oesterheld no se proponía, en esa instancia de la escritura, tanto una alegoría política como una historia de ciencia ficción el período de Guerra Fría y miedo a los platos voladores: este era el género de moda proveniente de Estados Unidos, país preocupado por entonces por los avances espaciales soviéticos. Pero el destino se las ingenió para clausurar otras lecturas que no fueran la política. Es decir, la tragedia y el tiempo las resignificaron.

Oesterheld se consideraba ante todo un artesano, quizás por este motivo trabajaba en silencio con lápiz y papel cuidando cada palabra. Tampoco le preocupaba demasiado que muchos de sus personajes, pirateados, recorrieran el mundo sin citarse su autoría. “¿Qué importancia tiene?”, pensaba. “Mi mejor pago consiste en saber que esos personajes están siendo disfrutados por públicos que ni siquiera hablan mi mismo idioma y que, sin embargo, comprenden el significado de las aventuras, de las historias que alguna vez escribí a mano sobre una hoja de papel”.

Sin dejar de lado la violencia política, entre otros motivos porque es imposible, una lectura de la serie me transporta a un paisaje suburbano donde se vive a veces una atmófera de placeres chicos de clase media. No me resultan ajenos ciertos signos epocales que definen la temporalidad concreta de la historia. Cito unos pocos: la radio, un carro de panadero, un trolley, una pintada política. Muchos son los pasajes narrativos que emiten reminiscencias. El borde entre realidad y ficción es apenas discernible. La naturaleza de la trama, el imperialismo, los traidores robotizados y la resistencia no son elementos que pueden pasarse por alto. Oesterheld no se limitaba a humanizar la aventura en el plano de las tramas en una coyuntura en circulaba el individualismo de los superhéroes norteamericanos. En contraposición, al emplear la participación y la voz de los segundones, establecía una solidaridad nada habitual en el género. El héroe, afirmaba Oesterheld, es siempre colectivo.

No es casual, en su precisión geográfica, que Solano López refleja con un realismo impecable, que momentos importantes de la historia se desarrollen en la General Paz, la cancha de River y, además, como queriendo decirle algo más a sus lectores, menos casual es que en el guión el enemigo se apodere del Congreso. En este punto, la trama no parece permitir otra lectura. Y menos en las pausas de la acción vertiginosa, donde se reflexiona en lo que se está narrando: La catástrofe que nos rodeaba, toda la muerte que se había abatido sobre el Gran Buenos Aires. Otra cita: “Yo, en cambio, puedo desaparecer sin que a nadie se le mueva un pelo”. Los personajes de Oesterheld, aunque hablan de “tú” en un país pacato, de almidonado lenguaje escolar, no parecen estar hablándole sólo a sus contemporáneos. Le hablan a esos lectores pibes que, veinte años más tarde, lucharán por un país más justo y serán desaparecidos. El lenguaje nunca es inocente. En este sentido, más allá de su valor como documento, El Eternauta dispone un valor profético de tragedia colectiva.

EL PRINCIPIO Y EL FIN

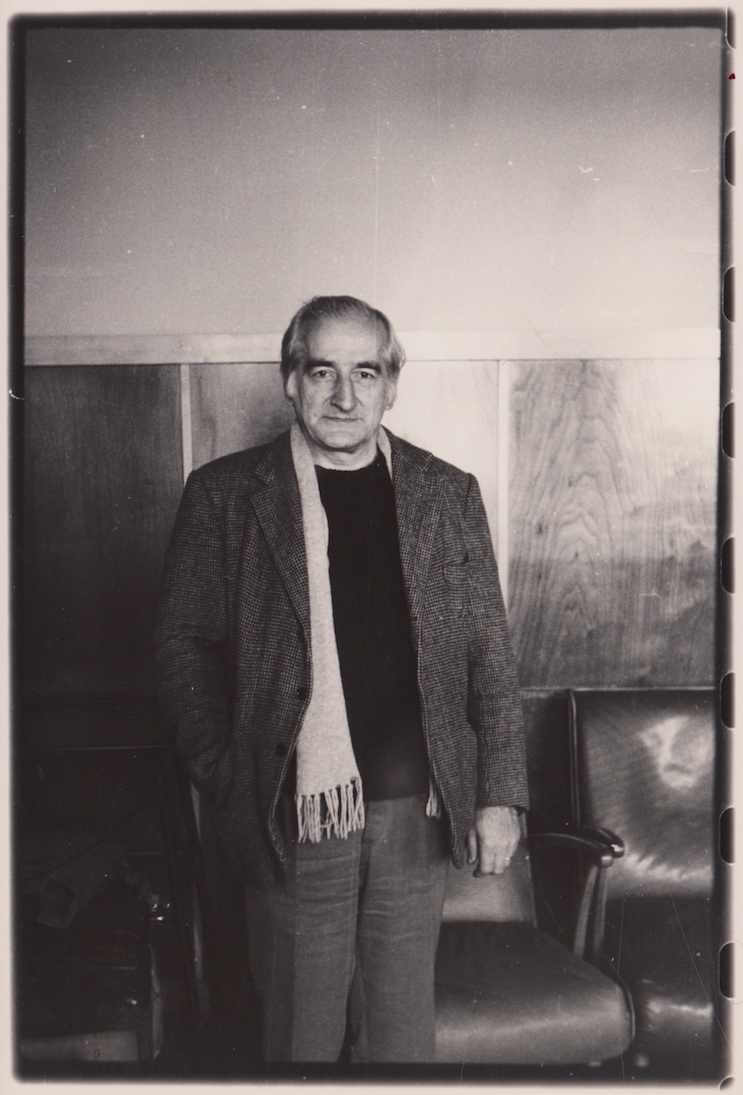

En aquella entrevista que le hicimos con Carlos Trillo, fotografiado por Lucía Capozzo, la última que se le realizó en vida, meses antes de ser secuestrado, nos dijo: “Hambre de prestigio tenemos todos. Personalmente, me siento mucho más satisfecho escribiendo para una masa de lectores. Pero también pongamos un poco los pies sobre la tierra. Casi ninguno de los grandes escritores escribió en condiciones ideales. Yo creo que el libro viene cuando tiene que venir. Y si uno no lo ha escrito es porque la condición de uno no está para eso. Estoy segurísimo que cuando Hernández escribió Martín Fierro, no tenía todo el dinero del mundo ni estaba feliz con su circunstancia. Por el contrario, ustedes saben cómo lo hizo”. Cabe entonces preguntarse si no hay en ese comienzo idílico una relación deliberada con los versos de José Hernández: “Yo he conocido esta tierra/ en que el paisano vivía./ Y su ranchito tenía/ y sus hijos y mujer.../ Era una delicia el ver/ cómo pasaba sus días”. Si el Martín Fierro, un poema criollo y popular pudo plantearse como la gran novela fundante de nuestra literatura, por qué no tirar de la cuerda y afirmar que su continuidad se proyecta en esta narración.

Escribe Oesterheld desde la perspectiva del protagonista que juega un truco: “Era bueno estar allí con los amigos, en aquella buhardilla con mis amigos que era algo más que que el lugar donde podía gozar a mis anchas del principal de mis hobbies, el aeromodelismo. Aquella buhardilla era la prueba concreta de mi triunfo en la vida. Yo, Juan Salvo no era rico, pero mi pequeña fábrica de transformadores me permitíavivir a gusto, tener toda la clase de placeres simples que eran mi horizonte. Sí, era dulce mi vida aquella noche heladaen mi chalecito de Vicente López cálido como un nido. Era dulce saber que, un piso más abajo, Elena, mi mujer, estaría leyendo en la cama. Dormía también Martita, la heredera. Separados del mundo, como si el chelecito fuera una isla, a la que apenas llegaban los ruidos de la avenida cercana, el desembrague quejumbroso de un colectivo nocturno, el taconear de una pareja huyéndole al frío, el raudo pasar de un auto que aprovechaba el poco tránsito”.

De pronto, se corta la luz. Afuera de la casa, la gente muere al ser tocada por una nieve fosforescente. Si la nieve te toca, te mata. Por eso sobrevivieron ellos, los jugadores de truco, la familia de Salvo y unos pocos más. Lo que está ocurriendo es una invasión. Un superimperialismo que ha doblegado a los imperialismos terrestres. Los amos no dan la cara. Utilizan a los cascarudos, unas cucarachas gigantes, y a los gurbos, unas moles que destruyen edificios a su paso, y a los manos unos seres inteligentísimos, de manos con cientos de dedos, a los que ellos dominan mediante la inyección de un suero. Ese suero hace que los verdugos no puedan traicionar a sus superiores. Si lo hacen, el miedo, los mata. Si se quiere, puede leerse acá una anticipación de la tristemente célebre obediencia debida. La nevada es implacable en su exterminio. Los últimos sobrevivientes buscan reunirse en una “zona de seguridad”. Pero esta es la última trampa para eliminarlos. Seres humanos como ellos, transformados en robots, son los encargados de ultimarlos. Juan Salvo, su mujer y su pequeña hija se salvan introduciéndose en un extraño aparato que los proyecta al espacio, a otro tiempo. Pero un error de la máquina hace que el héroe pierda a su familia. Desde entonces anda errante por el espacio buscándola. Así se ha corporizado este aparecido ahora en la silla que hay delante del guionista. El desenlace de El Eternauta redondea perfectamente la historia, la transforma en una pieza lírica, metafórica y circular.

EL ÚLTIMO RASTRO

Con no menos intuición que conciencia, Oesterheld asumió el riesgo intelectual que le planteaba su oficio: aceptar escribir estandares o apostar asumiendo una voz propia. Lo asumió con una entera y totalizadora voluntad narrativa al emplear un género marginado, maldito para las elites. La percepción ética de su trabajo era también rigurosamente ideológica: Oesterheld sabía que aquellos lectores, lectores de kiosco que seguían sus historias, con seguridad, no tenían acceso a otra clase de literatura. Sin incurrir en la demagogia, no retaceaba la calidad en la forma y el contenido de sus guiones. Hay un mismo rigor poético en la concepción de todos y cada uno de sus argumentos. “Hay que comenzar a inculcar responsabilidad en este tema”, reflexionaba. “Cada día es mayor la cantidad de adultos que sigue con interés las historietas. Y es justo que el material que se les ofrece sea serio y honesto. Muchos no tienen acceso a otra literatura que las historietas. Por tanto, se impone una ética. La historieta es un género mayor. Pero, ¿con qué criterio definimos lo que es mayor o es menor? Para mí, objetivamente, género mayor es cuando se tiene una audiencia mayor. Y yo tengo una audiencia mucho mayor que Borges. De lejos, y estoy seguro, Borges también hubiera querido escribir guiones. Como tantos escritores argentinos”. Oesterheld nunca imaginó que sobre él escribirían, más tarde, entre otros escritores, Osvaldo Soriano, Ricardo Piglia, Miguel Briante, Pablo De Santis. Hay tres, Rodrigo Fresán, José Pablo Feinmann y Juan Sasturain, que siempre agradecen su influencia.

El último rastro del Viejo –porque andaba cerca de los sesenta años lo llamábamos el Viejo, como se le dice a un padre, pero también a un sabio, o como se le decía entonces a Perón, pero Perón no era un sabio sino un zorro viejo–, el último rastro, digo, fueron esas pisadas, sus huellas de barro en la alfombra de la editorial. El primero que advirtió esas pisadas, la marca tierra de las suelas de goma, fue un pibe, el futuro Rep, que trabajaba de ayudante en el armado de las revistas de la editorial Record. Esas pisadas venían a sugerirnos que el Viejo andaba en algo. Misterioso, se lo veía en el último tiempo. Quienes llegaban temprano a la editorial algunas veces lo encontraron dormido sobre un escritorio, señal de que había pasado la noche en la editorial: no era sólo que el Viejo no tenía donde dormir. Andaba escapando. Y después, con su ausencia, esas pisadas vinieron a confirmarnos un presentimiento negro: se lo habían chupado. Había pasado a integrar la larga lista de miles de desaparecidos bajo la última dictadura militar. El Viejo fue visto más tarde en distintos centros clandestinos de detención. El Viejo era, es, sigue siendo y será uno de nuestros mejores escritores de historietas y no solo.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/Guillermo-Saccomanno.png?itok=FxgqGrae)