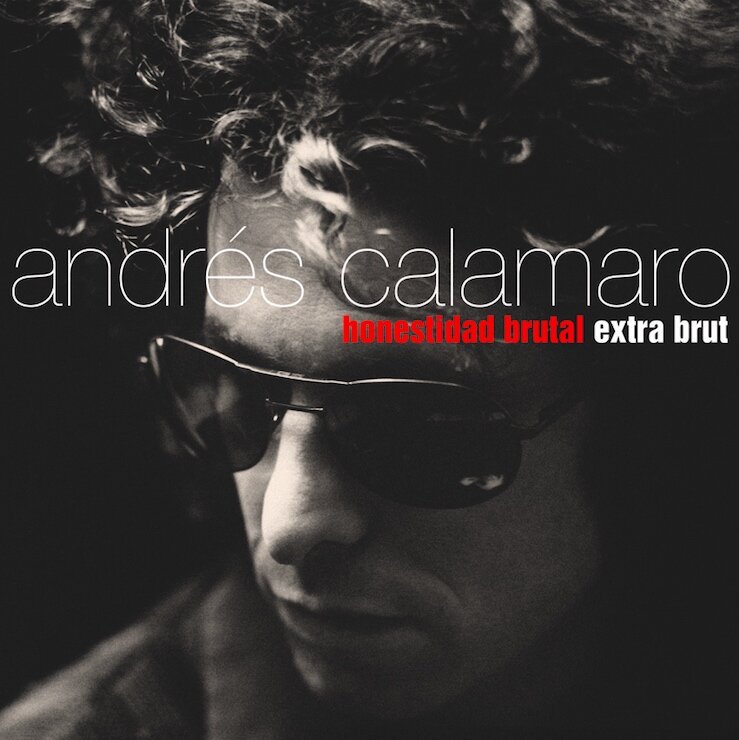

Nos gusta creer que el tiempo avanza en una sola dirección, pero éste se burla de nuestras ideas acerca de él –por ejemplo– con la irrupción de un recuerdo que nos impide continuar con lo que hacíamos y la producción de esos momentos en los que se pliega sobre sí mismo y el pasado y el futuro se rozan por un breve instante. Más de dos décadas después de su asalto a las instituciones –“37 canciones, 9 meses de días y sus noches, 50 muchachas, 3 países y 15 estudios”, lo resumió–, parece evidente que Honestidad brutal es EL momento “bisagra” en la trayectoria de Andrés Calamaro, pero también, y esto podría parecer sorprendente, que sus partes siguen estando perfectamente aceitadas.

No hay nada, veinte años después, que chirríe en Honestidad brutal, desde el instante perfecto y ominoso en el que se nos pregunta quién escribirá la historia de lo que pudo haber sido hasta aquel en el que la euforia del vínculo amoroso –y todas esas ideas de posesión que el disco no ha hecho sino demostrar erróneas y falsas– deja lugar a la metáfora bélica del comandante que ya sabemos derrotado. En Honestidad brutal hay brillo y oscuridad, además de decenas de otras cosas: el Bob Dylan de Blood On The Tracks y el recientemente “rehabilitado” Empire Burlesque, el malditismo no exento de dulzura de Serge Gainsbourg, la petulancia y el saber hacer de los Rolling Stones, los primeros filmes de Quentin Tarantino, el perfume de Pete Tosh, Diego Armando Maradona y la convicción de que no hay nada de malo en celebrar “las alegrías del pueblo” y contribuir a ellas del modo y en el idioma musical que éste escoge para celebrarlas, el humor y el dolor y la conformación de una tradición personal en la que, del extraordinario repositorio de la música argentina de rock, los elegidos son Moris, Miguel Abuelo y Pappo.

Que en un mundo que en las últimas décadas ha conocido brillos que por más superficiales parecen más intensos, así como oscuridades programadas de cuyas consecuencias es posible que no consigamos escapar nunca ya, las partes luminosas –y las más oscuras– de Honestidad brutal sigan pareciéndonos fascinantes y conmovedoras es tanto el resultado de la perfección de muchas de estas canciones como del modo en que éstas, resumiendo y actualizando lo que Andrés Calamaro había hecho en sus discos anteriores, anticipan lo que haría en los siguientes. Honestidad brutal es una de esas bisagras en las que el tiempo se pliega para volver a abrirse y ofrecerse disponible y liberado de nuestras ideas acerca de él: “Te quiero igual” vuelve sobre “Flaca” y algunas de las canciones de Los Rodríguez y anticipa “Verdades afiladas”; el talking blues de “La parte de adelante” remite al de “No se puede vivir del amor” y a esa tower of song que es “Dos romeos”; “Cuando te conocí” vuelve sobre canciones perfectas como “Señal que te he perdido” y avanza en la dirección de “Carnaval de Brasil”, “Mi gin tonic” y “Cuando no estás”; “Son las nueve” se pregunta sobre la vocación y el talento y el precio que se paga por ambos como lo hacía “Mi rock perdido” y lo haría poco después “Qué ritmo triste”; “Paloma” nos lleva de “Crímenes perfectos” a “Las rimas”; “Voy a dormir” parte de “Nadie sale vivo de aquí” y Los Rodríguez y llega a “El salmón”; “Mi propia trampa” nos lleva a “Las dos orillas, “Tres Marías” y “Comedor piquetero”; “Una bomba” es el tipo de canción juguetona que Calamaro escribe a veces al que pertenecen también “Victoria y Soledad”, “Me envenenaste”, “Tan triste no es el blues” y “Falso LV”; “Eclipsado” parece partir de “Mi nena” y llegar a “Los chicos” y “Sexy y barrigón”; “Prefiero dormir” conecta con la más melodiosa “Aquí no podemos hacerlo” y cierto repertorio de Los Abuelos de la Nada; hay más ejemplos.

Pero si Honestidad brutal funciona tan bien como disco “bisagra” es porque, pese a la dispersión más que evidente –y mejor documentada– de su creador durante la gestación del disco, éste también puede plegarse sobre sí mismo como las hojas de un libro: “Maradona” se recuesta en “Socio de la soledad” y en “Hacer el tonto”; “Prefiero dormir”, en “Las dos cosas”; “Paloma” conecta con “El día de la mujer mundial”; “No tan Buenos Aires”, con “Ansia en Plaza Francia”; “Con Abuelo” tiene un vínculo no sólo geográfico con “No tan Buenos Aires”; “El tren que pasa”, con “Las dos cosas”; “Mi quebranto”, con “Eclipsado” y con “Socio de la soledad”; “Los aviones”, con “Aquellos besos”; “La parte de adelante”, por supuesto, con “La parte de atrás”; una vez más, los ejemplos abundan.

Todo artista de importancia crea su propio lenguaje y nos enseña a utilizarlo; si algunas canciones de Honestidad brutal pueden parecerles a algunos –en retrospectiva– no tan frescas como solían ser es sólo porque la lengua de Andrés Calamaro ha terminado convirtiéndose en lingua franca del rock en español: una cierta manera de concebir la canción, ciertos manierismos en la interpretación, cierto modo de rimar, cierta forma de hacer confluir en el estribillo la tensión acumulada en las primeras estrofas. Lo sorprendente –y revelador en la escucha detenida del disco tras más de veinte años de epígonos– es que sus canciones siguen estando muy por encima de las imitaciones de las últimas décadas; como si cada una de ellas fuese un género en sí mismo –“Veneno”, el funk; “Negrita” y “Paloma”, las torch songs definitivas, “El ritmo del lunes”, la canción urbana y observacional, “Las heridas”, el reggae–, pero, a su vez, algo importante y necesario del conocimiento de esos géneros no hubiera sido revelado por su creador, que sigue ampliándolos con canciones grandes y pequeñas, canciones que se elevaron y siguen elevándose por encima de la “vida disoluta de sexo y drogas” que, en palabras de Calamaro, las hicieron posibles para alcanzar esa especie de sitio –esa altura, digamos– en las que las canciones ya hablan de todos nosotros y no necesitan a su creador incluso aunque sean el producto de la sinceridad más radical que éste pudo permitirse.

“Honestidad brutal fue una cuestión personal más que pública”, escribió Calamaro en sus notas a la primera edición de este disco: “mi propio manantial que fluye, mi propio pulso que late”. Y sin embargo, escuchándolo años después de que su creador lo arrojase, por fin, al mundo –y años después de la radicalización del gesto de talento y abundancia, de megalomanía y generosidad, que representó el que en ese momento fue el disco más largo de la historia del rock producido en Argentina, desplazado sólo algunos meses después por El salmón, el verdadero Aleph de Andrés Calamaro–, la pregunta que Rodrigo Fresán hizo en su momento acerca del disco –“¿Es un disco sobre una crisis privada o una catástrofe universal? ¿Su Vietnam o nuestro Vietnam?”– se responde por sí misma y con las palabras de una de sus canciones: “las dos cosas”.

Debo de haber comprado Honestidad brutal en abril o en mayo de 1999, como todos; la “catástrofe universal” que planeaba sobre Argentina desde hacía años permanecía agazapada a la espera del momento trágico y estúpido en el que alguien la pusiese en movimiento y yo me marchaba a estudiar a Alemania en algunas semanas. Quizás haya sido el último disco argentino de rock que compré, no lo recuerdo; lo que sí recuerdo es que fue el que más escuché en esos primeros meses fuera de casa, metido hasta las rodillas en la nieve y tratando de orientarme en un mundo que para mí era nuevo con la sola ayuda de los libros y las canciones, en especial las de un disco de desamor y de extravío: sorprendentemente, funcionó, y años después, almorzando con Andrés y con otros amigos, pensé en contarles esta historia, pero no lo hice. ¿Quién iba a decirnos que no faltaba mucho para llegar a cualquier lugar? Cuando escribió Honestidad brutal, Andrés Calamaro tenía veinte años menos que ahora y tal vez todavía no supiera que iba a escribir algunas de las mejores canciones en español de las últimas décadas; pero parecía veinte años mayor, y le ha tomado todo ese tiempo volver a tener la edad de su disco. De modo que feliz juventud, Andrés. Y gracias por llevarnos al otro lado y permitirnos volver de él justo a tiempo.

Mi propia trampa

Por Andrés Calamaro

Mucho se ha omitido afortunadamente (quizás porque a nadie importa) a propósito de los excesos durante estos nueve meses de grabaciones, recorriendo países y casi quince estudios de grabación, con una o dos maletas llenas de tapes de dos pulgadas grabadas en velocidad treinta; casi todo lo omitido es cierto, fueron nueve meses de los que Ian Dury estaría más que conforme cuando acuño la frase que reúne a la santísima trinidad del rock: Solos pero bien acompañados por una catarata humana que consistían en una serie agradecimientos especiales que omitimos entre los ya profusos pero bien intencionados créditos del disco original. Cuando abrimos en el Palacio de Deportes (el extinto) para Bob Dylan (con el disco casi publicado) ya estaba en proceso de recomposición sentimental pero casi no pude levantarme de la cama, mi querido amigo Jorge vino desde Buenos Aires para auxiliarme, logré contestar una entrevista para MTV y tocar en el Palacio lleno hasta los topes. En aquella misma gira me abordó un aficionado en Galicia (que vino acompañado de su hijo de veinte años) para conversar y afirmar haber contado hasta trece personajes femeninos distintos en estas 37 canciones; pero grabamos hasta cien originales y con letras, que apuntábamos en una lista a la vista, pegada en la puerta del estudio. Había prometido –a mí estimado mánager Victor– no grabar más de cien canciones. Para el fin de semana hicimos una compra de sustancia, tarde en la madrugada “se acabó todo lo que había”. Entendimos el mensaje y procuramos que nunca más nos falte de nada. Fuimos auxiliados por camellos, prostitutas y azafatas de aerolíneas. En Madrid tuve un asistente que hacía a las veces de procurador y tatuador, sucumbimos a la tentación del “café con leche” (cruda) luego de rompernos las narices con el contraste de calidad y pureza entre el material que conseguíamos en Buenos Aires y el comercial de Madrid, razonamiento por la cual diluimos la ingesta en otras ingestas, en todas las posibles. Se han escrito libros sobre este disco, incluso me propusieron una serie para plataformas. Me he negado a hacerla, a menos que se haga en dibujos animados. Es verdad que consumimos sustancias tabú, de las que no se habla, son los armarios que no pueden abrirse. No obstante lo cual, es menester confesar que aquel lost weekend duró más de la cuenta hasta entrados los primeros años del siglo siguiente. En el verano de 1998 tocamos con la banda (a pesar de estar nueve meses grabando sin pausa), existe un documento registrado en Islas Canarias (en agosto), en un festival. En 1999 presentamos el disco sin casi entrevistas: propuse presentarnos como apertura de ocho conciertos abriendo para la gira Don’t Be Late de Dylan: yo iba bastante ciego y siempre encontraba asociados para intoxicarnos. En 1999 seguíamos grabando a saco pero estábamos en la carretera para ofrecer tres registros distintos en directo: trio de guitarras acústicas, híbrido acústico-eléctrico y gira completamente eléctrica que concluimos en uno de los teatros de Calle Corrientes, en Buenos Aires. Fuimos con toda la crew a mi apartamento vampiro, un pollo per capita y escuchamos el último recital y... luego suspendimos las giras por otros cinco años. Estas maratones habían empezado apenas y me esperaría cinco años antes de volver a actuar, gracias al apoyo incondicional de Bersuit V. Recién entonces (mayo del 2005, siete años después de las primeras grabaciones para Honestidad brutal) tocamos estas canciones en vivo, sorprendidos por el entusiasmo del público que estaba esperando escuchar y cantar esta alevosa pandemia personal y comunal de grabaciones.