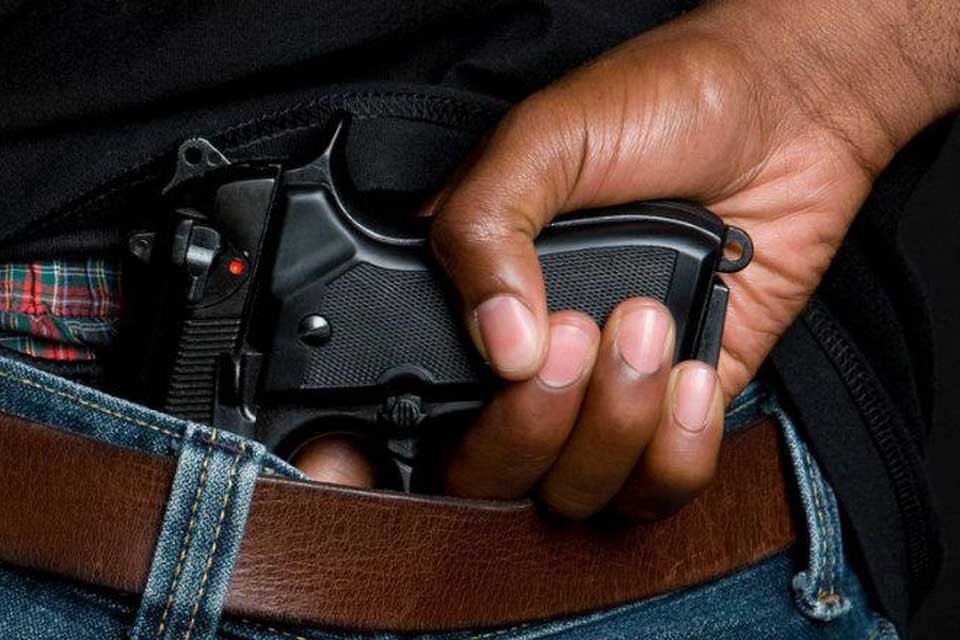

Abel está agazapado y espera, tiene un arma en la mano, quince años y la oportunidad de entrar en la banda de los Gorditos de Molino Verde. También tiene una excitación rara, mezcla de miedo y de ganas. Espera apoyado contra el muro de la fábrica fundida que hace de parada del 139 rojo. Calles de tierra, construcciones precarias, cunetas, pocos servicios.

Abel nunca conoció al padre, su mamá trabaja mucho y está poco en la casa. Él, con sus hermanos, vive con los abuelos, Isabel y Ramón. Doña Isabel cocina desde temprano, Ramón toma vino con gaseosa hasta muy tarde.

Los pibes de Molino Verde crecen sin querer y sin darse cuenta. Un día, Abel dejó de ir a la escuela porque se aburría: le costaba tanto aprender como pasar de grado. Cuando Ramón se enteró lo buscó en la esquina y lo llevó de los pelos para adentro donde lo castigó fiero a cintazos. El pibe se la aguantó llorando en un rincón, y el abuelo, volvió a la silla de siempre y al vaso. Nunca más se habló del tema: la paliza, el abuelo, el vaso y la escolarización de Abel, pareció todo en la categoría de los asuntos terminados.

Al tiempo, un amigo llevó al Abel a vender pañuelos descartables, curitas o lapiceras. La venta era simple, un paquetero le entregaba a la mañana un bulto con la mercadería y le indicaba cuánto le debía rendir al fin del día. El resto, un algo del dinero que sumaba entre limosnas y ventas, le quedaba limpio para él.

Abel conoció en los bares esa piedad aguachenta de quienes le compraban algo o le compartían restos de comida. En el medio la vergüenza y el desprecio de los mozos para echarlo de los bares. Un día, al volver a Molino Verde para rendir la venta, tres hombre lo "apretaron" para sacarle la plata. Él se resistió como pudo pero fue poco. Terminó igual que cuando el abuelo le dio los cintazos, en el suelo, en posición fetal para protegerse de los golpes, y sin mercadería ni dinero. Lloró con el llanto de la bronca que provoca la injusticia. No era dolor, era rabia.

Uno de los que lo robaron le parecía familiar, no lo hubiese identificado nunca, si no fuese porque una semana después se lo cruzó de uniforme, en un móvil policial, cuando le pasó al lado y despacio. Abel y el agente se miraron al mismo tiempo, se reconocieron.

Al día siguiente no fue a vender, se sumó a la barra de los pibes más grandes del barrio, los que hablaban de minas, de futbol, de pilchas y de celulares; y también de ganar guita, de aprietes, de drogas y de salir de caño. Al rato le pasaron una bolsa con pegamento y se prendió a inhalar, sintió que se mareaba y por ello se acostó en el suelo, boca arriba. En el cielo, vio que estaba en un estadio y él o Diego hacían un gol inolvidable, y con eso se compraba un cinto grande con una hebilla dorada que decía “Abel”. La hebilla crecía de tamaño cuando le pegaba al abuelo Ramón, a los mozos de los bares y a los tres que lo habían robado la otra noche, en la alucinación estos calzaban gorras. Por un instante se rió con ganas, de veras, los pibes lo cargaban por cómo le había pegado la tuca o el vino o el pega pega.

Al tiempo aprendió cómo arrebatar carteras desde el asiento de atrás de una moto. La tercera vez que salió de arrebato, uno se complicó, una mujer no soltaba el bolso y Abel tuvo que bajarse y pegarle un par de patadas. Descubrió dos cosas: que pegar también daba gusto y que era mejor dar los golpes que recibirlos.

Todos en el grupo decían que la guita grande estaba en droga, que había que conseguir la confianza del Gordito Marciano, que era el que la movía en Molino Verde. Transa de primera, arreglado con la once y el móvil 7219. Nadie se metía.

Abel pasaba todos los días por el Júpiter, el bar donde paraba Marciano, y si estaba, lo saludaba con un Don como señal de reverencia. Una vez le dio la mano y se presentó.

-Don Marciano, me llamo Abel, soy del barrio y tengo lo que hace falta para ser suyo.

El gordo le sonrió pero lo ignoró. Después de varias semanas, lo mandó a llamar. Cuando lo tuvo enfrente, Marciano lo observó unos segundos y le dijo: "Vamos a ver si tenes huevos o es chamuyo, hoy necesito a alguien para un trabajo y pensé en vos, si te cabe, te hacés de los Gorditos de Molino Verde". El encargue era jugado, un dato acerca de que unos pesados de Las Flores estaban vendiendo en Molino Verde. La data decía que un auto se estacionaba un rato, con un solo ocupante, en Caupolicán al 100 bis, y en la esquina con Flor de Nácar, donde termina el muro perimetral de la fábrica cerrada, atendían a dos o tres compradores grandes y se iban. Algo de una sola vez por semana.

Por eso ahora Abel está allí, vestido de negro y agazapado, con el fierro que le dieron, un Bagual 22 de tambor. Lo único que tiene que hacer es apretar el gatillo para que el tiro salga como le dijeron. Espera nervioso que el auto llegue, las instrucciones fueron precisas: correr unos pocos metros hasta el conductor y dispararle, un balazo al bulto para que no se escape y luego otros de remate. Las seis balas. Después, ira informar al bunker, dejar el arma y esconderse. Está ansioso, no va a ser difícil y después de esto tendrá plata y prestigio. Vendrán mejores laburos, y más plata, controles de venta, ser un soldadito, hasta un ladero del mismísimo Marciano.

De pronto alcanza a ver un resplandor contra el paredón de la vieja fábrica y deja de pensar en la escuela, en el abuelo y en la madre. La velocidad de la luz del fogonazo es más rápido que la del sonido de la detonación y que la de la bala que destroza la cabeza de Abel desde la nuca.

Otro pibe, como él, vestido de negro y de sus mismos años, se había descolgado del viejo muro fabril. El homicida corre para subirse al auto que está llegando, el que por las noches se detiene en Caupolicán y Flor de Nácar a vender diez o doce ladrillitos. Más bien parece una entrega semanal, sola y calculada. Una noche incluso –dicen- que la hizo el móvil 7219. El homicida del Abel se llama Juanchín, o le dicen, y está contento. Tuvo el mismo debut que soñaba el otro y tiene derecho a imaginarque ahora tendrá un carnet de los Gorditos de Molino Verde. No fue difícil siente que se ganó el derecho a soñar que tendrá un nombre propio para Marciano y nunca más volverá a pensar en el tiempo que perdió en la escuela.