BORGES Y SABATO, PRECANDIDATOS AL NOBEL

Como es propio de la mesura apetecible de la institución sueca que lo discierne, el Premio Nobel de Literatura se cocina a fuego lento. Bien lo advierte –y si llegara a obtenerlo lo confirmaría- el escritor argentino Jorge Luis Borges.

Aunque nunca se produce información oficial sobre el proceso y el sigilo, casi misterio, se despeja solo con la proclamación final de un solo nombre, habitualmente hacia octubre, cada año emerge, sin indicación de una fuente precisa, cantidad de supuestos candidatos y hasta de “seguros” ganadores. Debe admitirse que nadie, por vanidoso que sea, hace las valijas para Estocolmo accionado por esa información “filtrada”. Las listas anticipadas pueden o no tener fundamento, como, del mismo modo, cabe que no representen más que imaginaciones o esperanzas, de los interesados y sus adeptos o únicamente de estos. Por cierto que también están en juego las postulaciones, que no las realiza el escritor por sí mismo, sino que se consideran tales, con alguna validez, solamente si provienen de alguna muy respetable corporación.

Evidentemente, los pasos cautelosos y por ende lentos de la academia sueca ni son los pasos perdidos –para utilizar la expresión de Alejo Carpentier- ni resultan invulnerables en cuanto a su condición de secreto. Por lo que andando el año empiezan a sonar, como cascabeles o como sólidas campanas, los repiques de gloria.

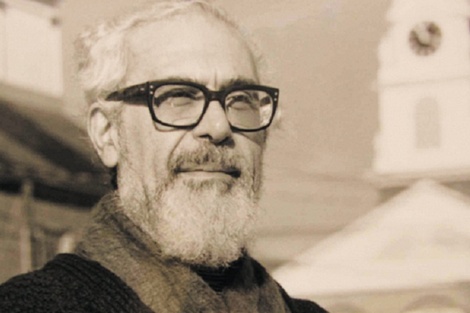

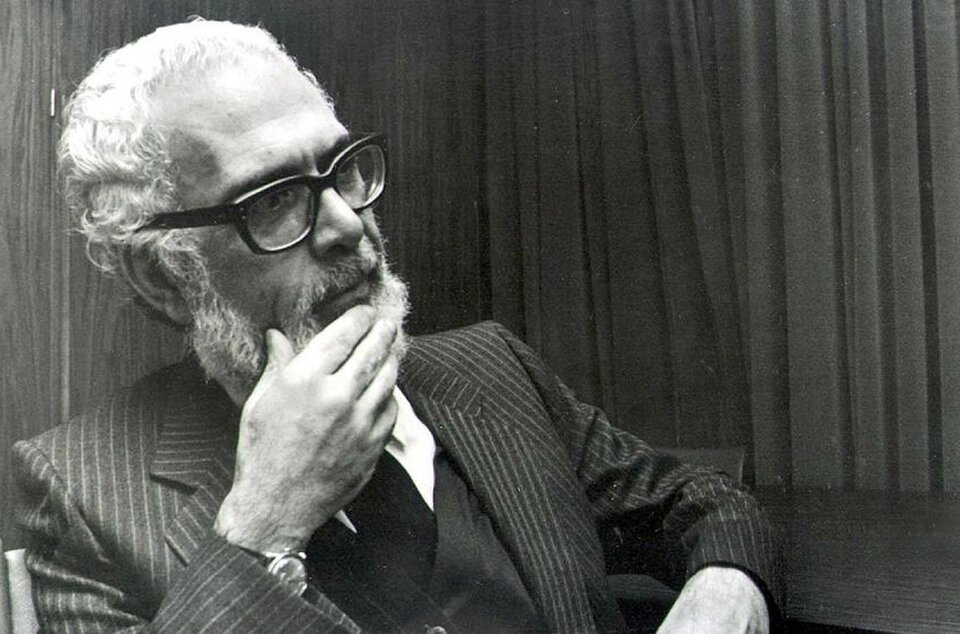

En este 79 tal música está todavía vaga y difusa; sin embargo, ya parecen perfilarse algunos nombres, dos de los cuales nos incumben a las gentes de habla, cultura y escritura castellana. Notablemente, no son uno de ahí y otro de allá, sino ambos de la misma nación. Esta es la República Argentina y las personas: como siempre, pues desde unos quince años tiene plaza firme en las nóminas de la expectativa, Jorge Luis Borges; más fresco, sin desgaste por olimpíadas anteriores, Ernesto Sabato.

Nadie por ahora, ni los propios oficiantes del concilio sueco, puede saber si el premio, en caso de tomar ese rumbo latinoamericano que ya frecuentó (Gabriela Mistral y Pablo Neruda) se instalaría en Buenos Aires en casa de Sabato o de Borges. Pero nadie tampoco puede descartar –y así se comenta en varios países de Europa y América- la condición de “papables” en el trono literario del uno y del otro. En la mente, en el gusto y la elección de multitud de colegas y en los indicios que coleccionan los observadores de la cuestión, viene a ser indubitable que los dos connacionales están en lista de precandidatos.

Que de ahí salten –o uno de ellos salte- a los planos definitivos, no puede esperarse confirmación inmediata y tal vez las versiones que los sindican, en caso de ser consistentes en lo fundamental, no estén acertadas con el año, pues tanto podría suceder en el 79 como en el 80 o vaya a saberse cuándo. A Borges, que acredita antigüedad en la “lista de espera”, coger ese avión de las líneas escandinavas representaría una justicia y el fin de insomnios que antes no confesaba, pero que últimamente no niega. Porque el Nobel es un premio verdaderamente suspirado y a quienes se les instala el justificado anhelo puede designárseles suspirantes.

Borges es, se sabe, uno de los más transitados productores de verso, ensayo y cuento de Hispanoamérica. En sus aprestos iniciales se cuenta España (recordar los orígenes del ultraísmo), país al que ha vuelto con todo su cuerpo y sus ironías desconcertantes e irreverentes, sin dejar de vivir en noviazgo perpetuo con la lengua, a la que fecunda con energías ejemplares. No se discute su inventiva, su fantasía, su condición de estilista: sí se le suele discutir a él (y a su poesía). Como cuentista y ensayista, se le reverencia y se le imita.

Los dos prefinalistas son narradores y ensayistas. Borges narra con cuentos o a veces hace del ensayo una narración, sobre todo a base de imaginaciones y fértiles lecturas acerca del tiempo, la historia, la literatura inglesa, la ficción y lo fantástico. Sabato hace novelas: ha dado dos robustas, Sobre héroes y tumbas y Abaddón el exterminador, y una precursora en muchos sentidos, El túnel. Sus ensayos están en comunicación con el pensamiento profundo, filosófico y científico. Esa hondura se corresponde por la otra punta con la elevación de sus realizaciones, en las que son pulpa y piel las mismas del ser humano. Por este siente y aboga, inagotablemente, en pro del libre ejercicio de sus mejores facultades y de sus derechos básicos.

Parece casi definitivo que los dos vendrán muy pronto a España. Son invitados de primer plano para el Primer Congreso Internacional de Escritores de Lengua Española de Canarias donde se debatirá acerca de la situación actual de las literaturas respectivas.

EL VAMPIRO ROMÁNTICO

Si se dice –peor si se escribe- que Nosferatu es una película romántica, parece pecado contra el sentido común y tal vez lo sea. Sin embargo, que cerca está, al menos en sus fuentes, en los orígenes de la literatura de donde provienen los dráculas, los frankestein, el vampirismo y la brujería. El romanticismo –y de ello hay huellas altamente apreciadas en la poesía y la narrativa españolas- se pirraba de devoción e invocaciones de la muerte, de los fantasmas, de las influencias satánicas de mercado menor tipo hechiceras de barracón, del retorcimiento de las ideas del más allá; los objetos del devaneo eran tanto una rosa como un cadáver; las noches tormentosas y los cementerios, su ámbito. En tal festín acaso no haya faltado algún caso de necrofilia y si no se escribió en la época de Bécquer fue porque todavía no se alcanzaba la franqueza y claridad de revelación actual de las actividades sexuales.

Es como para preguntarse si la manipulación de los escritores y la lectura por los lectores entregados a esos textos no constituían una especie de solución para la necesidad de estremecimiento instalados en pleno miedo, acaso de alguna utilidad como purgante del espíritu.

Dentro de este cuadro y sin descuidar el tiempo es que literariamente nació Drácula –aunque fuera muy anterior por vía de leyenda oral- se puede pensar en mentes románticas respecto de la autoría y con relación a su público de entonces.

Pasarlo al cine fuer, para Murnau, en la década del veinte, algo así como un ejercicio o una creación estética o estilística, búsqueda de expresión dentro de una tendencia (ya se sabe cuál es, el expresionismo). Respecto de esta nueva cinta, que ya no es Drácula sino Nosferatu, no sería errado, tal vez, suponer que, en los propósitos de su realizador, el grande Herzog, se mezclaron las pretensiones de una obra artística con apetencias, menos diáfanas, de su interioridad. La entrega al terror es tan clara, para el propio consumo y para la distribución entre su público. Además de sus caballeros bebedores de sangre, de sus murciélagos de pesado y piloso aletear, de las ratas pestíferas y repugnantes, del siniestro y dentado conde Drácula, funciona una reinstalación en esa época oscura impregnada de convicciones supersticiosas y de bobo vuelo, causante de hombres- lobos y todas las fantasías primitivas que en definitiva solo sirven para dejar que la gente se hunda en la ignorancia y el miedo, campo propicio para su manejo por los “salvadores” de los pueblos. Fantasías de aire bajo que no dan ni siquiera la compensación de la belleza o el idealismo.

Herzog, que marcha triunfalmente a través del cine mundial con films como el de Kaspar Hauser o el de Aguirre, quizá debió invertir su tiempo y su talento en algo que no fuera simplemente el propósito de superar a Murnau ni exhibir su capacidad de sacudir de horror –con sus máscaras, sus luces, su escenografía, los efectos especiales y una torturada banda de sonido- a ese otro tipo de vampiro, sediento de sangre, en que muchas cinematografías están convirtiendo a los espectadores de cine.

No decimos que no debió hacerlo. No. Lo que hubiéramos preferido es que en vez de filmar simplemente una remake se aplicara a forjar una visión más inteligente y creadora, medio a la vez de toda la capacidad de levantar imágenes de tanta fuerza y por momentos encanto que acopla Nosferatu. Porque Herzog no es tan solo director; él, a menudo, y en este caso lo ha cumplido, escribe sus libros para ser filmados. Nosferatu como narración visual es, sin duda, otra proeza de un director de capacidades superiores. De la desubicación con Nosferatu hay pruebas: su tentativa de instaurar el horror con ese museo de creencias perimidas provoca, en el patio de butacas, desaprobatorias carcajadas.

Más válida habría sido una revisión crítica –argumentada y filmada- de la obra de Bram Stoker (primer autor de Drácula). Stoker, ese simplicista y terrorista de las nociones del Bien y del Mal.

Algo con respecto a la teoría del romanticismo aplicada a estas producciones: hay quienes pretenden que no hay historias románticas sin historia de amor. Consignamos para ello que el vampiro Nosferatu se enamora de la hermosa Isabelle Adjani, la hija de Victor Hugo que enloqueció de amor, según Truffaut. Y en este caso Nosferatu no la pretende solo para chuparle la sangre, conste.

CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA

Gabriel García Márquez, entronizado con Cien años de soledad, da otra muestra de su presencia regia en la narrativa de lengua castellana con una novela donde parece aceptar el reto de simplificar su discurso, probando de paso que no por ello resulta, como novelista, menos grande. En estos momentos la aparición de Crónica de una muerte anunciada ha causado sensación, no solo porque constituye la ruptura de un silencio lleno de significado que se impuso hace ocho años el autor colombiano, sino por las características del lanzamiento del libro: tiene inundadas las librerías de España y Latinoamérica con millón y medio de ejemplares, salidos de las fauces de imprenta de los dos lados del Atlántico.

Parece contada al revés, la historia de Santiago Nasar. En la primera línea de las 193 páginas está prefigurado el epílogo. El trayecto intermedio no se aparta un palmo de la meta propuesta. Digamos que es como si de entrada se hubiera contado el final del libro. La sentencia está pronunciada para su personaje, y el novelista lo suelta a andar un camino que cuanto recoge son signos de que esa vida se acaba, sin alternativa. Fatalidad, que le dicen. Fatal el trance de horas. ¿Cómo es entonces que el relato puede dar para una noche de lectura sin desmayos y a sabiendas de cómo ha de culminar? Es que, al igual que los cuchillos vengadores de los hermanos Vicario hurgaron las tripas de Nasar, García Márquez, tripicallero de pericia ejemplar, pone al aire los intestinos de asunto tan aciago, no para justificarlo ni explicarlo, sino a fin de mostrar, simplemente, qué humores de sangre, de ira, de orgullo y prejuicio motivaron la determinación feroz.

Para desentrañar el hecho, con su rápida consumación, podía hacer falta un sagaz detective o un mediano psicólogo, no muy necesario por la claridad general del acontecer y la evidencia de la identidad de los homicidas. Ni detective ni esta vez psicólogo, el novelista colombiano desenredó la trama de acciones y pasiones, como él podía hacerlo (como solo él podía hacerlo): contando. Contando quiénes eran y cómo eran los personajes; qué atavismos y apetencias alentaban en ellos y en la gente de su contexto natural; cuál era su paisaje doméstico y con qué límites y colores o sombras estaba pintado.

García Márquez desarma, en una recorrida retrospectiva, individuos y clanes, mostrando y contando como si nada, como sucesos cotidianos de gente común, mientras la tragedia crece y al lector se le hace el nudo en la garganta, predispuesto a creer, todavía, por simpatía al condenado. Que el sacrificio cruento no se consumará, por anunciado que venga.

Manos de experto lo llevan, que ni recurre a largos raccontos ni distrae con acciones paralelas, todo es agua sacada del mismo pozo, nada más que trajinada con una técnica superior, que reducida a esquema se advierte que es la de zigzag. De manera que, junto al bloque macizo, que era la unidad temporal, apenas tiene fugas la unidad espacial.

Sin misterios, pues, ni acerca de la desembocadura ni en la trama, dada vuelta hasta mostrar las entretelas.

Abierta la perspectiva por el lenguaje llano de un García Márquez simplificado, que casi parece ponerse de igual a igual con sus criaturas, sin embadurnarlas siquiera de compasión, ya que el supuesto género elegido (la crónica) le hizo asumirse periodista, para lo cual no le falta oficio, ni vuelo, ni garra. De modo que depuso artificios verbales, apuntó en línea recta y la faena que se propuso le resultó tan neta como decir: esto pasó.

Lo que acaso desarmará a los deslumbrados por Cien años de soledad, que ya por conocerla se consideraban con suficiente entrenamiento para aceptar el reto de alguna propuesta como esa, tan cuantiosa en su enredo, tan suntuosa de fantasía, tan sinuosa de barroquismo…

Más bien que se piense, el emprender la travesía de esta novela nueva, en otro de los libros grandes de García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba. Porque así es esta muerte anunciada de expeditiva y de intensa. En esta nave que no hace agua por resquicio alguno y que lleva en triunfo a su armador, el lector surcará otros mares, menos mitológicos, aunque superiormente trágicos, y ganará la costa final donde humean los vapores viscerales de un espectáculo atroz.

STAN LAUREL Y OLIVER HARDY

Aunque supuestamente muy lejos, generacionalmente, de los astros de otro tiempo, a la gente de hoy no les resultan ajenos cómicos como Buster Keaton, protagonista de un ciclo de cine que lleva meses en cartel. O como los artistas que, para recreación de grandes y chicos, entran en casa por la “pequeña pantalla”. Ya que en televisión los sábados está Charles Chaplin (Charlot), se vio a Harold Lloyd y pronto volverán películas de Laurel y Hardy.

En un número reciente de Consulta semanal a propósito de una muestra de Buster Keaton que entraba en cartel, se nos ocurrió ofrecer al lector algo más que el comentario de la película Siete ocasiones, y así fue que pergeñamos una especie de breve ensayo sobre el estilo para hacer reír de muchos astros, la mayoría de los cuales surgieron del cine mudo y mantuvieron su éxito no solo a la aparición del sonoro, sino hasta el presente.

En realidad los nombres pueden reputarse de todos conocidos, aunque no todas las personas ahora mayores hayan vivido en la misma época que esos artistas.

Esta permanencia triunfal hasta después de la muerte nos sugirió la instalación de una sección evocativa, que saldrá sin regularidad, la semana que se pueda, y que podemos llamar “Figuras de la mitología del cine”, puesto que a base de ser aclamados hasta resultar endiosados, algunos astros del séptimo arte han sido considerados como seres mitológicos, de ahí que peyorativamente se les llamara “monstruos sagrados”. Sería el caso Humphrey Bogart y Greta Garbo.

Ya llegaremos a ellos y a otros cultores del arte dramático, pero entretanto vamos a empezar con dos cómicos: Laurel y Hardy, quienes, como la gente no sabía cuál era uno y cuál el otro, preferían llamarlos el Gordo y el Flaco, aunque por su orden en la nómina debieron ser el Flaco (Stan Laurel) y el Gordo (Oliver Hardy).

Stan había trabajado en el circo antes de plantarse ante las cámaras, donde no varió fundamentalmente su juego. Oliver, a pesar de su cara regordeta y el cuerpo rollizo, era el más ingenioso, más actor y, aunque no escribía los guiones (que al dúo casi no le hacían falta), dictaba las situaciones, los movimientos y los gags (gag, palabra inglesa equivalente a chiste, broma y morcilla). Terminología igual a la del teatro, si bien en este, por lo menos “morcilla” tiene un sentido más grosero, en cuanto es la inclusión, no prevista en el texto, una improvisación de algo cómico pero a menudo burdo, y por vía oral.

En el cine del Gordo y el Flaco no todo estaba previsto, lo que daba lugar a un morcilleo como batalla campal. Y como, ni en los primeros tiempos ni tampoco después, el gag era oral, no resultaba un chiste propiamente dicho, se ponían en acción los medios físicos, no mucho de mímica, sino pataleos, caídas, golpes, capirotazos, que por lo común el Gordo, más fuerte, aplicaba al Flaco. Al efecto visual lo acompañó, a la llegada del cine sonoro, el efecto. Cuando el cómico recibía un golpe sonaba una campana. En otros casos era el chasquido de huesos y otro síntoma ruidoso de desastre, cuando caía una gorda, cuando alguien rodaba por las escaleras.

Laurel, a su manera, era como Keaton, de rostro impasible, aunque con sus pelos parados solía denotar la emoción, como si recibiera electricidad. Hardy, no obstante la papada, tenía más expresividad, y también se auxiliaba con los efectos movedizos de su corbata de moñito.

Formaban una pareja despareja que aprovechaba bien, para provocar la risa, los accidentes que causaban a otras personas.

El Gordo y el Flaco aprovecharon además como recurso cómico el vestuario.

Por si los lectores no los recuerdan, daremos aquí algunos títulos de sus películas que pueden proporcionar una idea de la variedad de ropas de estilo que tenían que usar según los sucesivos argumentos, o por así decirlo, los disfraces, pues la naturalidad real habría sido contraproducente.

Dos bobos en Oxford, por cierto, era una estudiantina; Allá en el lejano oeste los hizo cowboys, Marineros de agua dulce repetía el vestuario en Dos pares de mellizos, en tanto que Dos fusileros sin balas los hacía pasar de la acción a la vida regalada pero con riesgo de un palacio oriental.

Además fueron Toreros, Pescadores y Hermanitos del diablo, esta película, en pantomima, llevaba más pretensiones que las precedentes, pues era una versión del drama musical Fra Diavolo.

Surgidos de la promoción del cine ingenuo y gracioso de W. C. Fields, trabajaron más tarde con el director James Horne, pero no a sus órdenes, por una parte, porque eran ingobernables, por otra, a causa de que Laurel y Hardy pretendían bastarse solos, especialmente en el aspecto económico, donde no permitían meter mano a nadie.