La sociedad argentina transita una vez más un ciclo de ascenso de la desigualdad social. Esto significa alta inflación, estancamiento económico y poca creación de buenos empleos. En su magnitud esta crisis está lejos de compararse con otros hitos críticos de nuestro derrotero histórico contemporáneo. Sin embargo, el problema no está en los niveles que expresan los indicadores de pobreza, sino en la acumulación de marginalidades y exclusiones que dejan marcas sociales más profundas.

Si bien este proceso podría revertirse por la acción de la política sobre la economía, nada parece detener un proceso que ha generado y lleva a un nuevo deterioro en materia social, y cuyo origen no está en la reciente pandemia, ni en las políticas fallidas de la última década, aunque ambos procesos agravaron la situación. La acción de la política se expresa no sólo desconectada de los problemas cruciales que enfrenta la sociedad sufriente, sino fundamentalmente impotente para asimilar y hacer propias esas demandas que trascienden la actual crisis.

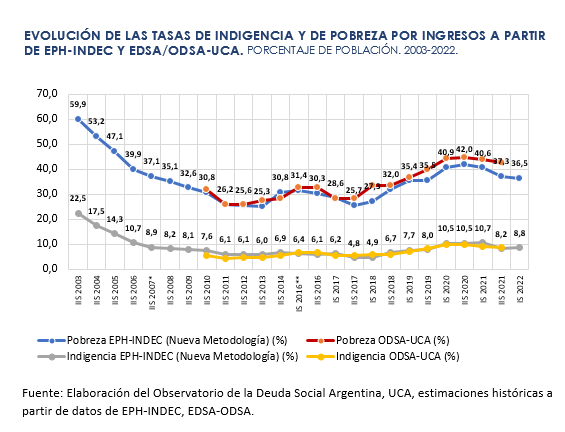

Bajo el escenario postpandemia, la recuperación económica, el aumento de la ocupación, la caída del desempleo y los refuerzos en la asistencia social, dejaron un piso de 36,5 por ciento de población por debajo de la línea de pobreza, incluyendo un 8,8 por ciento de personas en situación de indigencia para el primer semestre del año según las mediciones del Indec. Al mismo tiempo, cabe señalar que detrás de ese nada bajo promedio semestral se esconde un segundo trimestre (abril-junio) con alrededor de 9,4 por ciento de indigencia y de 38,6 por ciento de pobreza, y con tendencia a continuar su ascenso.

Pero las tasas de indigencia y de pobreza son el emergente visible de privaciones sociales muchos más estructurales en materia de vivienda, hábitat, educación, salud, recursos sociales, información, trabajo, etc. Un rápido inventario da cuenta de la profundidad del problema: más del 20 por ciento de la población en situación de inseguridad alimentaria, 9 por ciento experimentando hambre de manera frecuente; 2 de cada 10 hogares no acceden a cuidados de salud pública o privada por razones económicas; 30 por ciento de la población urbana no habita una vivienda digna o carece de servicios públicos sanitarios; 3 de cada 10 jóvenes no terminan el secundario, y otros 3 de esos 10, no manejan capacidades básicas de lectoescritura o matemática; el 47 por ciento de los empleos son irregulares (sin afiliación a la seguridad social), y la mitad de los ocupados ganan menos de una canasta familiar de indigencia; el 35 por ciento de la población vive en hogares sin ninguna vinculación con la seguridad social; y podría seguir. Casi el 50 por ciento de la población padece 2 o más de estas carencias.

La inflación tiene mucho que ver con la dinámica reciente de la pobreza, pero no es este fenómeno, ni la falta de programas de asistencia social, lo que explica la pobre performance de la postpandemia. Tanto la inflación como el aumento de la pobreza son los emergentes de fallas económicas más estructurales. Ha caído la desocupación, ha aumentado el empleo, al mismo tiempo que caen las remuneraciones reales por efecto de una puja distributiva desfavorable a los trabajadores. Pero el problema de fondo sigue siendo la falta de inversión y generación de buenos empleos que oferte a los mercados más bienes y servicios (crecimiento), y a los hogares más ingresos para salir de la pobreza y sortear la crisis (bienestar).

Este vacío está lejos de ser compensado por la puesta en marcha de nuevos programas o sistemas de asignación social, más allá de su externalidad generadora de trabajos precarios en la llamada economía social. Estos mecanismos constituyen un alivio para muchos hogares frente a su creciente penuria, pero de ninguna manera constituyen ni pueden ser enarbolados como efectivos trampolines para salir de la pobreza. En realidad, el empleo de estas herramientas sigue siendo un fiel indicador de la ausencia de políticas transformadoras que reviertan este penoso derrotero.

Con cada crisis, al mismo tiempo que los más pobres se hunden en la pobreza extrema, parte de los sectores medios resienten sus expectativas de progreso. A continuación, con cada burbuja de reactivación -generalmente electorales-, todos mejoran, pero ni unos ni otros logran recuperar el estado anterior. El resultado final de cada ciclo es un mayor desequilibrio macroeconómico, y, por lo tanto, una sociedad estructuralmente más empobrecida y mucho más desigual, con un sistema económico más heterogéneo y mercados laborales más empobrecidos y segmentados.

La economía política subyacente

La sociedad argentina acumula experiencias de políticas públicas fallidas que son responsables de un retroceso histórico inimaginable para nuestros progenitores. Esto ha ocasionado dos generaciones de nuevos pobres y una nueva en gestación. Ni la matriz político-ideológica “mercado-céntrica” ni la matriz “estado-céntrica” –a pesar de sus explícitos propósitos– mostraron ser virtuosas para promover el desarrollo con equidad sustentable.

La desigualdad creciente, como la marginalidad y la pobreza estructural, son el emergente de un modelo productivo socialmente desequilibrado, que no genera un crecimiento sostenible, ingreso de divisas, ni suficiente demanda agregada de empleo hacia el mercado interno para absorber a los “excedentes” de población que genera el modelo económico. Esto, sumado a una inflación persistente, ha generado pérdidas en el bienestar de la población, así como una creciente desigualdad social, traducida en altas tasas de pobreza e indigencia y condiciones de precariedad laboral para los sectores más vulnerables de la sociedad. Los sistemas de seguridad y protección social del histórico Estado de (sub)bienestar no son suficientes para alterar la vigencia de un modelo socioeconómico heterogéneo y desigual, aunque sí brinda alivios socioeconómicos y un relativo control político sobre los excedentes de población y la conflictividad social.

El proceso de concentración del capital que impone la (des)globalización limita las posibilidades de un reflujo en la desigualdad estructural, mucho más si no existen políticas de regulación, captura y trasferencia de excedentes en clave a un mayor desarrollo humano. Ni el crecimiento de los sectores exportadores por sí solos, ni las políticas de asistencia “pro pobres” son suficiente para alterar la vigencia de un modelo de desarrollo heterogéneo y desigual, aunque sí brinda alivios económicos entre los excluidos, así como un relativo control político del conflicto social subyacente. Pero nada que la acción política no pueda modificar, ofreciendo a la sociedad una agenda progresista de transformaciones bajo nuevos y más amplios acuerdos políticos y sociales.

Desafíos presentes para el futuro inmediato

El actual estatus quo es empobrecedor y regresivo. Es imperante definir una agenda progresista de políticas públicas innovadoras que estabilicen la macroeconomía, fomenten la inversión y hagan posible la creación de más y mejores empleos, así como la conformación de nuevos sistemas de seguridad social y regímenes laborales. Son necesarias políticas activas hacia el desarrollo técnico-productivo local, la economía social, el sector informal y el mercado interno, con mayor inversión en conocimiento y tecnología, para dar una salida estratégica e inclusiva a los problemas estructurales a los que se ve expuesta la sociedad argentina.

En este contexto, sin todavía contar con un necesario plan de estabilización, se ponen en agenda una ampliación de los programas asistenciales, o se pone en el centro de la escena a las empresas formadoras de precios. De esta manera se pierden de vista la causalidad de los fenómenos y también las prioridades. Hay al mismo tiempo otras urgencias en materia de educación, salud o hábitat, o empleo para los jóvenes, donde toda inversión de recursos y esfuerzo podría tener mayor impacto en materia de desarrollo humano e integración social.

Por otra parte, más que proyectar un futuro próximo de fuerte ajuste fiscal, cabría acelerar el proceso de inversión, crecimiento y aumento de la oferta de bienes y servicios, tanto exportables como orientados al mercado interno, bajo un tipo de cambio de negociado equilibrio económico-social. El principal desafío continúa siendo poner en marcha un modelo de crecimiento equilibrado en lo sectorial, regional, social y ambiental, con aumentos de productividad general, pero sobre todo en los sectores más rezagados, teniendo como principio -no solo como horizonte sostenible- una mayor equidad redistributiva.

Se aproxima una ventana de oportunidad a través de la posibilidad que tiene nuestro país de producir excedentes en alimentos, minerales y energía, recursos que el mundo demanda de manera creciente, lo cual a su vez requerirá del desarrollo interno de servicios, industrias e innovaciones fundadas en el conocimiento aplicado. Ahora bien, estas ventajas tenderán a diluirse si no se apoyan en acuerdos político-económicos estratégicos en clave a salir de las trampas de la pobreza y de la decadencia con mayor equidad social. La buena noticia es que estamos transitando un fin de ciclo irreversible que hace tan necesario como posible un cambio en el accionar de la política y el papel del Estado.

El desequilibrio sistémico que atraviesa al sistema productivo constituye una ecuación factible de resolución de mediano plazo. El principal problema no es el tipo de cambio, ni las tasas de interés, no es económico, sino político: la ausencia de liderazgo políticos con capacidad de gestión y compromiso patriótico para ordenar soluciones estratégicas de consenso. En otros términos, salir de la degradación actual requiere de una eficiente conjugación de responsabilidad en materia de política económica, alta dosis de racionalidad política y efectivo compromiso de las dirigencias políticas, económicas y sociales con las mayorías y con el futuro de las acalladas próximas generaciones.

* CONICET-Instituto de Investigaciones Gino Germani-UBA / Observatorio de la Deuda Social-UCA