Llegamos a El Cairo cuando todavía debo usar calzones de vieja, capaces de ocultar un cuis entre las piernas.

No te preocupes, Mica, con esas babuchas no podría distinguirse ni el culo de Doña Amira, dijo mamá la tarde en que ayudó a meterme dentro del pantalón en el que cabrían tres yos con holgura. No me preocupaba, me dolía el cuerpo entero; la vida.

Cuando mamá rescató el recuerdo de la vieja, estábamos en una tienda hippie. Pensé que si no moría desangrada en el probador, lo haría intoxicada por el humo de los sahumerios de sándalo. Aborrezco el sándalo casi tanto como al pachulí, pero aborrezco más las tiendas con pretensiones de bohemia, adornos de nácar plástica, versiones mal acabadas de Buda y las Ganeshas. Me asustan las Ganeshas.

No me resistí a entrar, aún estaba débil por la internación. No tenía ganas de discutir con mamá, sobre todo porque le agradecía íntimamente sus labores forenses y las dotes de sabueso para hallar cualquier prueba del delito. Y, como plus, eliminarlas sin rastros: cuadros y estanterías pasteles de las paredes, a las que devolvió el blanco impoluto y las cortinas de esterillas. Quitó hasta los vestigios de las guardas, desapareció los muebles a medida, la alfombra de pelo largo, el sillón del esquinero y los dibujos de la puerta, para montar otra vez mi estudio hasta el mínimo detalle, solo con su memoria sexagenaria y en menos de treinta y seis horas. Además, en los días en que deseé morir en el hospital, fue la única que no censuró la zumba ni las clases de boxeo.

Mamá siempre fue magnífica y no quise ser una hija desagradecida por un simple sahumerio. Menos mal que no lo fui, porque cuando llegamos a El Cairo supe que el viaje fue su idea y que se endeudó para pagarlo. Ella jamás había criticado a Doña Amira, una solterona que en mi infancia parecía ser parte de la decoración de la pileta del club junto con las sombrillas. De diciembre a marzo, la vieja se paseaba agarrándose de las rejas que separaban el agua clorada de la marrón del río, y andaba por el malecón hirviente, deteniéndose de a ratos para contemplar las tablas de windsurf sobre el Paraná, algún biguá, las siluetas de los pescadores. Las flores de gasa pululaban en el gorro de látex amarillo de la vieja y mamá sufría, entre la indignación y la pena, por la cabeza de esa mujer que transpiraba hasta media tarde. Llegábamos al club a las 10 de la mañana y la vieja ya estaba allí; a las 5 de la tarde, se iba. Las amigas de mi madre decían que aquella mujer no tenía a nadie en el mundo y que por eso pasaba el tiempo entre extraños bajo el sol rajante; reían por su empeño en quemar las 150 calorías diarias recomendadas por Gordos Anónimos. Pero mamá no reía, no en mi presencia, excepto una vez que la escuché decir que sus várices parecían el mapa del subte y que caminaba tanto porque no había reposeras que soportaran tanto culo.

Fue Doña Amira que nos habló de la inmensidad del desierto. No de cualquiera, sino del Wadi Rum, que significa Valle de la Luna, donde nació y creció hasta que sus padres abandonaron El Líbano, emigraron a América del Sur y terminaron, después de mucho deambular, en mi ciudad. Mamá y yo oíamos sus historias concentradísimas: ella por respeto, yo porque no quería perder las palabras que se colaban en árabe.

Toda mi vida que le siguió a las temporadas de pileta quise conocer el desierto como Doña Amira y ser madre como mamá. Imagino que quería más lo segundo que lo primero y, por ello, cuando supe que estaba embarazada, olvidé seguir ahorrando para lograr lo segundo y gasté lo que tenía en la cuna, el ajuar, las estanterías pastel, dos cortinas con voladitos, una alfombra de pelo largo y el sillón para amamantar que apretamos en el esquinero. Apenas supimos que sería Pedro y no Adela pinté el cuarto de azul-celeste y pegué guardas con avioncitos verdes. Es un sancoche, protestó mi marido. Necesité tres meses para guardar ropas, juguetes, pañales hasta que cumpliera un año en una cómoda que patiné en turquesa. Sentí tanto orgullo por la decoración que luego mamá hizo desaparecer en un día y medio.

¿Qué hacen con los bebés que nacen muertos?, pregunté a médicos y enfermeras que controlaron hormonas y plaquetas de mi sangre para confirmar que no restaban síntomas de preeclampsia y que la diabetes no se disparaba. Cada vez que repetía la pregunta solo oía silencio de los seres con guardapolvos. Y a mamá hablando del desierto de Doña Amira, de mis planes infantiles de andar descalza por la inmensidad dorada. Ella desempolvaba anécdotas con la misma dedicación que yo atesoré ropa para recién nacido.

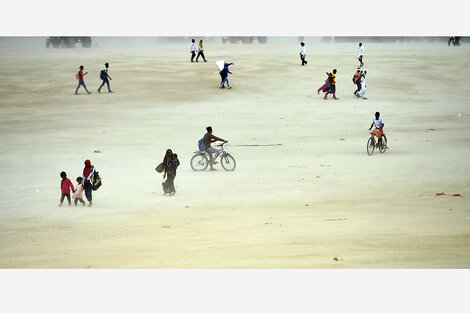

El día que llegamos a El Cairo se cumplen dos semanas desde que parí un muerto. Desde entonces, hay una frase en la que mi madre y mi marido parecen atascados: la vida sigue. Desde Egipto volaremos a El Líbano. Impresiona mirar para los lados y ver arena y más arena fundiéndose con el cielo en el último resquicio que soy capaz de alcanzar. La sensación es igual a la de después de un buen polvo, pero sin el corazón acelerado.

Intento abarcar todo, la nada, y me desbordo. Puedo andar, parar y volver a andar como Doña Amira. Perderme, pero no me muevo, porque advierto que hasta mamá, aunque disimulara, rio de la vieja y porque espero a mi marido: vamos a conocer las pirámides montados en camellos, que huelen igual a la pileta, aunque más ácido. ¿Cuánto tiempo precisa la memoria para esmerilarse como una roca del Sahara? ¿Se vuelven polvo los recuerdos que no tendremos?

Podría sonreír si no fuera porque el cielo es del mismo color del que pinté el cuarto que mamá repintó con blanco inmaculado. Entre los turistas hay un nene en brazos que pierde algo mientras lo acomodan sobre el camello más pequeño. Me apuro para advertirles que se les cayó alguna cosa, corro, me agacho, siento cómo el calzón para ocultar cuises se mueve bajo la babucha y roza los puntos. Recojo el soquete. Veo los avioncitos verdes en ese pedacito de algodón, iguales a las que vería despegar Pedro si hubiera salido vivo de mí, quizás si alguien me hubiese contado dónde carajos van los bebés que nacen muertos.