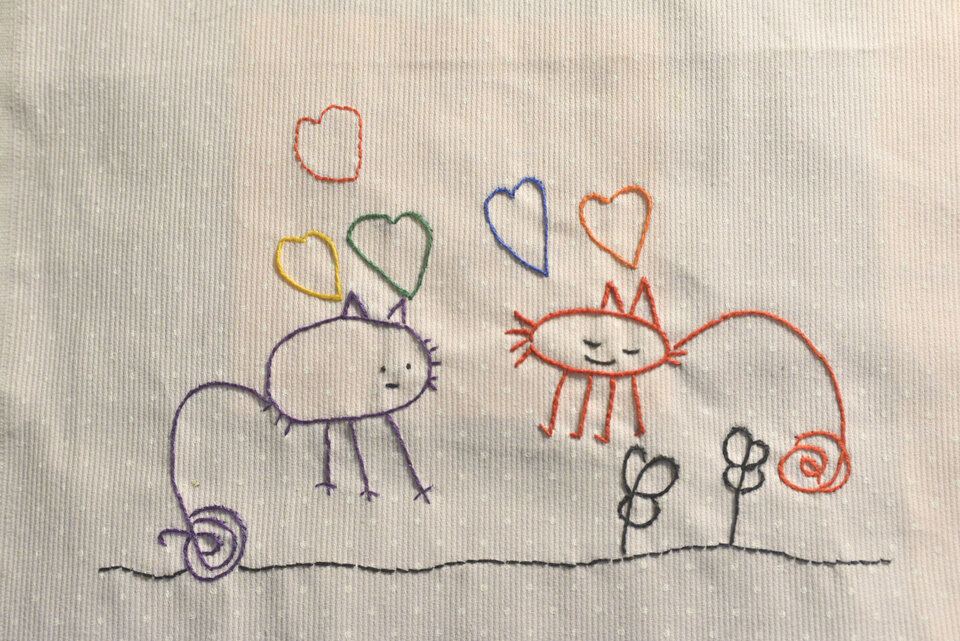

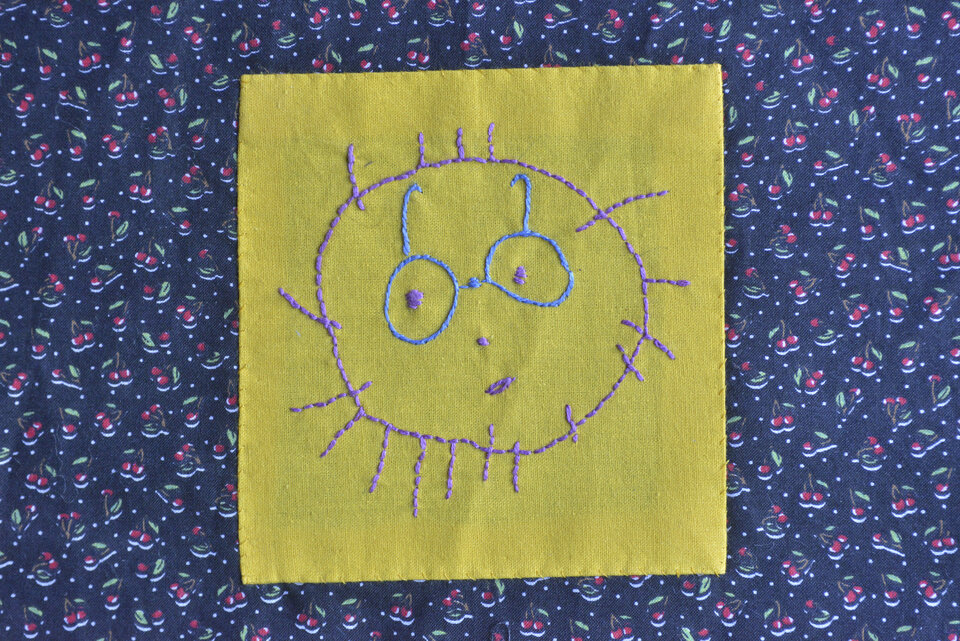

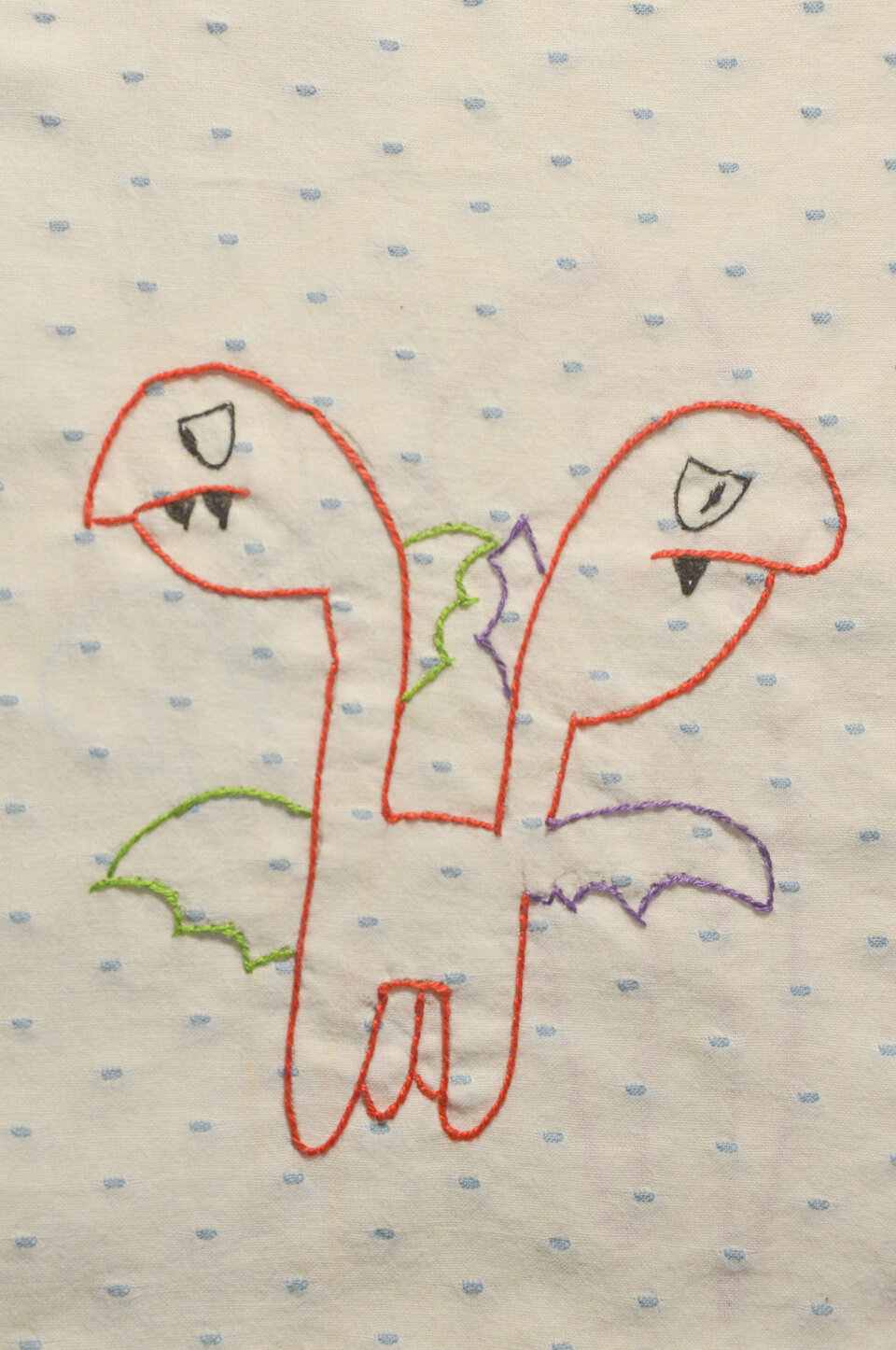

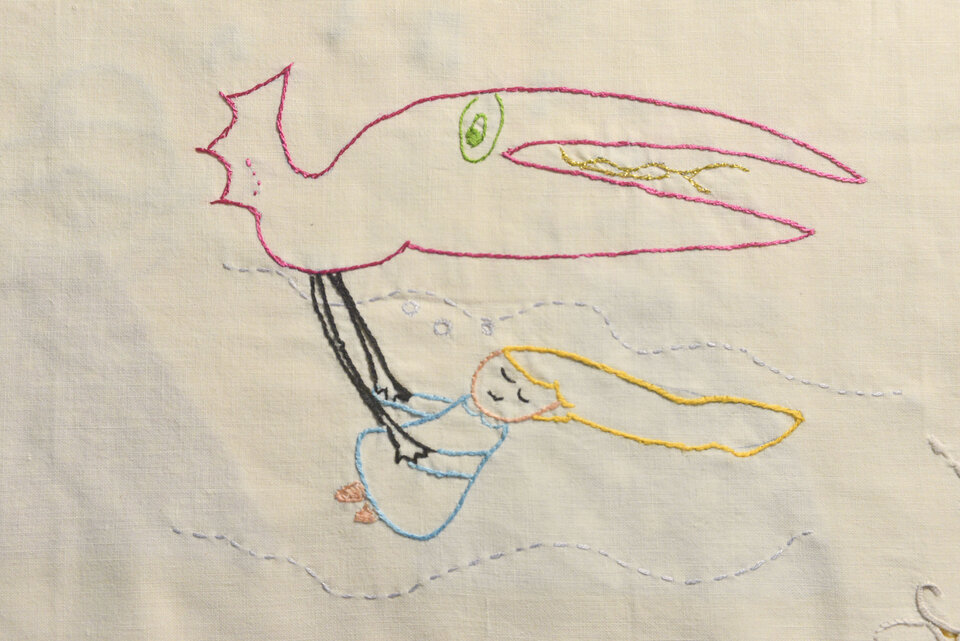

Una pequeña vampira se codea con una araña llorona. El Sol anda tan chicato que necesita gafas. Una princesa taciturna viste una capa tan larga que se sale de plano. Micifuces en pocos trazos se declaran amor apasionado. Y un monstruo alado -imponente, con dos cabezas- parece pronto a mandarse una diablura… Apenas algunos de los tantos personajes maravillosos que la delicada artesana Laura Palacios borda sobre telas elegidas no precisamente al azar, donde desliza primores que no son enteramente de su autoría, ya que tiene a dos pequeñas artistas espontáneas como aliadas. Porque, aun cuando suyos son los puntos de tan finos entramados, las figuras son creaciones de sus nietas, Rosa y Lulú, “hechas cuando eran muy chiquitas, en lápiz y en birome”, en palabras de la también psicóloga y escritora, que se impuso “la lógica y la ética de no modificarles absolutamente nada, salvo algún detalle de color”, muy respetuosa de apenas transcribir cabalmente los deliciosos dibujos de las chicuelas, que hoy día cuentan con 13 y 7 años.

Con vistas a una posible muestra en un futuro cercano, Palacios exhibe en exclusiva su encantador gabinete de curiosidades ilustrado y bordado a Las12, sitio donde no faltan ni sirenas ni jabalíes de jopo elevado: parte de una notable serie que suscribe a un arte de larga tradición femenina que históricamente ha sido subestimado, injustamente tachado de menor precisamente por su estrecha ligazón con un cultura que se volvió propia de las mujeres.

El cofrecillo del bordado

Autora de libros imperdibles como Hadas, una historia natural, Provincia de Buenos Aires y El bolero. Canto a la felicidad clandestina, Palacios empezó este proyecto ni bien arrancó el confinamiento, cuando la pandemia recién asomaba. “Por obvias razones, no veía a Rosa y a Lulú pero -a través de mi hija Lola (n.d.R: Lola Goldstein, descollante ceramista, ilustradora y acuarelista), su mamá- nos mandábamos encomiendas. Yo enviaba galletitas y dulces caseros; ellas, dibujos con dedicatoria”, memora sobre la génesis de un trabajo entrañable que, de algún modo, la mantuvo cerca de las chicas en el momento más arduo del 2020. Período que, según confiesa, no la afectó en demasía ya que encontró amparo en tomar el bastidor, trozos de tela, hilos de colores, enhebrar la aguja y reflejar, a su manera, las obras de sus nietas.

“Para Rosa, la mayor, el dibujo es como la respiración: es lo primero que hace cuando se despierta, antes del desayuno. No esconde sus bocetos, pero tampoco los anda mostrando; es parte de su mundo privado. Recuerdo que, cuando ella tenía 5 años, me dijo: ‘Abuela, no sé qué me pasa. Si dibujo a alguien enojado, yo pongo cara de enojada; si dibujo a alguien contento, sonrío’. Y me pareció asombroso hasta qué punto se involucraba, que para ella no fuera un mero gesto decorativo. Aparte, como psicóloga con experiencia en tratar infancias, te digo: el dibujo de los chicos nunca miente, te saca una radiografía de lo que sienten o piensan, con más precisión de lo que ellos, o sus padres, puedan contarte. Fijate que una noche hace años, cuando Lulú tenía 3 años, estaba con mucho miedo y se puso a dibujar una luna roja que tuvo, para ella, una función exorcizante”, señala Palacios, asimismo miembro adherente de la Asociación Psicoanalítica Argentina.

Retomando los hilos de su proyecto, con orígenes en marzo/abril 2020, dice la abuela bordadora: “Mientras persistía esa nebulosa en relación al afuera, yo me metía en este cofrecillo que es el bordado, donde el mundo exterior de alguna manera se desvanece. Es como un flotar benigno”. Laura valora especialmente hasta qué punto esta expresión intimista permite “entrar en un mundo otro”. Sensación que, a su entender, se hace patente viendo obras maestras como La encajera (1669), de Johannes Vermeer, donde -en su fascinación por capturar escenas ordinarias, domésticas, de la esfera femenina- el maestro holandés pinta a una joven concentrada, en plena tarea. “Bordando una se vuelve liviana, como un hada que habita el silencio. Una entra en contacto con las facetas menos problemáticas de sí misma”, agrega Palacios que, a la vez, en esta labor sintoniza con sus raíces…

Herencia de la yaya

O más bien, con su yaya Sara Echarri, esposa de Tomás García, “español que vino a la Argentina con solo 12 años, tras quedar huérfano de madre, y cuando tuvo suficiente edad, fue uno de los fundadores de un pueblito de provincia de Buenos Aires llamado Oriente, a unos 30 kilómetros del balneario Reta, entre Bahía Blanca y Tres Arroyos”, ubica en tiempo y espacio LP que, durante su niñez, pasaba las vacaciones en casa de sus abuelos, chocha de la vida por jugar con telas, máquinas, bobinas de madera… (Justamente en esos años tempranos se inspiró para recrear un universo pueblerino de los años 50s en el muy recomendable libro de relatos Provincia de Buenos Aires, de 2005, escrito con su característica frescura y picardía, que mereció una entrevista en Las12 en el año de su publicación).

“Mi abuelo tenía un negocio, vendía hilos. Mi abuela, avezada modista, instaló su taller al lado, allí preparaba vestidos para ocasiones importantes: la comunión, el casamiento, la viudez… Y el más escotado, para enganchar al segundo marido”, dice risueña. Cuenta que Sara además daba clases a las chicas del pueblo “que iban a aprender a coser para hacerse el ajuar”. “Para ella era muy importante su diploma como profesora en Corte y Confección del Sistema Mendía. Era muy didáctica, dueña de una paciencia infinita”, recuerda con palpable emoción Palacios, y pronto revela que aún conserva cantidad de objetos suyos; entre ellos, cantidad de botones, “y un hilo de oro que usé en algunos detalles de mis últimos bordados, reuniendo así a mis nietas con su tatarabuela”.

Sobre todas las cosas, Sara legó a Laura las herramientas básicas con las que hoy crea sus obras textiles: los puntos cruz, atrás y yerba. También cierta debilidad por determinadas “musas afrancesas”, como le gusta llamar al hilo mouliné de seis hebras, la sédaline bien finita, las madejas multicolores del perlé…

La textura de lo usado

Vale decir que, al momento de la confección, Palacios prefiere telas vividas, y no únicamente porque traigan historias a cuestas. “Cuanto más usadas, es más fácil trabajarlas; a una tela nueva por ahí tengo que ponerla en vinagre o lavarla para que se ablande”, revela (algunos de) sus trucos la ávida coleccionista de géneros, que mantiene a resguardo retazos de distintos momentos ligados a seres queridos…

“Cuando nació Rosa, le obsequié una mantita donde bordé figuras de casas: desde una cabaña rústica hasta el castillo de una bruja al borde de un risco, con el mar encrespado. La particularidad en esa ocasión fue haber utilizado fragmentos de prendas de la familia”, rememora la terapeuta que tiene un cajón especial del ropero consagrado a sus “joyas”: trozos de una pollera de su abuela, de la corbata de su hijo, de una falda de su suegra… También saca provecho de piezas un tanto más extravagantes, con menos carga emotiva -léase, los calzoncillos del difunto marido de una amiga-. “Son de un poplín tan bueno, tan perfecto, con su rayado celeste y blanco tenue, para que las figuras bordadas se distingan, que le rogué que me los donara”, se desternilla esta dama creativamente recicladora, capaz de encontrar tesoros en los lugares más insólitos.

De hecho, es tal la devoción de Palacios por atesorar que todavía recuerda la primera vez que compró telas: fue en Nueva York, en una tienda paquetísima donde vendían las exclusivas Liberty londinenses, sinónimo de distinción y buen gusto. “El vendedor tenía una cara de tujes impresionante, y casi me ahorca cuando le pedí un cuarto metro de ocho telas distintas. Algunas las usé en esta última serie; son de súper calidad, del algodón más fino”.

La escritura como bordado

Por cierto, a cuento del tema convocante, comparte Palacios una frase poética que leyó muchos años atrás, y la acompaña desde entonces: “Bordar es afianzar, a base de puntadas, una idea de la belleza”. La firma Tununa Mercado en su libro Canon de alcoba, que marcó indeleblemente a LP porque, a su decir, “era la primera vez que alguien ponía en palabras tan claras lo que yo intuía: que la escritura es como un bordado, y la labor es como un texto. En esa obra, ella va subrayando semejanzas, advirtiendo en ambos -el escribir y el bordar- el acto de poblar una superficie. La hebra atraviesa un vacío y se adentra en un blanco que, pertinaz, habrá de colmar, señala esta autora maravillosa, entendiendo que pasar el hilo es mucho más que un primer movimiento: es el inicio de una producción, como también lo son las palabras inaugurales de una línea, cuando una idea ‘pincha’ el primer renglón”.

Agujas, hilos y vínculos

Queda decir que, aún cuando en siglos pasados, se trataba de una manualidad impuesta, no hay mal que por bien no venga, tal cual manifiesta la periodista española Teresa Vaquerizo en un artículo para El País. Allí retoma el ensayo La puntada subversiva (1984), de Rozsika Parker, para hablar de cómo el bordado acabó funcionando como una manera “de evasión con el que se desarrollaba la creatividad y se creaban vínculos con otras mujeres, ya que era quizás el único momento en el que podían reunirse y tener un espacio para ellas mismas”. “En círculos de más categoría social, el tiempo que se dedicaba a bordar se aprovechaba además para la reflexión, ya que solía incluir lecturas en voz alta. Y llegó el día en que las sufragistas, pioneras en tantas cosas, también bordaron, pero esta vez banderas y estandartes con consignas pidiendo el voto femenino”, prosigue Vaquerizo, quien menta además los tantos beneficios comprobados de tomar hilo y aguja: liberar la imaginación, bajar el estrés, aportar a la claridad mental, incluso levantar la autoestima… Sin olvidar que viene como anillo al dedo para subvertir la domesticidad honrando la herencia de antepasadas, tal como lo hiciera la genia de Judy Chicago en su legendaria obra Dinner Party. Para agujas cargadas, unas cuantas, incluidas las de Louise Bourgeois y Tracey Emin, por citar grandes de la historia reciente del arte.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/guadalupe-treibel.png?itok=eYqp3dET)