Formas de hacerse la osa

“Por décadas, la artista circense Maxy Niedermeyer recorrió el mundo con sus espectáculos itinerantes; las carpas se abarrotaban de público durante sus presentaciones con osos, leones y tigres. Pero su carrera llegó a un abrupto fin en 2014, cuando la legislación europea prohibió las actuaciones con animales salvajes”, cuenta el fotógrafo holandés Loek Buter, revelando qué ha sido de esta mujer nacida en Alemania en 1941: “Se fue a Países Bajos, donde sus criaturas podían ser atendidas por una fundación protectora. Pero el vínculo con Natascha era tan estrecho que le resultó imposible separarse de ella”. Natascha es una osa parda que, tras recibir el visto bueno de autoridades locales, Maxy siguió cuidando: la conocía desde cachorra, cuando debía alimentarla con biberón. Desde entonces se volvieron inseparables, entrenando y recorriendo juntas lugares como Israel, Túnez, Azerbaiyán, larguísimo el etcétera. “Lo que solía ser aplaudido en carpas de circo hace cincuenta años, hoy en día es considerado un sufrimiento animal inaceptable. Maxy dice que siempre ha cuidado bien de sus animales, mostrando que también son criaturas amorosas que no deben mantenerse a distancia”, ofrece Buter, marcando un notable contraste entre lo que solía pensarse antes y lo que se entiende ahora. De hecho, intrigado con la postal con la que se topó un día –¡una osa en el pólder holandés!–, pidió permiso a doña Niedermeyer para retratarlas. La serie, una colección conmovedora de fotografías que ha recibido múltiples premios y ha sido exhibida en cantidad de galerías, reflexiona sobre nociones cambiantes: la relación del ser humano con la naturaleza y otras especies, la nostalgia, el cuidado, la compasión, también la decadencia (de los viejos espectáculos de circo, antaño tan convocantes). Por más discutido que hoy sea el vínculo, Buter presenta una estampa empática de una jubilada Maxy, que acicala y alimenta con mimo y ternura a su osa, cuando no pasan el rato, dan simples paseos.

Hablar sin parar

No hablarán con toda la onda como Crush, la tortuga marina hippie de Buscando a Nemo, pero sí que lo hacen. Como pueden, pero lo hacen. Según un estudio publicado en la revista online Nature Comunications, las tortugas –aunque nunca fueron consideradas como las más habladoras del universo animal– tienen cosas que decir. Sólo hay que escucharlas. Eso fue lo que hizo Gabriel Jorgevich-Cohen, un investigador de la universidad de Zurich, que grabó medio centenar de especies diferentes de tortugas, inspirado por un estudio realizado en el Amazonas en 2014, que señalaba que las arrau, una raza de gigantes tortugas sudamericanas de río, se comunicaban verbalmente, llamando a sus crías. Interesado en investigar especies que generalmente son consideradas no-verbales, Jorgevich-Cohen hizo una lista de toda clase de tortugas, y grabó a cada una de ellas durante al menos 24 horas. “No esperaba escuchar nada”, le confesó a la CNN. Pero lo que descubrió fue que incluso las tortugas hacen toda clase de ruidos: ronronean, eructan, gruñen. “Algunas tienen pocas variedades de sonidos, pero esas son las que no paran: hablan, y hablan, y hablan”, se explayó el investigador, cuyo estudio ha sido celebrado por sus pares, que sin embargo se preocuparon en aclarar que se trata apenas de un trabajo preliminar. Su colega John Wiens, profesor de biología evolucionaria de la Universidad de Arizona, celebró que se hayan descubierto muchos más sonidos de los que se esperaban en esas especies. “Ahora hay que investigar más para constatar que sirvan para algún tipo de comunicación”, calculó Wiens. O como diría Crush, el tortugón animado de Pixar: “A seguir rockeándola”.

Lo pensaron dos veces

Finalmente Bob Dylan tuvo que aceptar que la edición limitada de su último libro que su editorial vendió a sus fans al módico precio de 600 dólares sólo por estar firmada de su puño y letra... ¡no estaba firmada! O al menos no lo estaba de su puño y letra, sino por un aparato llamado autopen, con una larga historia detrás. El site Politico, por ejemplo, da cuenta que se cree que Harry Truman fue el primero de los presidentes de Estados Unidos en usarlo regularmente, comenzando una larga y disputada costumbre presidencial. Señala el site que incluso hay un libro íntegramente dedicado al uso del autopen: The Robot That Helped to Make a President (El robot que ayudó a crear un presidente, o sea), editado en 1965, dedicado a las firmas de John F. Kennedy. Entre las recomendaciones que se pueden encontrar en las redes para descubrir tal artilugio figuran fijarse si la presión de escritura es uniforme (algo que no sucede con una verdadera firma), si hay puntos al comienzo y al final de cada trazo (por la presión del brazo de la máquina) y también comparar con otras firmas de la misma época, ya que si son idénticas seguramente se hicieron mecánicamente. Eso fue lo que hicieron los fans esquilmados, que se quejaron en las redes y recibieron primero la confirmacion de la firma auténtica por parte de la editorial, pero enseguida Bob Dylan hizo lo que no suele hacer: aceptar la avivada y, acto seguido, disculparse. Algo que nunca hizo, por ejemplo, cuando le señalaron que partes de su discurso de aceptación del Nobel podía haber sido levantado de internet. Lo cierto es que los que compraron entonces recibieron su dinero de vuelta, pidiéndoles que conservasen su ejemplar sin costo. Y con la firma automática, que por la publicidad del chasco seguramente con el tiempo valdrá lo mismo –o más– que si hubiese sido verdadera.

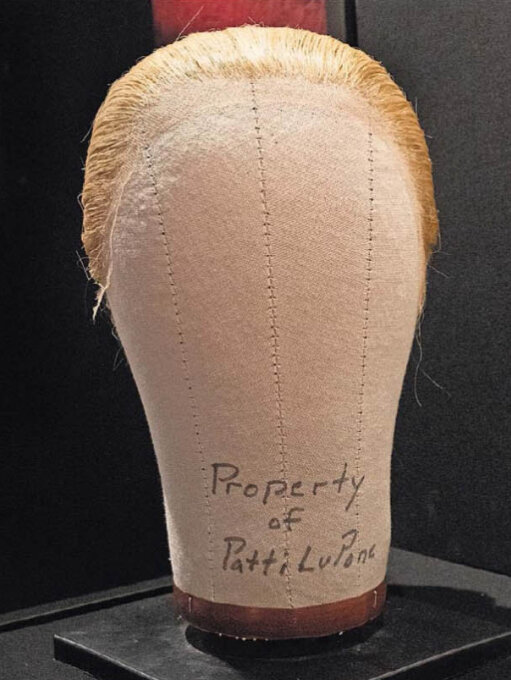

La peluca que importa

Tal como lo resume el New York Times, cuando un show de Broadway baja la cortina definitivamente, el destino del vestuario, los objetos y la escenografía suele ser... la basura. “Eventualmente, con el paso del tiempo, alguien deja de pagar el alquiler del depósito donde se guardaron, y terminan apilados en algún container en la calle”, le explicó al periódico Julie Boardman, que intenta que, como en el popular chiste sobre dejar las drogas (“déjenlas en mi casa”), el destino de todos esos elementos teatrales sea otro. Boardman es una de los fundadores del flamante Museo de Broadway, que abrió el mes pasado en un edificio de cuatros pisos cerca de Times Square. Con una inauguración originalmente planeada para 2020, pero obviamente postergada por la pandemia, finalmente sus responsables ya están listos para cobrar los entre 39 y 49 dólares que cuesta la entrada (un porcentaje se destina a una organización de Broadway contra el SIDA) para poder pasearse entre los mas de mil objetos que están exhibidos, prestamos personales de artistas, creadores y productores, y también de organizaciones diversas. Esta semana el matutino neoyorkino eligió contar la historia de diez de esos objetos, de obras que hicieron historia como Annie, Hair o West Side Story. Dentro de esa selección incluyeron, como no podía ser de otra manera, un objeto especial de Evita, la obra de Andrew Lloyd Weber y Tim Rice, cuya edición discográfica es de 1976, se estrenó en el West End de Nueva York dos años después y finalmente llegó a Broadway en 1979. Se trata de la peluca rubia que usó su protagonista, Patty LuPone, obra del especialista Paul Huntley, que posiblemente sea la que se usó el día del estreno. No hay muchas pelucas en el museo, ya que son objetos muy caros, que se arman y desarman para volver a usar una y otra vez. Pero la extraordinaria peluca de Evita fue un regalo de Huntley a LuPone, que la conserva desde entonces. “Es difícil de creer que haya alfileres, una gorra y todo el pelo original de la actriz debajo de esa peluca”, se admiró Michael McDonald, curador de vestuario del flamante Museo, señalando una foto de LuPone luciendo en escena esos más de cien mil cabellos reunidos con maestría para representar el rodete rubio más famoso del teatro de Broadway y aledaños.