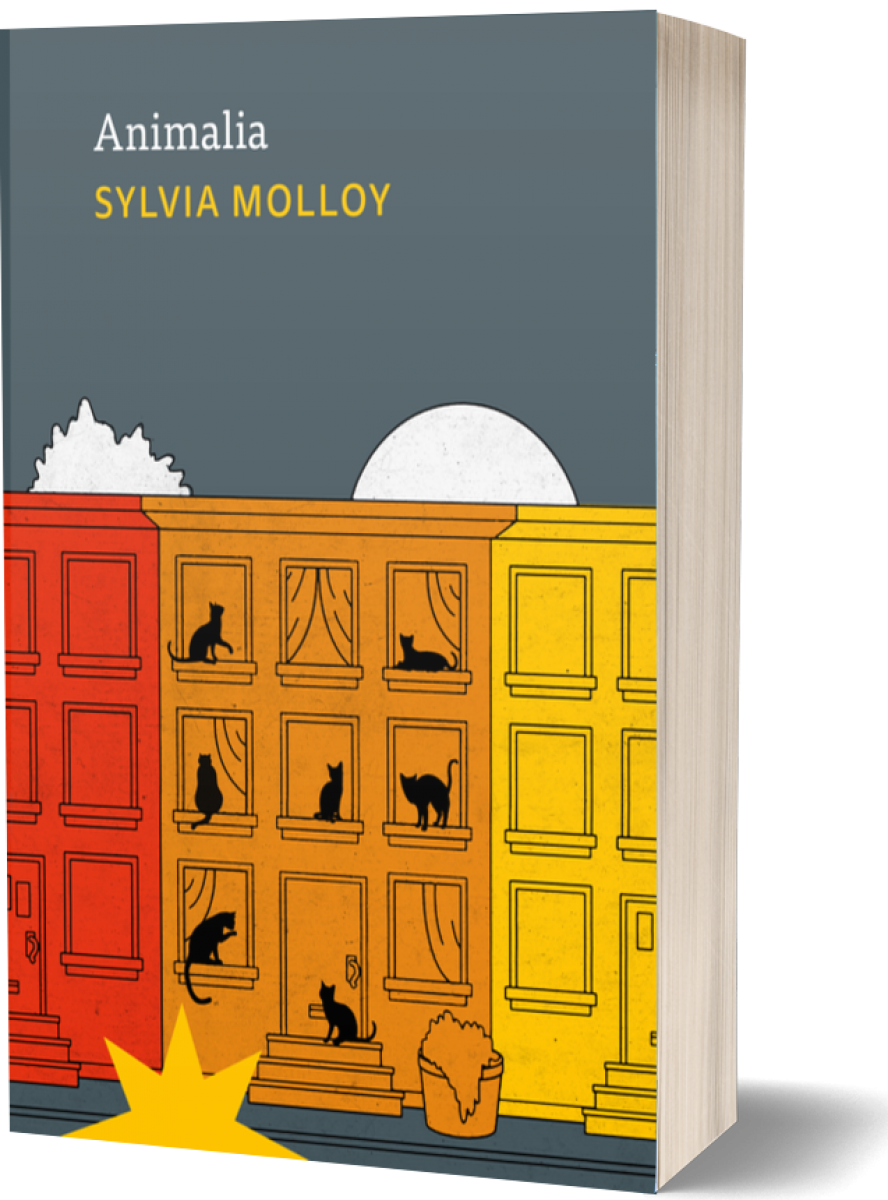

“Los animales saben”, plantea Sylvia Molloy (1938-2022) en uno de los textos de su libro póstumo. La escritora, pionera en tratar los temas de la cultura LGBTTIQ+, no pudo tener perros ni gatos cuando era chica, a pesar de la buena disposición paterna. En la casa en la que se crio había muchos teros en el jardín. De niña observaba un hábito cruel perpetuado por la madre: cortarle las alas a esa pequeña ave zancuda para que no se fuera a juntar con las bandadas de teros que cada tanto pasaban volando y cuyos graznidos ella escuchaba desde su cuarto. El día en que desapareció el último tero, prefirió creer que su madre se olvidó de cortarle el ala y que por fin consiguió escaparse; imaginó un final de liberación y revancha por el maltrato. En Animalia (Eterna Cadencia), Molloy vuelve a despertar el sentido del asombro en torno a la convivencia con los animales a través de un puñado de relatos autobiográficos en los que aparecen escarabajos, gusanos de seda, perros, patos, gallinas y, especialmente, muchos gatos. Charlie, uno de los perros, un día que lo dejaron solo se comió (¿de rabia?) medio volumen de las memorias de Lucio Mansilla.

A Molloy le gustaba jugar con insectos, con los llamados bichos cascarudos o escarabajos rinocerontes. Los recogía del jardín, los ponía en fila, los ordenaba por tamaño, les cantaba una marcha que ella inventaba, los retaba si se salían de la fila y les acariciaba el cuernito, hasta que sus padres le dijeron que los bichos eran “asquerosos” y que tenía que jugar con sus juguetes. Después crio gusanos de seda y se maravilló al verlos tejer sus capullos, tuvo un pato y un perro. La autora de la novela En breve cárcel (1981), en la que narra el amor entre dos mujeres, reconoce que le costó asumir su necesidad de vivir con animales y que tuvo que pasar por dos países, Francia primero, donde estudió a principios de los años '60, y luego Estados Unidos, donde vivió desde 1968, para darse cuenta de que “para ser uno mismo es siempre mejor estar con otro, sobre todo si el otro pertenece a una especie distinta; es decir, si es totalmente no uno”.

Una majestuosa gata gris irrumpió en el patio de la casa de Molloy, en Long Island (Nueva York), en busca de comida. La escritora la describe como “arrogante”, en uno de los textos del libro, y agrega que “caminaba con la cabeza erguida como Maria Callas cuando entraba en escena”. Luego apareció el hijo de esa gata, al que le pusieron Mickey; un gato desconfiando y distante, que no se acercaba a otros felinos ni a los humanos y no se dejaba tocar. El día en que ella y Emily Geiger, pareja de Molloy a la que está dedicado Animalia, adoptaron a una perra llamada Lola, Mickey la reconoció como madre y empezaron a dormir juntos en un sillón entrelazados. Cuando la perra murió, el gato la buscó por toda la casa y en señal de protesta orinaba donde no correspondía, por ejemplo en el escritorio de la autora de notables novelas como El común olvido y Desarticulaciones, y el libro de relatos Varia imaginación. Mickey empezó a pedir caricias humanas. Las dos intuían que algo andaba mal. El veterinario comprobó que le fallaban los riñones. No respondió al tratamiento y hubo que sacrificarlo. “No me olvido de la última noche antes de llevarlo a la clínica. Se instaló en la cama junto a mí, empezó a revolcarse como quien pide cariño, como lo hacía con Lola. Se dejó mimar y pude acariciarlo como nunca lo había hecho. Pensé: se está despidiendo. Al día siguiente fuimos a la clínica. Al volver lo enterramos junto a Lola. Todo esto en plena pandemia”, resume la escritora esa despedida.

El habla humana forma parte de una conversación más amplia. Molloy lo sabía y en pandemia decidió no darle la espalda a los seres que la rodeaban. Por eso en uno de los textos de Animalia afirma que “los animales saben”. Durante el encierro, la escritora, que estaba enferma de cáncer, comprendió que nuestro discurso se vuelve monótono cuando nos hablamos a nosotros mismos y perdemos la conexión con los otros seres que están presentes en nuestro mundo. La sensación de dislocamiento era compartida por la escritora y su perra en una caminata. “La perra tira, como siempre curiosa. Va de un lado para otro, no se detiene a hacer pis, que es la razón por la cual salimos, y cuando por fin se hinca como para mear ve un conejo y tira para otro lado. Me impaciento, la reto, le digo que no se distraiga, mirá quien habla, parece decirme. Después pienso que no importa que no mee, no fue esa la razón del paseo, salimos porque estábamos aburridas las dos y no queríamos pensar”.

Pearl, Ruby y Goldie fueron las primeras tres gallinas adultas que tuvo. “Lo pasaban bien, parecían esas señoras jubiladas que se van a vivir a Miami, se mojan solo los pies en el mar y se pasan el día chismeando y jugando a la canasta”, describe con mucho sentido del humor a esas gallinas, a las que se fueron sumando otras con nombres o sobrenombres de mujeres de presidentes (Eleonor, Jackie, Ladybird, Evita) o de deportistas gay (Martina Navratilova, Renée Richards, Billie Jean King) porque “ejemplarmente desafiaban lo binario”, aclara Molloy, autora de los libros de ensayos Las letras de Borges, Acto de presencia y Poses de fin de siglo. El gallinero se amplió con tres pollitas de una raza extraña proveniente de Polonia, apenas más grandes que una gaviota, que les regalaron de un vivero. Como en lugar de la cresta tenían un pelucón rubio platinado con un flequillo que les caía sobre los ojos, las llamaron Warhola (el apellido original de Andy Warhol) y, a veces, las Warholitas.

Hay un capítulo del libro, “Tapujos”, que es un homenaje a Carlos Monsiváis, el escritor mexicano que amaba tanto a los gatos que llegó a tener más de veinte en su casa. Molloy recuerda algunos nombres de los gatos de Monsiváis como Miau Tse Tung, Catzinger, Miss Antropía y Rosa Luz Emburgo, entre otros. La escritora que se desempeñó como catedrática de literatura latinoamericana y comparada en las universidades de Princeton, Yale y Nueva York, concluye Animalia con un texto conmovedor, titulado “Réquiem”, en donde revela que “nuestros animales muertos”, la primera generación, están enterrados al fondo de la casa de Long Island, debajo de un olmo, con piedras recogidas en la playa a manera de lápidas. Cuando ese cementerio se llenó, la segunda generación de animales muertos empezó a ser enterrada debajo de otro olmo. “No dejaremos instrucciones para que entierren nuestras cenizas en ninguno de ellos, sería complicado explicar dónde están ya que la maleza lo ha invadido todo. Pero igual estaremos con ellos”.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2021-01/silvina-friera.png?itok=e3Gtgvag)