Apenas la pelota impulsada por el pibe Montiel sacudió la red del atónito Lloris, ese pensamiento –como tantas otras veces– se hizo presente: “Le escribo a Marcelo”.

“Le escribo a Marcelo” no suele funcionar como lo que parece, un presente del indicativo. El verdadero significado de la expresión a veces implica un futuro (“le voy a escribir a Marcelo”) o un imperativo (“le tengo que escribir a Marcelo”) o un juicio de valor (“esto se merece que le escriba a Marcelo”).

Así ha sido muchas veces, durante muchísimos años. En un pasado muy remoto, lo que yo podía escribirle a Marcelo eran músicas para sus poemas/ letras, un momento epifánico de la adolescencia durante el cual creíamos sinceramente que la estética barroca e irrespetuosa de nuestras canciones debería producir un efecto explosivo sobre el mundo. De ahí salieron “Cacho Betún”, la única que logró cierta trascendencia, ya que fue grabada por el Quinteto Tiempo; “Algo va a suceder”, que llegamos a cantar algunas veces con Zupay; “Vamos Alicia”, vals injustamente perdido, que le dedicamos a una novia (de él), y varias otras que se conservan en papeles amarilleados y amorosamente puestos a descansar, en el fondo de cajas que muy esporádicamente salen a la luz.

Había, en esas composiciones, una búsqueda formal basada principalmente en un par de dogmas -salvando las distancias, casi tan dogmáticas como las de los dogmáticos cineastas neerlandeses de comienzos de este siglo-. Se evitaba el recorrido por sucesiones armónicas que respondieran a la lógica del sistema tonal; se alteraba la regularidad en el metro de los versos, etcétera. El resultado era bastante feliz a pesar de las premisas dogmáticas porque Marcelo y yo teníamos – hay que decirlo – algo del don necesario para generar bellos artefactos.

En la habitación de servicio del departamento familiar en la calle Paraná, mudada ahora como guarida adolescente, se pergeñaron proyectos y se consumieron horas ociosas por el mero gusto de la mutua compañía. Allí resonaron entre risas los neologismos inspirados en las antojadizas expresiones lingüísticas de nuestras abuelas (¿sefaradí?, la de Marcelo, polaca de Polonia la mía), dejando constancia de que Marcelo sería, en el futuro, escriba “como los hermanos Karamazov”. Alguna vez, jugando yo de local en la terraza del departamento de la calle Neuquén donde también el cuchitril originalmente destinado a “habitación de servicio” había tornado en refugio de adolescencia, una nota garrapateada por la abuela Ana que decía “Pagalo l’gas” debía entenderse como “Cuando se vayan, apagá el gas”. “Pagalo l´gas” perduró, en la vida de la burbuja que compartimos con el correr de los años, como contraseña, guiño, amoroso chiste.

A mí, escribir (palabras, textos) me gustaba casi tanto como componer música. Así que, gustoso y halagado, acepté la invitación de Marcelo de concurrir al Taller Literario “Aníbal Ponce” (en años posteriores, Taller Literario Mario Jorge de Lellis), que coordinaba un hombre de mirada celeste verdoso y mejillas coloradas: el sapiente José Murillo. Llevábamos nuestros cuentos y poemas y, ciertamente, se escuchaban bellas composiciones. Había allí un poeta melancólico de mirada y tono franceses; una pareja de poetas que siguieron siéndolo (pareja y poetas) hasta donde ha durado la vida de cada cual; otro poeta con brillo travieso en la pupila y bigotes amanubriados que se malogró en pos de una carrera profesional como crítico de la sección de espectáculos de un muy cuestionado diario; y Marcelo y yo y algunos más. Con un par de premisas principales: reír y hacer la revolución (en el ideario de Murillo, escribir para hacer la revolución). Una noche, invitado por el poeta melancólico y seguramente reclutado en la región de la avenida Corrientes donde convivían bares, librerías y buscas, se sumó al Taller un muchacho de aspecto levemente suburbano, ropas de polyester y modos asimilables a cierta picaresca de tradición arábica: una combinación de sabiduría profunda con sagacidad silvestre.

Pocos años después, el sagaz que llamábamos “Turco” publicó un libro de título irónico: Los comunistas se comen a los niños. A la especie de presentación, organizada en un entrepiso, adherimos jocundos, quienes integrábamos el taller. Compartiendo la parte artístico-musical de la velada, yo canté el “Gato del Gheto” (letra de Marcelo, música mía) y compartí el escenario con un talentoso colega que comenzaba a destacar entre sus pares: Alejandro Dolina. Él interpretó la chacarera “La rápida” y un delicioso valse: “El fantasma de Belgrano”. Con el tiempo, el prometedor escriba villadominiquense giró su enunciación conceptual sin necesidad de modificar el título de su escrito y se dedicó a pregonar que, efectivamente, los comunistas se comen a los niños, mientras disfrutaba los favores y transferencias de su paisano, el Presidente de la Nación.

Otra cosa que fue alimentando esa burbuja de intimidad, en la que Marcelo y yo podíamos encontrarnos sin tanta necesidad de actualizar estados, es el fútbol. Años siguiendo la campaña de Riverpléi, de local y de visitante (pero más de local), compartiendo episodios como la matanza de la puerta 12 (1968), la rotura del invicto del Rácing de José (1966); el fin del invicto de la valla de Amadeo (cancha de Vélez, 1968), la vuelta olímpica con los pibes (cancha de Vélez, 1975). Siglos de sufrimiento riverplatense estoicamente atravesados, lo que generó un humus inextinguible. Lo del campeonato logrado después de 17 interminables temporadas fue lo último antes de su partida a Barcelona.

Desde entonces, nuestros encuentros en persona empezaron a ser esporádicos, pero los escritos, frecuentes. Cada uno de nosotros empezó bastante temprano a fructificar en su devenir artístico. Yo, dirigiendo e integrando conjuntos vocales, aprendiendo en la práctica el arte de la composición a voces; Marcelo juntando sus primeros cuentos en colecciones que consiguió editar (Lo que queda y Los pájaros también se comen) y, ya instalado en Europa, saliendo al mundo editorial con El país de la dama eléctrica. Marcelo escribía con mucha consistencia e idoneidad textos que yo no conseguía que me despertasen mucho interés. Consecuente con una especie de compromiso interno, procedía a comprarme puntualmente cada novedad publicada por él. Y a leerla. Y a alegrarme cuando, en el cruce casual con un transeúnte, advertía en su sobaco un ejemplar de algún título de mi amigo.

Y fueron llegando: Insomnio, El sitio de Kelany, El oído absoluto, El testamento de O´Jaral. Cada uno fue empujando su sitio en mi (bastante reducida) biblioteca.

Durante los veinte años de su exilio, sucedieron esporádicos viajes de Marcelo a Buenos Aires. Eran un festival de citas frustradas, el acoso de enfermedades familiares, su necesidad cada vez mayor de mantenerse alejado de sus referencias de la juventud. Atormentamientos, urgencias, imposibilidad. Más de uno se ofendió ante la táctica escapista de Marcelo ante cada cruce (generalmente casual) con gente conocida de antes del exilio. Era su necesidad. Yo la respeté y seguimos –aún cuando ya estaba repatriado– comunicándonos por breves escritos, sintéticas llamadas telefónicas. Durante las pocas veces que nos encontramos personalmente siempre bajaron de su archivo nombres de autores o de obras que iban a enriquecerme: Pynchon; Escher – Gödel – Bach. Discutíamos Bolaños, Paul Auster. Temas asociados a la música (siempre me sentí muy valorado por Marcelo en ese terreno). Riverpléi.

Emergen fotos de momentos con Marcelo: sentados en el piso de mi aguantadero provisorio, en el año 2001, ayudándome él a traducir las canciones de la Ópera del Mendigo, de John Gay; almorzando en una parrillita en Acevedo y Cabrera; intercambiando libro suyo por disco mío, en el Torreón de Belgrano; dándole forma a los versos de obras de King Crimson; ajustando el texto de “Whish You Were Here”, de Pink Floyd, para que yo lo incluyera en mis “Epifanías”; regalándome Marcelo comentarios críticos sobre los textos que cada vez, todas la veces, me estimulaba a escribir. Fotos y más fotos.

A partir del hallazgo del Delta Panorámico, las obras de Marcelo se me empezaron a volver atrapantes e intensas. Comprobé con alegría mi interés por acompañar esas farragosas road stories por donde los personajes del Delta itineran. Casa de Ottro, Donde yo no estaba, Impurezas (lo que a mí más me gustó), Balada, Gongue.

Compruebo que Marcelo ha construido una obra sólida, valiosa, profunda, rica en vocabulario y en ideas. Lo veo/ leo por ahí como referente para otras personas que escriben. Lo tomo para mí en el ingenioso recurso de proyectar el presente de la obra a un tiempo futuro, cercano, impreciso, en el cual se obtiene la posibilidad de profundizar en el ser de las personas humanas sin necesidad de encuadrar con datos, nombres de países, retratos de próceres.

De hace diez años a esta parte, hemos construido una estructura-burbuja que me pone a mí a salvo de los recuerdos persecutorios del pasado, y a él en el sitio de accesibilidad que me interesa y me gratifica.

La última vez que nos comunicamos, le avisé que Guillermo Saccomano lo mencionaba en la contratapa de Página/12, en un texto que reseña la obra de un poeta que Marcelo ha traducido. “El insular Cohen”, decía Saccomano. Cuando le conté el hallazgo, me grabó un audio: “Me alegra mucho que Saccomano me haya mencionado, y más me alegra que me lo hagas saber vos”. Después, me recomendó fervientemente que lea a Larkin (el sujeto del artículo de Saccomano). Celebró mi ocurrencia de poner a Mark Twain como imagen de mi WA, jugueteó con la posibilidad de que Mark Twain y yo fuésemos la misma persona (sería la mejor opción). Me dió una embellecida versión de su estado de salud. Como todas las veces, pospuso un posible encuentro. Me pidió audios de mis composiciones.

Por eso, cuando Montiel inicia su loca carrera apenas depositada la pelota “en el fondo de la red” y corre descontroladamente al tiempo que trata de sacarse la camiseta para besarla, para arrojarla al cielo, para amasijarse con sus compañeros, inmediatamente surge un pensamiento: “Le escribo a Marcelo”.

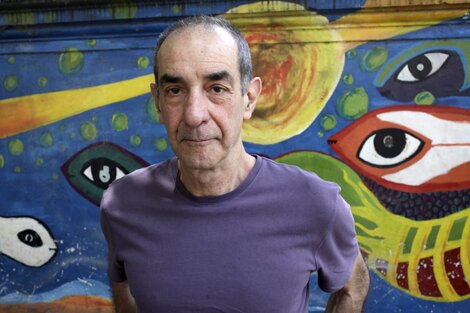

Y Marcelo está muerto, desde ayer. Y esto es lo que yo le escribo.