Mujeres al borde de un ataque de agotamiento

¿Por qué el ocio solo está permitido en verano?

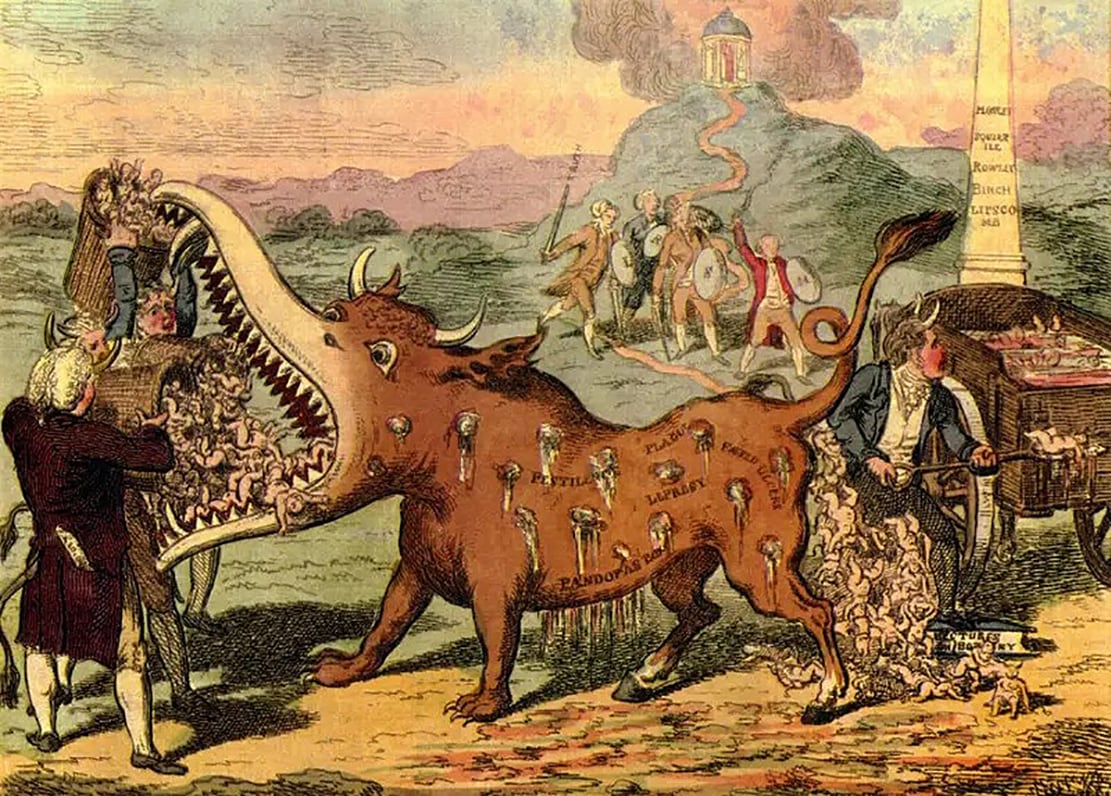

Socialmente permitido en el verano, condenado el resto del año, el ocio sufre de un arraigado estigma moral. Vale averiguar de dónde viene su injustificado desprestigio y qué consecuencias acarrea no practicarlo, así como sus gratificantes ventajas. Y de paso, echar una mirada a la involución del descanso en la historia y cómo se llega a las vacaciones, invento bastante moderno que invita tanto al relax como a la aventura.