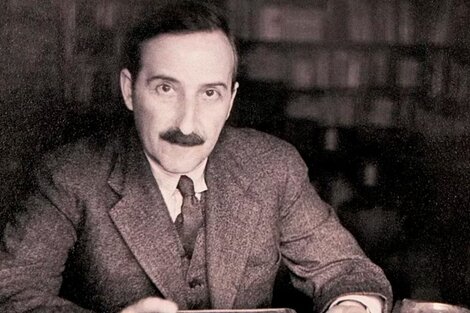

Stefan Zweig escribió miles de páginas a lo largo de su vida. Su obra es un inmenso edificio levantado con novelas, ensayos, poemas y algunas biografías de personajes célebres, como María Antonieta o Balzac, que le proporcionaron reconocimiento y dinero cuando le hacían falta. Sus palabras más famosas, sin embargo, fueron las últimas. La mañana del 22 de febrero de 1942, la asistenta que cuidaba de su casa en Petrópolis, Brasil, donde habían llegado tras un largo exilio escapando del nazismo, los encontró a él y a su esposa, Lotte Altmann, muertos en la cama. Estaban abrazados. Habían dicho basta ingiriendo una dosis letal de barbitúricos.

En el cuarto aparecieron algunos manuscritos inéditos del autor, junto a una veintena de cartas para amigos y familiares. Y en la mesilla de noche, además de unas monedas, una caja de cerillas y un vaso vacío, uno de los documentos más comentados de la historia de la literatura: su texto de despedida. Las increíbles vueltas que tuvo que dar esa nota antes de ser conocida, así como los interrogantes que dejó el suicidio, son una muestra más de que a veces escribir mucho no basta para explicarlo todo.

Zweig nació en Viena en 1881, en el seno de una familia de judíos austríacos con recursos. Estudió en Berlín y en París, y pronto desarrolló una profunda vocación literaria. También coleccionaba partituras de sus compositores de música preferidos. Instalado en Salzburgo, abandonó la ciudad cuando la aviación nazi comenzó a lanzar sobre ella panfletos premonitorios. En aquella época también se hizo trizas su primer matrimonio, cuando su esposa descubrió que la engañaba con su secretaria, Lotte Altmann. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, los dos amantes huyeron por la frontera. Zweig, que escribía en alemán, donó sus libros a la Biblioteca Nacional Austríaca antes de abandonar su casa.

En el extranjero caería en un irremediable aislamiento, que se extendería mucho más tiempo de lo que en un primer momento había imaginado. Hasta el final de sus días, de hecho. Su gran miedo era que las tropas de Hitler llegaran hasta su nuevo escondite, Bath, a 150 kilómetros de Londres. El siguiente escalón de la huida fue Nueva York. El escritor, duramente criticado por no pronunciarse públicamente en contra del Führer -que, sin embargo, había prohibido muchas de sus obras, en un intento de anularlo del imaginario popular-, echaba de menos a los suyos y la posibilidad de comunicarse en su idioma.

El pesimismo ya se había apoderado de él. Europa, el proyecto en el que siempre había creído, saltaba por los aires. Incapaz de adaptarse a Manhattan, el estado de ánimo de Zweig, que ya se encontraba inmerso en la escritura de El mundo de ayer, seguía agrietándose. Había perdido toda esperanza. "No somos sino fantasmas y recuerdos", comentó entonces a un amigo, el periodista Joseph Brainin. En 1941, en el enésimo desvío de un exilio laberíntico, se mudó a Brasil, donde tenía miles de admiradores. Todavía con Altmann, con la que ya se había casado, se alojaron en una casa de Petrópolis, a las afueras de Río de Janeiro. Hasta que unos meses después, una trabajadora del hogar miró la hora, se extrañó de que la pareja todavía no se hubiera levantado y abrió la dichosa puerta del dormitorio.

Carta de despedida

Zweig se encargó de dejar preparada su carta de despedida. La escribió en alemán, aunque su título era Declaraçao. En ella trató de explicar las razones del suicidio, y mostró su gratitud al pueblo brasileño. Decía lo siguiente:

"Antes de que yo, por libre voluntad y en plena posesión de mis sentidos, abandone la vida, me siento obligado a cumplir un último deber: agradecer desde lo más íntimo a este maravilloso país, Brasil, que nos haya ofrecido a mí y a mi obra un lugar tan magnífico y acogedor. Cada día pasado aquí ha contribuido a querer más a este país, en ningún otro lugar hubiera deseado reconstruir mi vida de nuevo, después de que el mundo de mi propio idioma se derrumbó y mi hogar espiritual, Europa, se autodestruyó. Pero tras cumplir los sesenta hacen falta muchas fuerzas para comenzar totalmente de nuevo. Y las mías están agotadas por tantos años de errar sin patria. Por eso considero mejor cerrar a su debido tiempo y con actitud erguida una vida en la que el trabajo intelectual y la libertad personal me han dado las mayores alegrías y me parecen el más alto bien de esta tierra. ¡Saludo a todos mis amigos! ¡Ojalá lleguen a ver la aurora tras esta larga noche! Yo, excesivamente impaciente, me adelanto a todos ellos".

El texto tenía que recibirlo Claudio de Souza, el presidente del Club de Escritores de Brasil. Cómo llegó al mundo, sin embargo, es un relato que todavía dibuja algunos giros más. Conseguiría recorrerlos con éxito Robert Schild en un artículo que se publicó en el periódico alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung en mayo de 2020. Un trabajo periodístico que arrojó luz sobre la oscuridad. Y que arrancó con un nombre: Friedrich Weil. Weil, alemán de nacimiento, también se marchó con la familia de su país cuando vio que las cosas empezaban a torcerse con el Tercer Reich, comprando vuelos a Brasil. Fabricante textil, su siguiente paso fue abrir una empresa de telas en Petrópolis. Además, era un fiel lector de Zweig, al que recomendaba encarecidamente siempre que tenía ocasión.

El día después de aparecer sin vida los cuerpos del autor y su mujer, por lo que pudo saber Schild, alguien se presentó en su casa. Era el comisario Jose de Morais, vecino del edificio, que le dio la noticia y le pidió ayuda para traducir el folio que habían encontrado en la mesilla de noche de los fallecidos. Weil colaboró, pero a continuación le pidió como favor que le mandaran la carta una vez se acabara la investigación, pues para él tenía un valor enorme, a lo que el policía respondió que eso iba a ser bastante complicado, teniendo en cuenta que, por ley, el documento debía permanecer como mínimo tres décadas en el archivo del Estado.

Pasó mucho tiempo. Hasta que, en 1972, cuando Weil ya casi se había olvidado del asunto, alguien se puso en contacto con él para venderle el escrito por 10.000 dólares. No le reveló su identidad. Weil supuso que era un agente del cuerpo que en su momento había trabajado en el caso. Pero la proposición no podía ser más extraña. El misterioso sujeto lo citaba en el bar del hotel Serrador de Río de Janeiro, le pedía que llevara el dinero en un sobre y le decía que, si quería hacerse con la Declaraçao, tomara asiento en una de las mesas postreras del local. Weil hizo caso. A los pocos minutos, entró en el bar un tipo con unas gafas oscuras, que caminó hacia él. Mientras uno contaba los billetes, el otro comprobó que el texto era el original. Satisfechos ambos, se produjo el intercambio. Y Weil, al volver a casa, guardó su nuevo tesoro en la caja fuerte. Durante años, contaría la anécdota miles de veces a sus amigos, orgulloso de haber conseguido aquel preciado papel. Después de todo, Zweig había sido siempre su escritor favorito. Cuando Weil murió, en el 2000, se suponía que la carta había pasado a manos de sus familiares directos.

Pero entonces Schild, el autor del artículo, recibió un mensaje de Israel. Era Stefan Litt, responsable de Ciencias Humanas de la Biblioteca Nacional de Jerusalén, que le comunicaba que habían recibido la carta de despedida de Zweig en 1992, gracias a una donación del propio Friedrich Weil, que dijo hacer el envío en recuerdo de sus padres, que fueron los que lo convencieron para cruzar el Atlántico, y de Adolf y Flora Emrich. Desde entonces, las últimas palabras del escritor descansan entre las paredes de un edificio de la ciudad sagrada.

Son muchas las leyendas que rodean la figura de Zweig, un emblema literario que ya gozó de una enorme fama en vida, pero que jamás logró despistar en su cabeza a los fantasmas que lo perseguían desde que abandonó su Austria natal. Aunque no todas reman a su favor. Algunos no entendieron, por ejemplo, que decidiera afincarse en Brasil, un país entonces comandado por el régimen autoritario de Getúlio Vargas, y que ya lo había recibido con todos los honores en una gira en 1936. Zweig y Altmann hacían cada tarde largos paseos por la selva, y luego él se abandonaba a la lectura de Montaigne, Tolstói o Goethe. Cuando llegó a las librerías su ensayo Brasil, país de futuro, aunque volvió a ser un éxito de ventas, la izquierda brasileña se le echó encima, al considerar que estaba blanqueando la dictadura. No comprendían cómo alguien como él no empatizaba con su lucha.

Siete días antes de morir, visitó el carnaval de Río. Y cuando regresó a Petrópolis, se deshizo otra vez de sus libros, quemó varios papeles en el jardín y le escribió a su casera para anunciarle que le regalaba su perro, puesto que con su mujer habían tomado "otra decisión que seguir alquilando su bonita casa durante más tiempo". El último que los vio con vida fue Ernst Feder, amigo del matrimonio con el que cenaron la noche del 21 de febrero, que comentó que los había visto tan gentiles como siempre y que simplemente le habían contado que estaban teniendo algunos problemas para dormir.

Otro de los enigmas que nublan los últimos pasos de Zweig es el papel de su mujer, y de qué manera se vio arrastrada también a ese desenlace fatal. El informe del forense reveló que Altmann se suicidó unas horas más tarde, cuestión que incitó numerosas preguntas, aunque ninguna pueda ser ya resuelta. Ella era 25 años menor que él, se encargaba de mecanografiar las obras de su marido, e incluso en algunas ocasiones proponía mejorarlas con una sugerencia. La Historia ha insistido en limitar su recuerdo al de una esposa fiel que, por amor y lealtad, decidió acompañar a una de las grandes plumas del siglo XX al fondo del abismo. En cambio, ha pasado de puntillas por su vida, por sus traumas o por el extraño hecho de que Zweig ni siquiera la mencionara en ninguno de los textos que esa fatídica mañana se hallaron en el cuarto. Apenas hay bibliografía que ayude a entender el calvario por el que también tuvo que pasar Altmann.

Luces, sombras y algunas peripecias increíbles conforman la crónica del adiós de Stefan Zweig y Lotte Altmann. Una tragedia que ha sido tantas veces glosada que sus contornos se entreveran inevitablemente con los del mito. Quizá no podía ser de otro modo. La literatura cubriendo con otra capa a la propia literatura. Hay novelas que se siguen escribiendo fuera de la hoja.