Hacía veinte años que estaba en el exilio. Había pasando hambre, frío, miedo, y la escritura era un lujo que recién estaba recuperando. Desde la calma anodina de Ginebra, Mercè Rodoreda pergeñaba una obra que la devolviera al ruedo. Iba a ser una novela río de estructura compleja. Tendría varios personajes y voces. Seguiría la historia de una familia de clase alta. Pero mientras delineaba a protagonistas perdidos en casa grandes del siglo XIX, en su cabeza todo era barullo popular y aleteos de paloma. Cuando intentaba escribir sobre vínculos silenciados, lo único que escuchaba era a alguien que no paraba de hablar. Era la voz de Natalia-Colometa, una joven cándida que por primera vez se asomaba al mundo desde un baile en una plaza. Así, planeando una supuesta consagración (lo que años después sería Espejo roto) se le interpuso la novela que, por fin, la consagraría: La plaza del Diamante.

Publicada en 1962, tardó un par de años en romper el corsé de la lengua catalana pero lo hizo de forma sostenida, multiplicando sus tirajes, traducciones –hoy son más de 30– críticas elogiosas y adaptaciones al cine, teatro y televisión.

Más de medio siglo después de su primera aparición, La plaza del Diamante vuelve editarse en Argentina, con un texto de García Márquez a modo de prólogo. El texto es un artículo que escribió en El País al enterarse de la muerte, en 1983, de una de sus escritoras preferidas. La afinidad del colombiano con esta catalana enigmática no es casual. Rodoreda se sentía tan heredera de Proust y Virginia Wolf como de Kafka, Poe y Faulkner y, si bien empezó a escribir en los años ‘30, llegó a cristalizar su mayor experimentación en las décadas del ‘60 y ‘70, con una prosa de lirismo inquietante que venía a problematizar la noción de lo real. Pero, como todo en ella, fue hecho sin grandilocuencia. Mientras que en Francia –país donde vivió durante años– los popes del Nouveau Roman escribían libros con manual de instrucciones, Rodoreda ponía en jaque al referente con una novela impresionista situada en plena guerra civil española.

La plaza del Diamante puede leerse, al menos, de dos maneras. Como una novela sobre la guerra desde la mirada extrañada y doméstica de una mujer de clase baja, o como la historia de iniciación de una catalana a la que le estalló la guerra encima y sobrevivió como pudo. Cualquiera de las dos opciones se queda corta porque la novela es también un estudio de personaje –en principio se iba a llamar “Colometa”, como se conoce a su protagonista– y cuadro costumbrista de un barrio de Barcelona. Es un análisis finísimo de las relaciones de clase y sobre todo, del lugar subalterno de la mujer.

“Los músicos tocaban, contentos. Todo como en una decoración. Y el pasodoble. Me encontré yendo abajo y arriba, y como si viniese de lejos estando tan cerca, sentí la voz de aquel muchacho que me decía, ¿ve usted como sí sabe bailar? Y sentía un olor de sudor fuerte y un olor de agua de colonia evaporada. Y los ojos de mono brillando al ras de los míos y a cada lado de la cara la medallita de la oreja. La cinta de goma clavada en la cintura y mi madre muerta y sin poder aconsejarme, porque le dije a aquel muchacho que mi novio hacía de cocinero en el Colón y se rió y me dijo que le compadecía porque dentro de un año yo sería su señora y su reina. Y que bailaríamos el ramo en la plaza del Diamante”, dice Natalia al principio de la novela. Ese es el momento en que conoce a Quimet, su futuro marido y quien la bautiza Colometa (en catalán, Palomita). Con su nueva identidad impuesta por un fanático de las palomas –que será cada vez más tirano– arranca la primera metamorfosis de la protagonista y su adaptación a la vida conyugal. Luego vendrán los hijos, la falta de dinero, el trabajo como empleada doméstica, la guerra, el enrolamiento de Quimet en las filas republicanas y una miseria cruda que transforma la atmósfera en irreal. Su protagonista vive porque todavía no sabe morir, porque así se lo dicta el instinto.

La voz de Colometa es quizás de las voces más originales y envolventes de la literatura del siglo pasado. Con una aparente inocencia y simplicidad, la protagonista va contando -tanteando- su vida y el lector accede a ella como desde un grado cero. Rodoreda logra la ilusión de una falta de mediación –ese uno de sus grandes talentos, que recuerda la construcción de El extranjero, de Camus– y por eso la amalgama entre personaje y escritura es tan poderosa. Por momentos el discurso de Colometa es alucinado, cargado de sensorialidad, por otros es meramente enunciativo pero nunca se detiene. Es una voz que habla y vive de un tirón, donde no hay lugar para la pausa ni la respiración (la sintaxis de la novela se basa en oraciones coordinadas por el conector “y”) pero tampoco para el sentimentalismo o conmiseración.

“Y por fin entendí lo que querían decir cuando decían que una persona era de corcho... porque yo era de corcho. No porque fuese de corcho sino porque me hice de corcho y el corazón de nieve. Tuve que hacerme de corcho para poder seguir adelante, porque si en vez de ser de corcho con el corazón de nieve hubiese sido como antes de carne que cuando pellizcas te hace daño, no hubiera podido pasar por un puente tan alto y tan largo. [...] Por la noche, si me despertaba me sentía por dentro como una casa cuando vienen los hombres de la mudanza y lo sacan todo de su sitio. Así estaba yo por dentro: con los armarios en el recibidor y las sillas patas arriba [...] Y andaba por las calles, sucias y tristes de día, oscuras y azules de noche, toda de negro, y arriba de todo, como una macha blanca, la cara que se me estaba haciendo pequeña”.

Las metáforas y comparaciones deColometa son tan insólitas como potentes y lo envuelven todo de una poesía cargada de oralidad. “La veía como una novela donde dominase el absurdo más desesperado, en el que las palomas, de puro numerosas, adquiriesen la cualidad de una pesadilla”, cuenta Rodoreda. Por ese absurdo se cuelan otros dos elementos: cierto humor y un coqueteo por lo fantástico que cada tanto irrumpe a partir de imágenes: “...sentía como un dolor muy hondo, como si en el medio de mi paz de antes se abriese la puertecita a un nido de escorpiones y los escorpiones saliesen a mezclarse con la pena y a hacerla punzante y a derramárseme por la sangre y a ponérmela negra”.

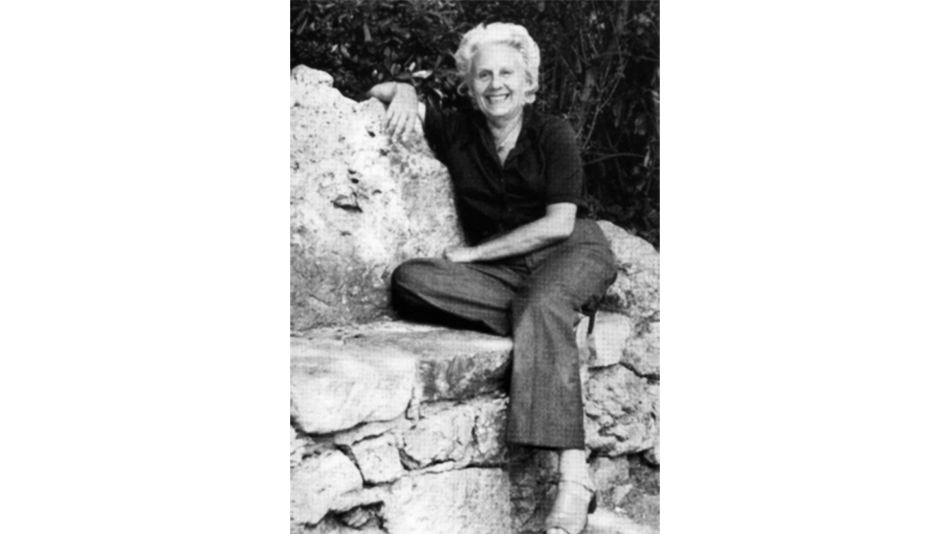

En una de sus últimas entrevistas, dos años antes de morir, una periodista le preguntó por el éxito de La plaza del Diamante, considerada por la crítica como la obra maestra de la narrativa catalana del siglo XX. Fumando sin parar frente a cámara y como parafraseando a su Colometa, la escritora respondió “es que el personaje es muy simpático”. Esa falta de afectación, junto asu reclusión final, terminaron de moldear el enigma de una escritora que tuvo una vida tan o más movida que cualquiera de sus personajes pero que decía contentarse mirando westerns, leyendo policiales y cultivando un jardín.

Viajes y flores

Cuando García Márquez fue a Barcelona en 1983 y preguntó por Rodoreda le dijeron que llevaba muerta un mes. Muy poca gente se había enterado. A pesar del éxito y las traducciones, la autora de La plaza del Diamante tenía algo de escritora secreta. La última década de su vida la pasó en Romanyà de la Selva, un pueblito catalán de casa bajas y árboles entre el mar y Los Pirineos. Se instaló allí después de 33 años de exilio y entre esa paz y soledad tan ansiadas pudo terminar su novela Espejo roto, donde cuenta la historia de una familia burguesa de Barcelona entre el cambio de siglo y la guerra civil española. También escribió De viaje y flores (1980) un libro inclasificable con descripciones de pueblos y flores inventadas que funcionan como metáforas de los distintos estadios del ser humano (o de su propia experiencia vital) y la última novela que publicó antes de morir, Cuánta, cuánta guerra, que le valió el premio Ciudad de Barcelona. A partir de los años ‘70 se transformó en una celebridad local y las entrevistas se multiplicaban. Ella las detestaba y las sorteaba con humor. Como la vez que vio a un fotógrafo acercarse a su casa y cerró ventanas y persianas durante dos días. “Y es que la vida en principio es triste, no tiene ninguna finalidad. Y ni nosotros ni nadie podemos hacer nada. Si todos hemos de morir, ¿qué salida queda? Mientras, vamos viviendo. Y escribimos para animar la situación. Escribir es una huida, aquello tan vulgar que se conoce como evasión. Escribir me sirve de sedante y de excitante. Y de satisfacción, de angustia y de muchas cosas mezcladas. Me cansa mucho. Lo necesito, porque se tiene que hacer una cosa u otra, en la vida”, cuenta en una entrevista.

Para Rodoreda, hablar de sí misma era algo así como un pecado de exceso y lo que se conoce de su vida se sabe, sobre todo, por el intercambio epistolar –aún no traducido al castellano– con su amiga Anna Murià. También ha admitido estar en muchos de sus personajes –en los cuentos se cuela más su biografía– pero la escritura confesional, a pesar de haber tenido una vida de novela, jamás fue una opción.

“He vivido peligrosamente”, contesta enigmática, antes de largar una carcajada frente al mítico entrevistador de TV Española Joaquín Soler. Es su forma de esquivar una pregunta pero también de contar la verdad. Tanto por sus decisiones, como por el convulsionado tiempo histórico y político que le tocó en suerte, Rodoreda vivió muchos años al borde. Quizás fue su forma de equilibrar una infancia demasiado protegida de hija única, donde su gran aventura era la lectura. Sus padres, un matrimonio de clase media que tenía inquietudes intelectuales, la estimulaban en todo lo que fuera intramuros pero nada de andar bailando o hablando con extraños. A los diez años tuvo que dejar la escuela para ocuparse de su abuelo enfermo y a los veinte se casó con su tío. El hermano de su madre era una especie de ídolo familiar –se hizo la América y volvió rico– y cuando la joven Mercè lo conoció quedó subyugada. Representaba todo lo que no había en su vida: aventuras, dinero, extranjería. Ella se veía a sí misma como una pueblerina y su tío-esposo la sacaría de la opresión familiar. Pero la felicidad conyugal duró poco y al poco tiempo de tener a su hijo Jordi empezó a buscar cierta independencia económica en el periodismo. Escribió de todo y para todos lados, desde reportajes y entrevistas hasta cuentos infantiles y crónicas humorísticas. En la década del ‘30 empezó a vincularse con el círculo literario catalán y publicó compilaciones de relatos y sus cuatro primeras novelas, de las que renegará luego. Hacia 1939, Rodoreda, que ya era una figura conocida y que colaboraba para varios medios republicanos, decidió partir al exilio antes de la llegada de Franco. Dejó a su hijo con su madre y viajó a París con un grupo de artistas y poetas. Allí se emparejó con el también casado Armand Obiols (seudónimo de Joan Prat), un poeta y traductor con quien estuvo hasta la muerte de él. De París tuvieron que huir a pie por la invasión de los nazis y ahí empezó un derrotero que los hasta instalarse en Bruselas, luego de vuelta en París y al final en Ginebra, donde la autora encontró cierta paz y pudo reconectarse con la escritura. Fueron muchos años de incertidumbre, de vivir de sus trabajos de costura, de dormir en casas abandonadas y temer por su vida. Pero también de despertar artístico. En esos años se obsesionó con la pintura y persiguió –e imitó– a Paul Klee y Kandinski, produciendo más de doscientas acuarelas y collages, que en los últimos años fueron rescatadas por la crítica plástica. No es casual que con tanto movimiento y metamorfosis sus novelas estén marcada por historias iniciáticas donde las circunstancias históricas siempre juegan un rol, aunque sólo estén sugeridas. “No me interesa particularmente escribir sobre el tiempo histórico, pero este domina la vida de las personas. Es como la política. Aunque la gente no se preocupe por la política no se puede huir, está allí presente”, dice en la entrevista televisiva. Allí dirá que tampoco le interesa el feminismo –“es como un sarampión”– aunque todos sus personajes estén signados por la dominación masculina y su narrativa entera pueda ser leída en clave feminista. Mujeres y flores –su gran pasión, en particular las camelias– serán sus tópicos favoritos y en toda su obra, que se teje como una enredadera, está presente la tarea titánica de encontrar una voz propia.

Una lección de estilo

“Una novela son palabras”. Esa es una de las primeras máximas que escribe en el prólogo de Espejo roto, un ensayo literario brillante donde la escritora da cuenta de su obra y de cómo fue encontrando su voz. Allí cita a Chéjov: “hay que intentar lo imposible para decir las cosas como no las ha dicho nunca nadie” pero también a Stendhal y a Faulkner. Aunque recorre varias de sus novelas y relatos, siempre vuelve a La plaza del Diamante, porque fue donde se topó por primera vez con la conciencia de un estilo. “Escribir bien es difícil, por escribir entiendo decir con la máxima simplicidad las cosas esenciales. No siempre se consigue. Dar relieve a cada palabra; las más anodinas pueden brillar cegadoras si las colgamos en el lugar adecuado. Cuando me sale una frase con un giro diferente, tengo una pequeña sensación de victoria”.

Su segunda máxima es: toda novela es convencional. Y agrega: “La gracia está en hacer que no lo parezca. No he escrito nunca tan alambicado como La plaza del Diamante. Nada menos real, más rebuscado”. Rodoreda escribió este libro con apenas unos recuerdos, imágenes difusas que recuperó de su infancia. Describía una plaza que no veía hacía más de veinte años y toda la construcción fue desde adentro hacia afuera. Se alejaba así del realismo y jugaba con imágenes que le robaba a Poe o Lovecraft para meterse de lleno en el terreno de lo fantástico, atmósfera que envuelve a la mayoría de sus relatos. En Veintidós cuentos (1958) y Mi Cristina y otros cuentos (1967) ya está esa mezcla de lo cotidiano femenino con lo siniestro, apoyándose en elementos simbólicos –siempre vuelve a los ángeles, a la vegetación, a los pájaros– que hacen estallar el sentido.

“Una novela es un acto mágico”,dice su cuarta máxima –que podría anular las anteriores– y explica por qué los personajes saben más que sus creadores. Por eso mismo, dice Rodoreda, los escritores no deben contar qué sienten sus protagonistas sino mostrarlo. Lo mismo decía sobre la importancia de los objetos –mucho antes que Robbe Grillet– y de los detalles. Todos elementos que acercan al lector no a conocer una realidad sino a “sentir una verdad”: finalidad máxima de la literatura.

“Todo estaba todavía cansado como por una gran enfermedad. Y empecé a andar por las calles, así, mirando a las gentes que no me veían y pensando que no sabían que quería matar a mis hijos, quemándolos por dentro con aguafuerte. Y empecé a seguir, sin darme cuenta de que la seguía, a una señora muy gorda y con mantilla que llevaba dos velas envueltas hasta la mitad con papel periódico. Estaba nublado y sereno. Cuando salía el sol, la mantilla de la señora brillaba...”, dice Colometa luego de unos de los pasajes más fuertes de la novela.

Rodoreda tuvo la sagacidad de construir un relato a partir de una voz, pero esa especie de monólogo interior fue tan potente que tardó mucho tiempo en deshacerse de él. Colometa estaba agazapada y su candidez volvía, su extrañamiento volvía en cada palabra. Para seguir escribiendo, la escritora tuvo que construir un personaje antinómico. Así nació Cecilia C. de La calle de las camelias (1966), una novela que puede ser leída como una suerte de Lado B de su novela más famosa. Pero a pesar de todos estos esfuerzos, el escritor no controla (“un autor no es Dios”) y por eso imaginó que, al final de su vida, todos sus personajes –únicos interlocutores que respetaba– volverían para saldar cuentas. “Me encontraré con todos. También con Colometa. Me dirá: ‘Me diste penas, eran las penas de muchos, algunas alegrías, pero al final de tu libro te di una lección: aunque todo sea triste siempre, hay algo de alegría en el mundo: la de unos cuantos pájaros que se bañan en un charco de agua. Contentos...”