Mañana sábado 28 de enero se cumplen 150 años del nacimiento de Colette (1873-1954), aniversario que nos lleva a honrar una vez más a esta brillante autora francesa que -sin plegarse a las reglas sociales- abrazó mil vidas, se atrevió a mil experiencias que sirvieron de inspiración para su literatura, resueltamente original, moderna, provocativa. No por nada la sobresaliente filósofa Julia Kristeva dedica el tercer tomo de la trilogía El genio femenino a Colette, sobre quien señala que llevó “el placer de vivir, de los sentidos” a la escritura, y que era dueña de una vitalidad “intensamente amoral, animal...”.

Colette fue esa niña pícara y lectora, de idílica infancia provinciana en un pueblito de Borgoña, donde la cercanía a la flora y la fauna representaban parte de su felicidad. Fue la joven ghost writer de un marido tránsfuga y explotador, Willy, seductor serial que le presentó la noche bohemia parisina. Fue la “reina de la bisexualidad” (Kristeva dixit) que, sin tapujos, protagonizó romances escandalosos para esas fechas, tanto con mujeres como con varones a los que, en más de un caso, les doblaba la edad. Fue la bailarina y actriz de music hall que osó quedarse en topless en cabarets de Montmartre, o besar a su partenaire femenina en escena, generando tanto revuelo que la policía intervino: tal fue el caso de una presentación en el Moulin Rouge, donde Colette es una momia que, al despertar de un letargo milenario, danza eróticamente despojándose de sus vendas, para terminar transando a un egiptólogo que interpreta Missy, su novia de entonces, marquesa de Bellbeuf y sobrina de Napoleón III.

Colette fue -ante todo- la extraordinaria novelista que, con sus obras, se ganó la admiración de Marcel Proust y Jean Cocteau, por citar solo a un par de incondicionales de su prosa seductora, impredecible, jubilosa. Simone de Beauvoir, que también supo ser su amiga, dejó anotado tras uno de sus últimos encuentros, cuando la artritis limitaba muchísimo los movimientos de la escritora, cabaretera, guionista: “Entre su colección de pisapapeles y los jardines enmarcados en su ventana, se me apareció, postrada y soberana, como una formidable Diosa Madre”.

Tras divorciarse de Willy, luego de la saga de Claudina, publica La Vagabunda (1910), sobre una autora divorciada que ha roto lazos con su antigua vida y que ya no escribe por falta de tiempo, de dinero, de placer; el amor la tiene sin cuidado hasta que irrumpe en escena un admirador tenaz, que hace vibrar su corazón pero no la lleva a renunciar a su independencia bien ganada…

En Chéri (1920), retrata con sagacidad e ironía la hipocresía de la alta sociedad francesa a través la historia de Léa, una cortesana madura que ha dedicado los últimos años a la educación amorosa de Fred, su joven amante, del que -con amarga lucidez- debe despedirse cuando él decide casarse con una tierna jovenzuela. En El trigo joven (1923), aborda la dolorosa y confusa iniciación al amor, el despertar sexual y sentimental de dos adolescentes: Phil, de 16, que tiene una aventura con una mujer mayor, y Vinca, de 15, que va descubriendo el poder de la seducción femenina…

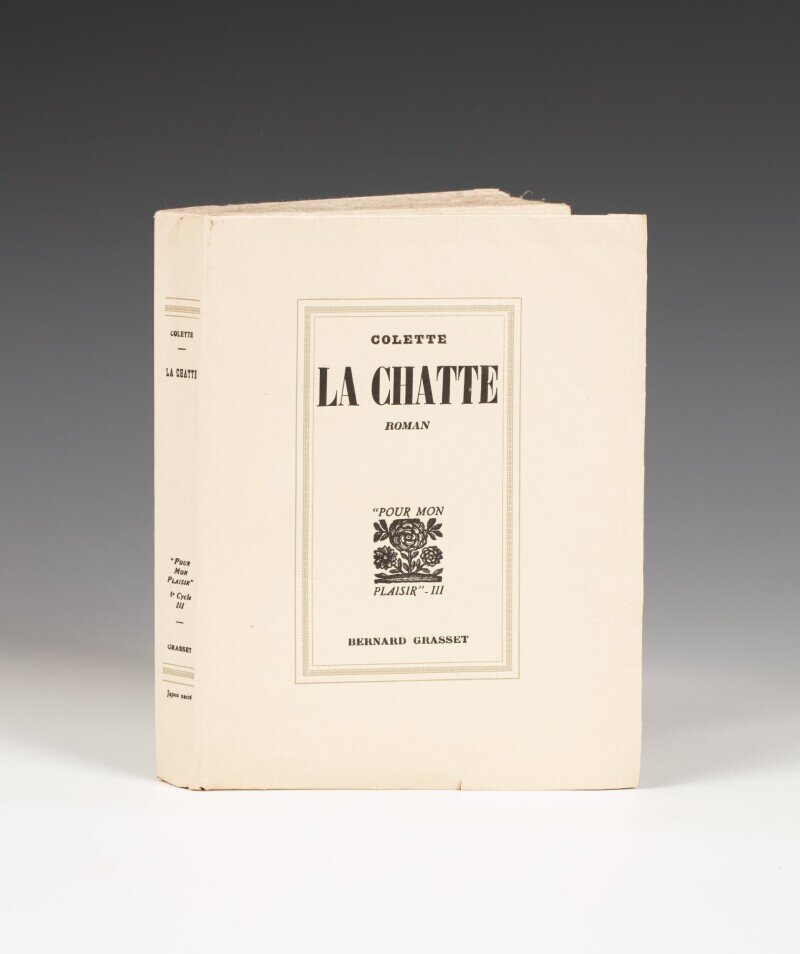

En La gata (1933), la tercera en discordia es -obviamente- una felina, Saha, mascota de Alain, cuyo amor incondicional por el animal incomoda a su esposa (la propia Colette era una gatófila consumada). Gigi, de 1944, va sobre una chica que se revela al destino de demi-mondaine, es decir, de amante mantenida por algún ricachón de turno, programado por su tía y su abuela… En el ínterin, se manda libros como Lo puro y lo impuro (1932), Dúo (1934), Mis aprendizajes (1936).

Apenas unos pocos títulos de su rica producción, varios de los cuales fueron adaptados al cine, la tevé y el teatro. Ya en 1918 la mítica actriz y directora Musidora lleva La vagabunda al cine; el realizador francés Claude Autant-Lara hace lo propio con El trigo joven en el ’54, con Pierre-Michel Beck, Nicole Berger y Edwige Feuillère en los roles principales. Cuatro años más tarde, Vincente Minnelli convierte a Gigi en un musical irresistible -con letra de Alan Jay Lerner y melodías de Frederick Loewe, nada menos- que, protagonizado por Leslie Caron y Maurice Chevalier, arrasa en los Oscar y los Globo de Oro. Y ya más cerca en el calendario, en 2009, Stephen Friers dirige a Michelle Pfeiffer y Rupert Friend en su versión de Chéri…

Mención aparte merece una puesta teatral de Gigi que estrenó en Nueva York en 1951, adaptada para las tablas por Anita Loos (autora de la novela -que dio origen a la célebre comedia- Los caballeros las prefieren rubias), cuyo papel estelar cayó en manos de una juvenil intérprete prácticamente desconocida, una tal… Audrey Hepburn, que precisamente fuera “descubierta” por la propia escritora. Colette la vio de casualidad, mientras la espigada muchacha rodaba una escena del film inglés Monte Carlo Baby en el hotel donde ella se hospedaba (por invitación del príncipe Rainiero). “Voilà, c’est Gigi”, habría dicho la escritora, que andaba a la pesca de una protagonista para la puesta en Broadway… Audrey años más tarde reconocería que ese encuentro fue un antes y un después para que su carrera levantara vuelo.

Por cierto, Colette, que era una melómana absoluta, tampoco se privó de colaborar con el compositor Maurice Ravel en L'Enfant et les Sortilèges, fantasía lírica acerca de un niño cruel y caprichoso, al que ponen en su sitio los objetos y las mascotas de la casa, que toman vida y se rebelan contra la maldad del párvulo. Y nuestra genia inabarcable también se destacó como una periodista que, manteniendo su estilo, se atuvo a cierto credo personal en sus crónicas y reportajes, preservando su sinceridad. Observa las manos de los acusados en sus crónicas judiciales; describe el día a día de mujeres en la retaguardia durante la guerra; se detiene en tics y gestos de un gigoló, en la actitud de una pareja de mujeres… Su apego por lo “anecdótico” está desprovisto de consideración moral; solo hay deseo de acercar las letras a la vida, por recopilar la realidad. Es a partir de la década de 1910 cuando despega esta faceta, multiplicándose sus colaboraciones para La République, L'Éclair, La Vie Parisienne, Marie-Claire, entre otros medios…

Algunos de esos textos hoy en día se enseñan en los bachilleratos de una Francia que la apreció, y mucho, considerándola una de sus glorias de las letras en vida. Suele decirse que ninguna novelista del siglo XX fue tan fotografiada como ella: por Cecil Beaton, Henri Cartier-Bresson, Robert Doisneau, Gisèle Freund, Irving Penn, etcétera. Además de ser condecorada con la Legión de Honor, fue la segunda mujer en ser elegida miembro de la Academia Goncourt en 1945, prestigiosa institución que presidió desde el ‘49 hasta 1954, año de su tan llorada muerte.

Cabe remarcar que, nacida el 28 de enero de 1873 en un pueblito borgoñés, Colette fue la luz de los ojos de su adorada madre Sidonie, una mujer atea y librepensante que apoyó siempre a la escritora, que a su vez hablaba de su mamá como “el personaje principal de toda mi vida”, fuente de su vocación y de su insaciable apetito por la aventura. “Sido” (a quien le dedicaría la homónima novela Sido, de 1930) es quien la entrena en la independencia de las ideas, además de enseñarle a apreciar las bellezas terrenales: un amanecer, el rocío, la literatura… Le inculca además un cariño profundo por las plantas y los animales. Gracias a ella que la llamaba "mi joya de oro puro", la niña Colette devora volúmenes de Dumas, Balzac y Zola, cuando no trisca entre jardines y viñedos observando y conversando con perros y gatos, ardillas y caracoles.

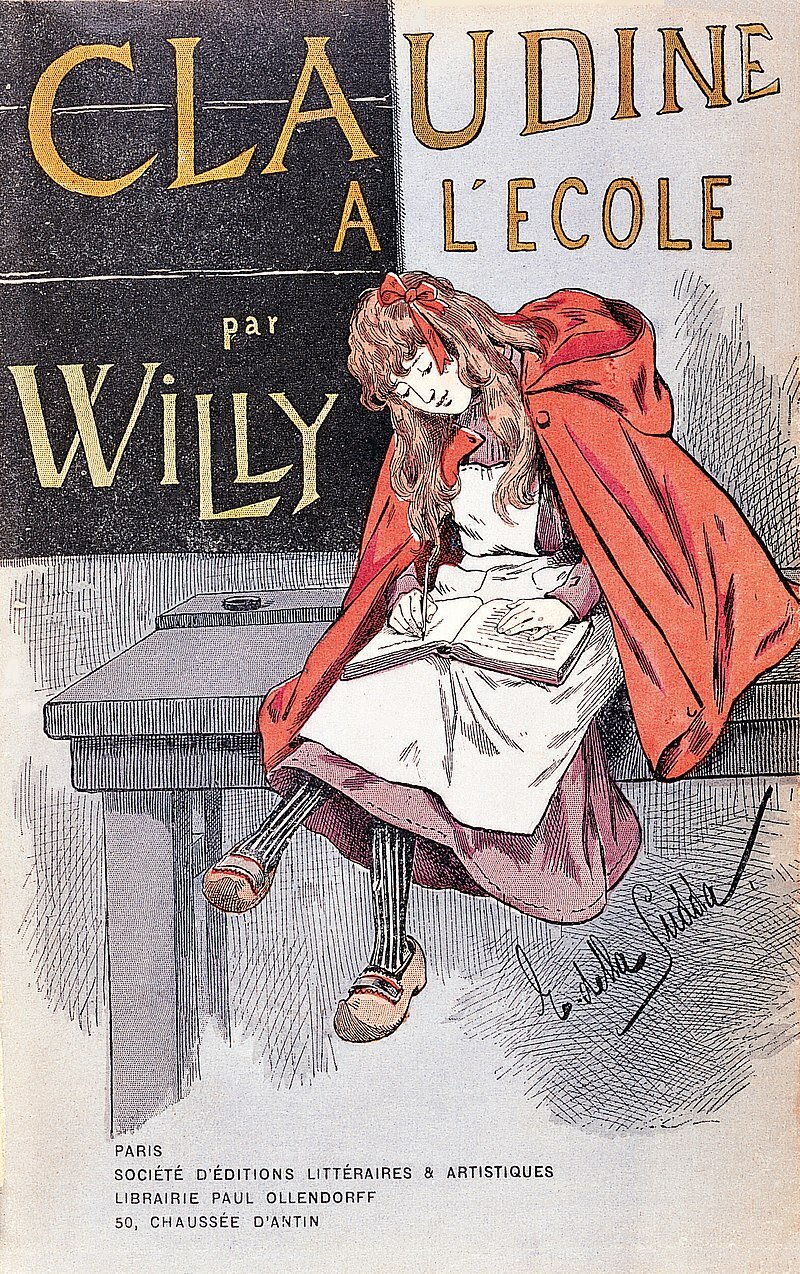

Siendo una adolescente, conoce a Henry Gauthier-Villars, de alias Willy, que se ha hecho un nombre como escritor y una reputación como seductor compulsivo. Publica mucho pero escribe poco: casi todos sus textos son obra de autores fantasma a los que paga unos céntimos para adueñarse de sus palabras. Willy, 14 años mayor que Colette, enamora a la chica, que en 1893, a los 20, se casa con él y se muda a la capital francesa. Al principio extraña su pueblo y comparte con su marido impresiones del pasado. Él sabe ver en sus anécdotas juveniles material para una novela, y le pide que las vuelque sobre la hoja. Et voilá Claudine en la escuela, primera novela de Colette, que se publica... con la firma de Willy. Tiene tanto éxito que pronto se vuelve una saga y una marca registrada por Willy, y aparecen helados, pasteles, collares, sombreros, perfumes con ese apelativo.

Al cabo de unos años, la pareja despareja -donde ninguna de las partes profesa fidelidad e incluso llegan a compartir amante, la escritora y socialité Georgie Raoul-Duval- finiquita sin que Colette vea un céntimo de la fortuna amasada, como se cuenta en la no-del-todo-lograda biopic Colette, de 2018, con Keira Knightley en el rol de la incomparable autora. Ni la costura ni la mecanografía son su taza de té, así que se vuelca al cabaret para ganarse sus dineros, mientras convive con Missy, marquesa previamente citada, que fue su pareja por varios años.

Tras la ruptura, vuelve a encontrar el amor en Henry de Jouvenel, redactor jefe del diario Le Matin con quien se casa en 1911 y tiene a su única hija, Bel-Gazou. Pero no se comporta como una típica madre abnegada: retoma la escritura tres días después de haber parido y confía la crianza de la pequeña a nodrizas. “¿Qué amor profundo podría prescindir de una atmósfera dramática? La locura de querer darlo todo envenena la maternidad”, anotará desprejuiciada en L'Opinion d'une femme, columna regular que escribe para Le Figaro desde el 1924, donde discurre sobre el miedo a envejecer, los hijos y temas afines.

El matrimonio con Henry dura poco más de una década y termina tras su escándalo más sonado: mientras él la engaña, ella vive un intenso romance con su hijastro, Bertrand de Jouvenel. Colette tiene 40 años; él, 17. La relación dura varios años. Su tercer matrimonio, el último, fue con el escritor y empresario judío Maurice Goudeket, 17 años más joven. En el ’41, durante la Ocupación, él es arrestado por la Gestapo y trasladado al campo de Compiègne. Colette mueve cielo y tierra, y consigue que, al cabo de unos meses, sea liberado. Siempre lista a ponerse a prueba, en algún momento crea con Maurice su propia empresa de cosméticos, con relativo éxito, y comparten juntos los que serían los últimos años de la escritora.

El día de la muerte de Colette una multitud silenciosa se congrega con lágrimas en los ojos y flores en mano bajo las ventanas de su piso de la rue de Beaujolais, con vistas a los jardines del Palais-Royal. París estaba de luto, había perdido a una amiga entrañable. El gobierno hizo lo que nunca antes con una mujer: despedirla con un funeral de estado. La iglesia dio la nota negándose a honrarla por divorciada y redivorciada, pero el desaire seguramente le hubiese importado tres rabanitos a la indómita, ingeniosa, extraordinaria dama, que vivió sus vidas como le dio la gana. Acaso, hasta habría celebrado ese rechazo.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/guadalupe-treibel.png?itok=eYqp3dET)