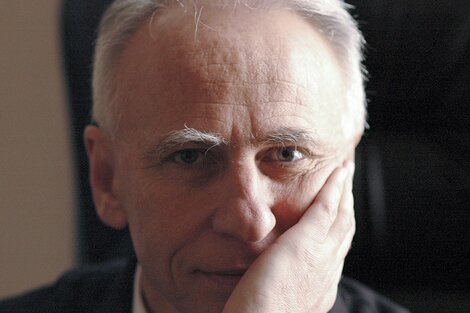

El cuento por su autor

Siempre me intriga el poder de la belleza. Llevando las cosas a un extremo absurdo, cuando escribí este cuento me preguntaba por qué, si nos sentimos tan atraídos por la belleza, no tenemos un órgano específico para capturarla. Sabía que la belleza es una cualidad de las personas y las cosas que produce placer, no un bien que se pueda poseer. Aun así, buscaba una situación que se aproximara a ambas condiciones, de ahí nació la idea de convertir a una persona en obra de arte.

A lo largo de la historia muchos pensadores se han esforzado por definir qué es la belleza. Hablan de la simetría de los rasgos, de que lo bello nos atrae como signo de buena genética. Entre los humanos es frecuente que se la asocie a la fertilidad, desde la prehistoria se aprecia a las mujeres con grandes senos y caderas anchas. Entre los griegos las formas bellas eran aquellas que presentaban una armonía geométrica, un ideal que surgió de los conceptos de Pitágoras. El problema es que la belleza no se deja atrapar por las palabras. Es escurridiza, varía según las épocas y las modas.

Por eso me gustó la definición que encontré en un viejo Espasa-Calpe. Belleza: propiedad de las cosas que nos hace amarlas. No dice en qué consiste la belleza, solo se refiere a su efecto: suscitar amor. Por lo menos es una definición inmutable que atraviesa los siglos y los cambios de la cultura.

El encuentro con la belleza puede rescatarnos, aunque sea por un momento, de nuestra infelicidad. En general, las obras de arte aspiran a ser bellas. Pensé que una persona que se convirtiera en una obra de arte sería pasiva, objeto de adoración, carecería por completo de poder. Me permití la ironía de llamarla Eugenia, que significa “bien nacida”. Este cuento es parte de mi libro Amores brutales.

Eugenia convertida en obra de arte

Sin duda fue la bellísima Eugenia quien llevó al más alto grado de perfección el papel de objeto sexual. Pasó los primeros trece años de su existencia hamacándose en una mecedora y desde hace veinte acumula polvo dentro de un armario.

Tercera y rezagada hija de una madre añosa (la tuvo a los cuarenta y tres), desde que fue dada a luz todo anduvo mal. Se habló de fiebres meníngeas que literalmente habrían quemado su cerebro. Otros opinaron que se trataba de una psicosis infantil de las más graves.

Algunos autores clasifican los autismos precoces en dos variedades. El tipo "crustáceo" -de coraza rígida, hiperespasticidad y reflejos vivos- y el tipo "molusco": indefenso, laxo, de retracción muscular lenta y plasticidad de cera. Eugenia pertenecía a esta última categoría.

Su madre murió de fiebre puerperal y la familia se disgregó. Para la época de su nacimiento los hermanos ya eran veinteañeros. Al poco tiempo la mayor se casó con un pintor y se radicó en Boston. Manuel, el segundo, se encargó de administrar la empresa consignataria de cereales y los campos que poseían en Junín. Además, fundó su propia familia, casi no le quedaba tiempo para visitar a su hermanita enferma. Al padre le gustaba viajar, perderse en lugares desconocidos, ser inhallable. Engendraron a Eugenia durante su última aparición, ella fue el producto de un intento por restaurar la pareja.

Recluyeron a la niña en un departamento enorme y antiguo en la calle Rodríguez Peña. Estaba decorado con falsas columnas dóricas, vigas de madera de cedro en el cielo raso y cenefas con volutas de yeso que algún arquitecto moderno, para darle un toque alegre, había mandado pintar de verde y rojo. Eusebio, un uruguayo de dientes prominentes y gordos labios dispuestos en una mueca permanente de besar o chupar mate, ejercía funciones de mayordomía. Era diestro plomero y electricista, jardinero de balcones, guardaespaldas, chofer y cadete para todo tipo de trámites. Dos mujeres completaban el personal: Ecilda y Zunilda, respectivamente la grande y la chica. La primera, con más de setenta años, ya había criado a dos generaciones de la familia y sólo se ocupaba de atender a Eugenia. Zunilda, la joven mucama, apenas daba abasto para limpiar el departamento, a pesar de que varias habitaciones estaban clausuradas.

La niña era hermosa, rubia y tierna; mostraba un débil interés por la música y una ardiente pasión por la caña de azúcar. Ecilda le traía un atado cada vez que visitaba su Tucumán natal. Eugenia chupaba y mordía con frenesí las cañas dulces -era el único alimento al que le clavaba los dientes-; el jugo pegajoso mezclado con su propia saliva chorreaba por las comisuras de sus labios. Luego su haya, con la punta de un cuchillo, sacaba las fibras de caña que le habían quedado incrustadas entre los dientes.

Eugenia no daba otros indicios de estar conectada; se ocultaba detrás de una masa de alucinaciones negativas que le borraban los objetos del mundo. Escondida en sus ojos vacíos, nadie supo que desde los tres años soñaba con grandes incendios.

La preocupación de Ecilda era que tomara sus tres comidas diarias, hechas papilla en la licuadora y cambiarla cuando defecaba o se orinaba. Por las tardes, si el clima era agradable, Eusebio la llevaba a pasear en coche. Eugenia iba sentada en el asiento trasero, muda, con la vista fija en algún punto del tapizado, en un brillo sobre una manija niquelada o en la nuca reluciente de gomina de su chofer.

***

Cierto día, después de muchos años, el aburrimiento mecánico de estas tareas se alteró para siempre. Fue cuando su cuidador, al ayudarla a entrar al auto, olió por primera vez el sudor agrio de la niña que, alcanzada por el brote puberal, de repente desarrolló pechos y caderas de mujer. Eugenia, como siempre, permanecía ajena. Respiraba la brisa soleada de la tarde que entraba por la ventanilla.

Eusebio estacionó el auto en una calle oscura, cubierta de árboles frondosos. Se quitó la gorra, giró hacia atrás y empezó a tocarla. Con temor, atento a su reacción, acarició primero el pelo rubio y largo que caía en pesadas ondas, después la piel de nena de su cara. Ella, inmutable, seguía admirando fijamente los dibujos del aire. Eusebio se animó entonces entre los botones de la blusa, palpó los pechos con dedos tímidos y también el interior húmedo de las axilas. Le resultaba raro encontrar detrás de la chica de sociedad -que por su aire ausente le parecía desdeñosa e inalcanzable-, a la hembra salvaje, sin depilar, con su transpiración de olor penetrante y en estado de completa inocencia.

Eusebio metió la mano bajo la pollera de tela escocesa, ella usaba medias escolares blancas, tres cuartos, sus muslos estaban desnudos. Con facilidad alcanzó el pubis. Eugenia bajó la vista hacia sus genitales con un gesto de extrañeza, como si no fuesen parte de su cuerpo. Él estaba encantado, todas las mujeres eran tan complicadas, en cambio ésta no le hacía resistencias ni reproches. Permanecía silenciosa, sumisa. Era el prototipo de la rubia tonta llevado al nivel de máxima perfección.

Después de este episodio, el momento más ansiado -para Eusebio al menos- era el del paseo. Sin embargo, esto cambió en poco tiempo. Ciertas dificultades operativas -manosear a una menor en un auto, penetrarla a plena luz del día- pronto lo hicieron adoptar el hábito de introducirse en su habitación por la noche. Ecilda y Zunilda se enteraron, pero él las superó con terribles amenazas, exhibición de armas blancas y regalos que las transformaron automáticamente en cómplices.

Hubo alguna tímida oposición, cuchicheos alarmados y ofendidos entre las mujeres. El chofer deliraba por Eugenia, había enloquecido de pasión, en el sentido literal del término. Ecilda se dio cuenta con claridad desde el principio, le pareció peligroso denunciarlo. Era demasiado vieja, se sentía a la vez indignada y cansada, harta de todo. Para colmo, no pudo dejar de reconocer ciertas señales de vida o, al menos, de inquietud en la púber. Eugenia comenzó a prender sola la radio de su cuarto, se movía más, señalaba lo que quería con el dedo y empezó a masticar comida después de tirar al piso varias veces el puré acuoso que le daban. En la hora del crepúsculo lanzaba unos gemidos raros e inhumanos, caminaba por su cuarto como enjaulada; por su mirada de excitación cuando se presentaba Eusebio era obvio que lo reconocía.

Él la poseía en la mecedora, en el mismo lugar donde durante tantos años Eugenia se había hamacado en soledad. Se arrodillaba en el piso, con la actitud de quien venera a una diosa, y la penetraba en esa posición. Entretanto Eugenia musitaba medias palabras como hablando en sueños, su mirada vagaba extraviada por las cosas del cuarto, una de las cuales era el propio Eusebio. La relación entre ellos no era distinta, por su grado de contacto, de tantas otras, consideradas normales, que también transcurren en medio de un abandono lejano que borra la existencia del otro.

Sus amoríos fueron tristes, espantosamente breves. Eugenia los vivió con intensidad. Como una primavera nórdica, su comienzo y final fueron abruptos. Terminó cuando se dieron cuenta de que estaba embarazada. Esperaron un par de meses a que apareciera la menstruación y luego informaron al hermano. Eusebio ya había escapado aterrorizado, imaginando las peores venganzas de la familia. Las mucamas lo acusaron de todo ante Manuel.

El hermano consiguió un médico que aceptó hacer el aborto. No hubiera sido ilegal -habría entrado en la categoría de los embarazos que se interrumpen por causas eugenésicas, ya que sería un hijo de madre autista, con grandes posibilidades de padecer la misma enfermedad-. Se trataba de una eutanasia autorizada, pero lo hicieron en forma clandestina: el trámite burocrático solía prolongarse más que el mismo embarazo. La intervención fue muy cara porque se trataba de una menor, débil mental, de una familia rica y con una preñez avanzada.

De nuevo, como con su nacimiento, todo resultó mal -o acaso bien, según cómo se lo mire-, apenas la anestesiaron Eugenia tuvo un paro cardíaco y murió. El abortero recordó las antiguas muertes blancas producidas por el cloroformo. Sin asustarse, este hombre decidido se ofreció para deshacerse del cuerpo. Sugirió que la familia radicase una denuncia policial por desaparición de la menor. Manuel aceptó la proposición, consideró que no podía arriesgarse a dar tantas explicaciones. Fiel a su estilo, no quiso exponerse a peritajes, denuncias, autopsias y todas las consecuencias de la vía legal. En medio de la pena y el estupor, hizo lo que el médico le indicaba.

***

El abortero se contactó con el gordo Gómez, uno de los más activos proveedores de la comunidad necrofílica de Buenos Aires. (Es prudente informar al amable lector que no se trata de una sociedad secreta constituida, sino de un número disperso de gente con una pasión en común. La mayoría de ellos forman parte de ese grupo sin siquiera saberlo. Son los que se desempeñan en las morgues judiciales, o se encargan de los muertos en hospitales y sanatorios, lavan y maquillan cadáveres en las empresas de pompas fúnebres, o durante veinte años son oscuros disectores o jefes de trabajos prácticos en las cátedras de anatomía, consagrados por entero a su tarea por un sueldo absurdo. Son personal de los cementerios y depósitos de cadáveres. Aceptan con gusto los empleos que todos rechazan, y no lo hacen porque no consigan nada mejor, es una elección vocacional: un profundo amor por los cuerpos humanos los orienta hacia esos rumbos.)

El aludido "gordo Gómez", escribiente de la morgue judicial, conocía todo sobre ese vasto universo subterráneo. No se limitaba sólo a comerciar con cuerpos no reclamados, sino que también fraguaba entierros y falseaba cremaciones en complicidad con personal de los cementerios. Tenía una gran facilidad para transportar un material particularmente comprometedor, contaba con el lugar más idóneo y menos sospechoso: el furgón de la morgue. Cuando el cuerpo estaba en su camioneta ya no le interesaba a nadie. Se trataba de un finado dentro de la ley. Sin embargo, para algunas personas se convertía en la cosa más fascinante.

Los clientes que abastecía eran gente muy rica. Pagaban precios exorbitantes porque nada les resultaba más atractivo. Estudiaban técnicas de conservación, sus armarios estaban llenos de cuerpos embalsamados vestidos para aquelarres nocturnos. Imitadores de las costumbres del antiguo Egipto, rellenaban cadáveres con estopa, siliconas, gomaespuma, pelo de caballo. Por tubos de teflón circulaba agua caliente con la cual mantenían su temperatura. Empleaban métodos de curtiembre para que la piel no perdiera nada de su tersura, ni se apergaminara o acartonara. Con flejes de plástico reemplazaban músculos y ligamentos internos para sostener la estructura anatómica. En estos círculos de iniciados se intercambiaban conocimientos sobre esta taxidermia prohibida.

Eugenia soportó otro destino. Fue comprada por un cliente poco usual del gordo. Se trataba de un neurocirujano jubilado, el doctor Gilles de la Tourette. Solía pedirle niños con problemas de grave retardo mental, trabas en la maduración motora, trastornos neurológicos perinatales, hidrocefálicos, espásticos, asfixiados. La adquisición era infrecuente porque Gómez, por lo común, no recibía ese tipo de material. El médico a modo de justificación y sin que nadie se lo preguntara, siempre le aclaraba al traficante que empleaba los cuerpos en investigaciones neuroanatómicas. El gordo era absolutamente discreto, como no tenía ningún cliente dentro de la ley nunca inquiría por el destino de su mercadería, por el mismo motivo tampoco creía en las explicaciones.

No obstante, era cierto: el cirujano deseaba hallar en la anatomía cerebral los correlatos corporales de la maldad y la bondad. Suponía que cada una de estas conductas debía dejar huellas distintas en la materia nerviosa. Partía de la viejísima tesis de la inocencia innata de la criatura humana: los niños nacidos con problemas mentales muy graves no conocen el mal, de la misma forma que los ciegos de nacimiento no conocen la luz. Por eso se los llama "angelitos". No tienen la inteligencia suficiente como para mentir. No saben del doble sentido, la picardía, la intención agresiva, la destructividad premeditada, viven en la pureza y la inocencia.

El médico se proveía sobre todo de los que morían en dos asilos de la provincia de Buenos Aires, de los cuales era un poderoso socio benefactor. Las monjitas lo querían -aunque no compartían sus teorías- porque él era muy bueno con los "angelitos", tanto con los vivos como con los muertos.

Cuando estos seres adánicos abandonaban su paraíso -o su infierno-, el doctor se llevaba sus cerebros para estudiarlos. Buscaba, bajo las trazas de humanización truncada, la estructura primigenia previa al aprendizaje del lenguaje. Sabía que con el lenguaje ingresaban la maldad y la mentira. El doctor sentía una profunda piedad por estos seres extranjeros, absolutamente ajenos al mundo en el cual habían vivido.

***

Cuando recibió a Eugenia le ocurrió algo por completo diferente e inesperado. Como provenía del gordo no obtuvo sólo el cerebro, el cadáver estaba entero. De una sola mirada adivinó su historia: el autismo, la belleza, el sexo, el aborto y la muerte.

Era tan exquisita que sin estudiar su neuroanatomía, el doctor -agitado, irreconocible- decidió embalsamarla. (De haberse enterado, el gordo Gómez habría sonreído con sabiduría: para él todos buscaban lo mismo). Un hecho curioso merece señalarse: muerta, Eugenia no era muy distinta que viva. Apenas había aumentado la palidez lechosa de su piel, sobre todo en los pechos, la frente, la suave curva de su vientre. En las manos y el hueco de las rodillas se distinguían las venas violáceas; encima de los labios y sobre los párpados el tono era traslúcido. En cambio, el pelo rubio se facetaba en oro del atardecer, brillaba con cualidades casi metálicas. Únicamente sus ojos azules se habían opacado, pero el médico los hacía fulgurar con un colirio de aceite de nuez.

Al verla, el doctor evocaba palabras poéticas como perla, alabastro, marfileña, suspiros, silencio, armonía, casta, luna, pétalo... Las palabras que dominaron su adolescencia se habían convertido en un cuerpo tangible.

Por supuesto lo perturbaba descubrir que poseer un cadáver había sido su verdadero deseo desde hacía mucho tiempo. Sospechaba que estaba loco, lo atribuía a los primeros avances de la demencia senil, pero en realidad no le preocupaba en lo más mínimo.

La guardó en un gran ropero, sentada en una mecedora. El movimiento de la silla simulaba una ilusión de vida. Al médico le producía cierto pudor conservar esta especie de fetiche en su casa. Pasaron los años, durante largas temporadas ni la miraba y Eugenia -como decíamos al principio-, acumulaba polvo. A veces la limpiaba con un plumero con mucho cuidado, (no era una escultura de mármol, el menor roce descamaba la piel, en la franela quedaban restos de su belleza).

Gilles la contemplaba arrobado, jamás la tocó. Era la mujer más parecida a Grace Kelly -en particular en la película High Society- que había conocido, y era totalmente suya, en el sentido más definitivo de la palabra. Acaso ser amada de manera tan absoluta no fuera un destino tan malo.

Un solo pensamiento nublaba su ánimo: tenía un fuerte deseo de compartir esa perfección con sus amigos, pero sabía que no debía hacerlo. Lo entristecía encontrarse en la situación de un gran coleccionista que compra una obra de arte robada y no puede exhibirla ante nadie.