El cuento por su autor

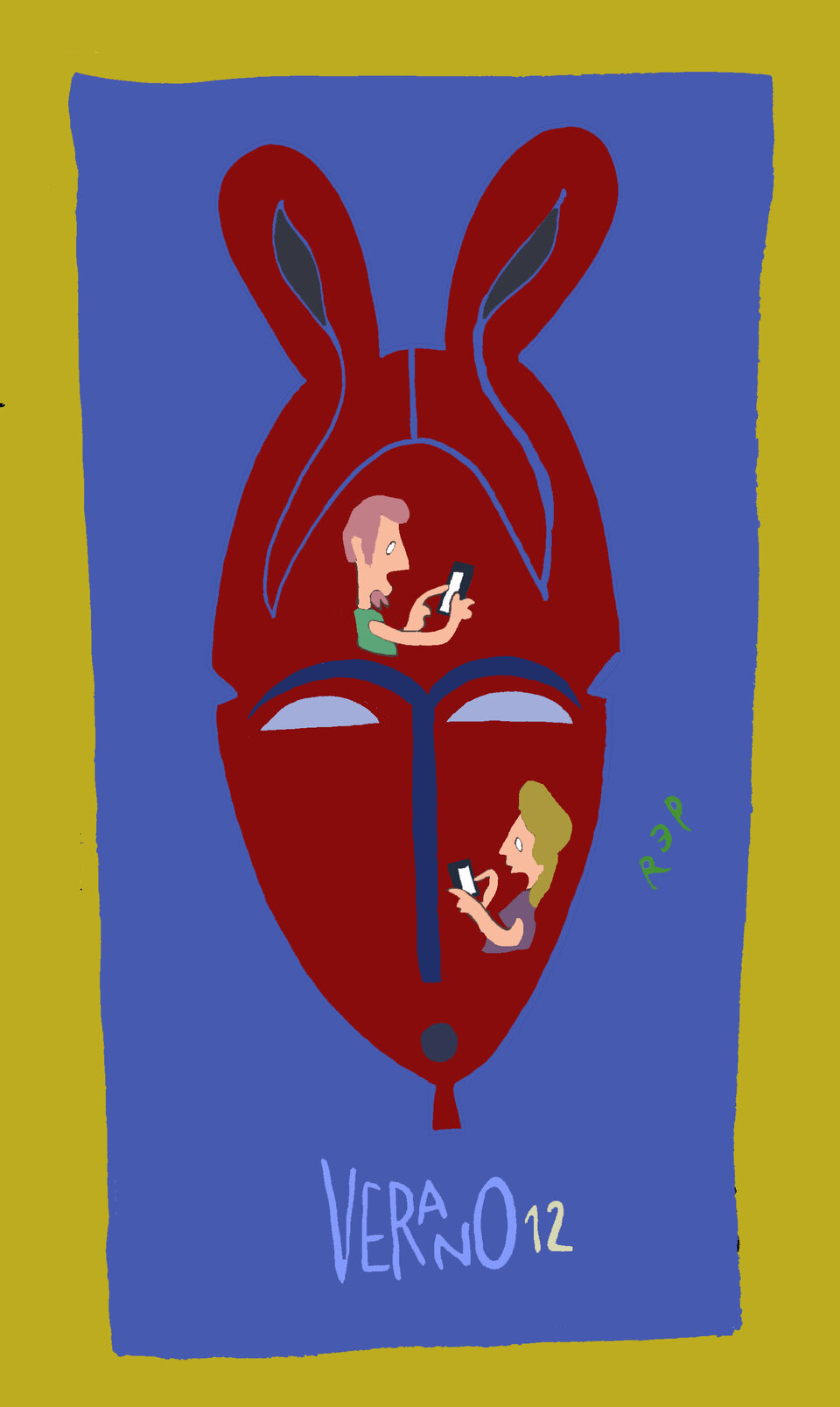

Las historias que solemos escribir siempre arrancan mucho antes. En este caso, el relato recupera de diferentes charlas con amigos y amigas el estado de pregunta por esas formas de comunicación donde el diálogo escrito que discurre en soportes digitales estimula una creciente ilusión de cercanía, a la vez que se sustraen u ocultan los cuerpos donde las palabras fijan destino y procedencia; como si ya no fueran emisarias de quienes las pronuncian y quedaran sueltas, sin destino, aisladas de las razones que les dieron vida. También, y de manera más o menos solapada, es una reflexión sobre los materiales que entran en la literatura o quedan afuera por ser apenas rasgos circunstanciales, sin el peso dramático que necesita una historia para volverse colectiva. Este cuento se escribió sobre esa baldosa floja, con un ojo puesto en el peso de las acciones cotidianas respecto del amor y otro en las formas de conversar que diseminan, a partir de su neutralidad, un procedimiento corrosivo sobre aquello que deseamos. En todo esto, reconozco ciertos movimientos más afines a la escritura de poemas donde el juego de fuerzas parece estar invertido: de verso en verso avanza lo que retrocede, se hunde lo que flota más, etcétera.

Una conversación

palabras

las odio

todo lo infectan

definen

las cosas

pero no son ellas

se vierten ligero

perfecto veneno

después son eternas

[...]

el universo cambia

y las palabras son las mismas

Daniel Melero

contigo es todo raro

como decir adiós

y caminar hacia el mismo lado

Kimberley Tell

Hablan desde que se cruzaron en el aniversario de una galería de arte a punto de cerrar. En la fiesta había poca gente y cuando el número se redujo de manera drástica, la anfitriona improvisó una pista de baile en la terraza. La danza fue haciéndose colectiva por la acción sostenida de una rueda de porro y latas de cerveza; entre abrazos y manos entreveradas pudieron observarse más de cerca. Gustarse un poco, adivinarse gracias a los roces eventuales de los cuerpos y el cruce de miradas.

Si bien figuraban como amigos en la red social más convocante, nunca habían conversado. Fue él quien inició la charla. Al llegar de madrugada a su casa, animado todavía por las derivas celebratorias de la fiesta, prendió la computadora y le comentó que los pájaros ya cantaban en su barrio. Ella le respondió mucho más tarde. No hay pájaros de este lado, dijo y él se quedó pensando si ella no viviría en alguno de los barrios oscurecidos por las chimeneas de los laboratorios o encima de los ríos entubados que transportaban la sangre de los frigoríficos.

Intercambiaron mínimos comentarios sobre el festejo y la conversación, a punto de disgregarse, se derivó hacia el activismo ambiental, los humedales bajo fuego, la fiebre del litio y las exploraciones petroleras en la costa atlántica, todos motivos de la exposición a la que habían asistido. Él le preguntó si le habían gustado las obras, si conocía a la artista (a él le parecieron unas pinturas y esculturas de cuarta, pero no se lo dijo). Ella se tomó un día para responderle. Le contó que además de hacer almohadones y atrapasueños atendía por las noches las mesas de un centro cultural. Nada dijo de la muestra. Él le contó que trabajaba en un artículo sobre energías renovables que presentaría en un congreso en abril; por las noches leía un texto tras otro, como un bebedor compulsivo (esto no se lo dijo), marcando por acá y por allá algunas ideas o posibles conjeturas. Ella leyó los mensajes desde la casa de su madre, donde más temprano se había puesto a mover las macetas más pesadas con el propósito de hacer lugar para que entre una mesita que habían descartado en el centro cultural por tener una pata quebrada y trató de colocar una media sombra en el patiecito, pero la madre había tomado mal las medidas y por eso quedó corta, no había forma de atarla. La madre se puso a protestar y ella le dijo que no se preocupara, que en la semana pasaría por la ferretería a comprar otro pedazo. Discutieron. El almuerzo fue un sepulcro. Recién cuando fue al centro cultural le escribió y él respondió de inmediato; charlaron hasta tarde, sin contarse casi nada de lo que se dijo antes.

Él se dio cuenta de que ella le escribía en el transcurso de los espectáculos musicales y en los intervalos cortaba porque de golpe todas las mesas le pedían cosas. Ella le dijo que podía ir cuando quisiera. Aunque el centro cultural le quedaba muy a trasmano, él respondió con un pulgar en alto. De inmediato ella le comentó que siempre regresaba a su departamento tarde, porque después de cerrar tenía que hacer una parte de la limpieza y esperar que le pagasen el día; la parte más linda llegaba cuando se iba en bicicleta, con los auriculares puestos, eran unos veinte minutos hasta el departamento que le quitaban la resaca del trabajo. Él entendió que si iba al centro cultural no iba a charlar con ella, ni antes, ni durante ni después del espectáculo. Entonces le dijo que en otro momento podría ser, que primero necesitaba cerrar sí o sí el artículo. Antes de meterse a la cama, ella puso a cargar el celular. Leyó el último mensaje y esbozó una mueca de decepción. Que él le dijera que iría al centro cultural más adelante significaba para ella que esa sería la primera y la última invitación que le haría. No le respondió.

Los días siguientes él no le escribió porque quiso comprobar si el interés era de ida y vuelta. Recién al tercer día ella le preguntó cómo iba con el artículo para el congreso (él se lo había contado, creíamos que no). Él le dijo que bien, aunque muy atrasado. Ella, un poco aburrida de leer y de escribir en la pantalla astillada de su celular, estuvo a punto de proponerle que se enviaran mensajes de voz. Y él hubiese dicho que sí, porque ya no sabía qué escribirle; daban vuelta sobre lo mismo, una y otra vez, cada tanto se agregaba algún dato nuevo, una cosa de nada, o una variación apenas perceptible de lo que ya venían hablando. Ella descartó la idea por temor a que le llenase el chat de audios; le podría haber dicho que se enviaran un audio por día, como había arreglado con su madre, pero sintió que ya estaba alejada de ese tipo de juegos. Conversaron sobre el baile en la terraza, él dijo que le había hecho mucha gracia que ella se empecinara en enseñarle unos pasos básicos de break dance, ella le respondió que no tenía idea de lo que era eso, ese baile o lo que sea que fuera. Él escribió las palabras que había memorizado de esa noche: baby freeze, escorpión, air flare. Ella le dijo que la disculpara porque no se acordaba nada de eso. Él paró de escribir. Ella también. Él se preguntó si tenía sentido que siguieran escribiéndose. Aunque ella no había manifestado abiertamente un interés por seguir comunicándose, en los hechos parecía que se sentía cómoda dentro de la conversación. A él le pasaba lo mismo.

Sin embargo, con el paso de los días las palabras que se escriben pierden peso específico. Él es profesor en la tecnicatura universitaria en gestión ambiental y por eso piensa el diálogo a partir de mínimas variables: agua, aire, tierra, semilla. Desvanecido el impulso inicial, ¿de qué hablar? Suspendidos los mundos particulares todo pareciera ir agotándose; queda irse por las ramas en los restos del mundo, los conflictos y derrumbes sociales, las circunstancias deportivas, los telones de humo y sangre que la guerra propaga.

Él trata de no interpretar, pero no puede dejar de hacerlo. Está en su constitución. Se pregunta qué es lo que quiere y qué lo mueve a continuar conversando con ella, en un momento en que el rótulo “conversación” empieza a quedar demasiado grande. No es que no se le dé el hábito de la charla; de hecho, se caracteriza por ser un gran conversador. Sin embargo, hay un impulso que conduce la comunicación a una economía verbal. ¿De qué hablar en la síntesis? ¿No era que las palabras, como había leído alguna vez por ahí, son una fábrica de vida? Sacude la cabeza como si quisiera decir basta, empuja el celular debajo de la almohada y se queda dormido. No sabe que ella estuvo a punto de escribirle, dos o tres veces, mientras hacía cola en una farmacia, y finalmente no lo hizo porque le pareció que contarle el trance en el que estaba no tenía sentido: el esguince de su madre al bajarse de un banquito, el dolor de muelas y las discusiones que atrajeron por enésima vez los venenos de un padre ausente, muerto y enterrado en un país que ninguna de ellas había tenido la dicha de conocer.

“¿Cuál es tu color favorito?”

“¿Y fruta?”

“¿Qué te divierte?”

“Si tuvieras que mencionar tres lugares del mundo donde nunca irías por ningún motivo, ¿cuáles serían?”

En una página de recomendaciones para tener éxito en una cita (el algoritmo no da tregua) aparecen estas y otras preguntas. Ella piensa que se las podría mandar a él, nomás para jugar un poco y ver si de una vez por todas arrancan, pero la pregunta que sigue –con qué famoso/a te gustaría encontrarte– la deja perpleja, sale de la página y no le manda nada. “Otra de las tácticas para conocer a alguien es saber a quién admira, ya esté muerto o vivo. Si te dicen Adolf Hitler, tal vez se te quiten las ganas inmediatamente de seguir en la conversación, a no ser que lo diga con ironía. O a lo mejor resulta que son del contrario, y te citan a Stalin. Sea como sea, la persona o celebridad que saque a relucir dará muchas pistas de su personalidad y de lo que le interesa.”

Desde el comienzo de la charla, ella supuso que él estaba en medio de una relación; si no le preguntó es porque quiere darse cuenta sin necesidad de que él se lo diga. Al mismo tiempo, él sospecha que ella está a punto de entrar en una historia porque hay alguien dando vueltas. Se trata de un motoquero que tras un accidente empezó a hacer esculturas con restos de vehículos. Estaba aquella noche en la galería de arte. Lo vio entrar y salir del baño veinte veces, quedarse en la barra sin bailar. Carajeándose con otro por cuestiones políticas. Eso, tal vez, es lo que a ella no le termina de cerrar del artista y por eso patea la decisión de enredarse para más adelante.

“¿Qué tal tu día?”

Ella no responde.

A las ocho horas, él recibe un mensaje.

“Bien.”

Podría decirse que prevalece, por sobre las palabras, la intención de mantener el contacto o de actualizarlo, tal vez la palabra correcta vendría a ser que a diario hacen refresh de algo que no se sabe bien qué es. Como para romper esa red de arrastre, él le comenta que el 2 de marzo será la primera celebración de su cumpleaños sin su madre (él quisiera contarle sobre la extraña enfermedad que fue extraviándola en un meandro de estafetas sanitarias y el manotazo final que se la llevó lejos, a escondidas, pero no encuentra razones o confianza para darle toda esa explicación). Ella le dice que el 2 de marzo será igual para ella; por primera vez en su vida no lo va a pasar con su madre en su cumpleaños (de repente, algo se acomoda para él; siente que esa pérdida doble arma, mínimamente, una causa común; desconoce que la madre la echó de la casa luego de la pelea por la media sombra y ella tomó la decisión de castigarla con algo que realmente le doliera).

“¿Te acordás de ese cuadro que estaba justo a la entrada?”

Él le cuenta que temprano, alejándose con una copa de vino porque no conocía a nadie en la galería, se había metido en la última salita de la exposición y quedó frente a una pintura. Era el primer plano de una figura que le trajo de inmediato el rostro de ella (tu cara, le dijo), en una versión perturbada por el mal arte del retrato. En la mejilla de ese rostro había una mosca y él se quedó mirándola un buen rato, preguntándose cómo había hecho la artista para pintarla y dejar esa perfección asentada en un cuadro que no podía más de grotesco, dentro de una exposición igualmente lamentable. Entonces fue y se lo comentó a la artista (sólo lo de la mosca). Ella le preguntó de qué mosca le hablaba. Fueron a ver la pintura y la mosca ya no estaba. Cómo nos reímos, dice él.

“Te habló de mí”, le pregunta. Él le dice que no.

“Ah”, escribe ella.

Un martes (o miércoles) él va a pagar el alquiler del departamento y de casualidad pasa por el centro cultural donde trabaja ella. Al detenerse a mirar los afiches en la entrada, observa por la ventana que ella está con alguien, las dos cabezas frente a una pantalla de computadora. Queda sorprendido al verla a media mañana en ese lugar (siempre se la había imaginado entre mesas, ya avanzada la noche, envuelta en espectáculos que no le interesaban y atenta a los pedidos de la clientela). Él mira su teléfono, ve que ella está conectada, está tentado a escribirle algo para ver cómo reacciona. Escribe “hola”, ella se para, él alcanza a ver que saca el celular de su mochila, lo mira, lo deja sobre la mesa. No le responde.

El fin de la conversación está a tiro de piedra. Hay tantas frases hechas que podrían haber sido escritas por los predictivos de sus celulares. Ella no le responde. Él no quiere escribirle sin que ella le responda. Cada quien sigue con su vida anterior a la danza de la galería, de la que quedan sólo rastros en un sueño que jamás será descripto en los tratados de etnografía contemporánea. Así las cosas, él decide dar por cerrado el asunto (en realidad fue ella la que se adelantó en las decisiones). No le escribe más y tiene la fuerte convicción de que ella hará lo propio. Hasta cuándo vas a insistir con tipos, le dice una de sus amigas. Ella tiene el pálpito de que un día va a encontrar la horma de su zapato (como le dice su madre). Boluda, ¡venite al mar! Ella no puede por los zarandeos emocionales en los que la mete su madre, por el alquiler, le da miedo gastar y después quedarse sin un peso. Por eso se queda todo el verano en la ciudad (él, por su parte, había decidido ahorrar lo de las vacaciones para ir al congreso en Montevideo).

Él cuenta los días sin conversación. Después pierde la cuenta. Hasta que un día ella le escribe. Pregunta si andará por la feria de Mostardas (ella sabe que él nació en ese pueblo). Le anuncia que irá a la feria con sus almohadones y atrapasueños. Ella le escribió, ¿por qué lo hizo? Creemos que para evitar cualquier sorpresa. Ella siente que no le debe nada, pero está bien que le escriba y le avise (un poco en honor a aquel interés que habían tenido aquella noche del baile en la terraza). Ella viaja, él tarda en llegar, en tres horas ella vende todo. Está por irse cuando lo ve llegar. Se saludan con un abrazo. Él le pide que lo acompañe a un stand donde tiene que firmar un librito que escribió hace tiempo sobre impacto ambiental en la costa fluvial bonaerense. Dos o tres personas de Mostardas lo compran y le piden una dedicatoria. Alguien le pregunta sobre el negocio del litio en Catamarca y él se siente a sus anchas, habla hasta por los codos. La mira de reojo cuando ella agarra su campera y sale de la feria. Él alcanza a ver sus manos entreveradas en el pelo, al segundo la articulación en la noche de un rodete oscuro. Sus piernas saliendo de un vestido azul, con inscripciones amarillas y rojas, perdiéndose en el océano de una calle peatonal. Esa atracción inicial que había sentido en la galería regresa en el preciso instante en que ella se retira.

Desde el colectivo que va de Mostardas a la capital, él le escribe preguntándole qué hará el 2 de marzo. Ella le dice que arregló con su madre. Al principio él imagina que ella irá al cementerio, algo que él también había pensado para homenajear a su madre. La cuestión se aclara cuando ella le cuenta que su madre hace un vitel toné increíble y que por eso no puede dejarla en banda (aunque se lo merezca). Tiene 82 años, le dice. Él lee, escribe y borra, escribe y borra, escribe, borra, no se le ocurre qué decirle, las palabras ya no sirven para nada porque la causa común que unía situaciones semejantes ha dejado de existir, en realidad no existió nunca. Las palabras dividen sus territorios y se van, cada una por su lado, a significar lo que les corresponde; aquella fábrica de vida que animaba las palabras dejó de funcionar, cerró por falta de materias primas.

“Ok.”

Es un final.

Pasan los meses, llega otro verano semejante al anterior. En lugar de la galería de arte hay una casa de empeño y ya nadie menciona aquel día en la terraza, ni siquiera sus protagonistas que además ya no se recuerdan entre sí. Del mismo modo, una vez que dejemos de leer olvidaremos todo esto que fue dicho. Sin embargo, un domingo en el que la melancolía arroja sus cuchillos sobre todo lo que nos rodea, la historia regresa sin pedir permiso y se bosqueja con tanta claridad que hace doler los ojos. Ella, él, como partículas a punto de brillar o mejor, dos galaxias que se aproximan, adiestradas con singular éxito en el intercambio de señales. Escribir se parece un poco a eso. Escribimos ya no sobre las pérdidas, sino para saber por qué o cómo las historias regresan cuando menos las necesitamos. Y apuntamos, en los entretelones de nuestras vidas, que hasta aquello que no empieza merece un final.