Únicamente dormía siestas en la casa de mi abuela. Su dueña nunca me obligó a dormirlas. Con manos de nidos peinaba mis rulos y con voz de violín me sacaba a volar, desplegaba alas de antiguas leyendas hasta acunarme despacio en acolchadas nubes de paz. Una caramelera siempre llena, una botella de anís casi vacía, fotos de un abuelo que no conocí, un gallo embalsamado y el tiempo balanceándose en el péndulo de un viejo reloj de pared, decoraban su fresco dormitorio de techo alto.

Todas sus pertenencias archivadas en un baúl eran mis juguetes favoritos, incluso un herrumbrado trabuco, el mismo que supo usar un viernes de luna llena para espantar a un lobizón disparando al aire.

La mecedora era el único objeto vedado en mi paraíso perdido. Doña Emilia justificaba su prohibición explicando que funcionaba acorde al ritmo cardíaco, no apto para mis pulsaciones aceleradas que terminarían destruyendo su amado sillón.

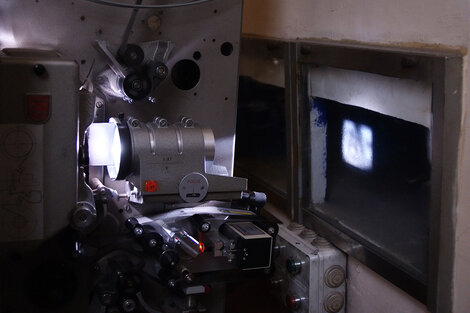

Al caer la noche, luego de encender un trapo para espantar mosquitos, me gustaba sacar las sillas de paja desde la cocina e instalarlas prolijamente en el centro del patio, buscar la linterna plateada, pesada y larga, e imitar a mi vecino, el Nene Marcheti, verdulero por las mañanas y acomodador en el cine de mi barrio durante las tardes noches.

Aquél comerciante tenía un ángel especial para atender a grandes y chicos. Mientras pesaba papas en su balanza colgante podía reproducir diálogos completos, en un inglés mal pronunciado, de viejos westerns, imitar a Sandrini o cantar algún tango de Gardel. Me gustaba acompañar a mi padre a comprar frutas y verduras a su local porque me parecía verlo rejuvenecer durante sus largas charlas sobre política con su viejo amigo y ex compañero de La Fraternidad.

Ambos habían perdido el trabajo en el mismo año y bajo las mismas circunstancias, el Nene vendía lechuga para sobrevivir y a mi viejo lo habían acomodado, sin linterna, en una oficina para realizar un laburo que odiaba, con el único fin de darle de comer a su familia. Para el propietario del salón barrial de exposiciones de creaciones del séptimo arte, yo era el sobrino de su empleado, una vez por semana, escondido entre carteleras de estrenos, esperaba una señal de luces desde su faro manual que me autorizara a cruzar cortinados, sentarme a ciegas en alguna butaca y mirar una película empezada sin entrada ni programa.

En los inicios de la actual democracia, cuando dicho cine era un recuerdo y la oscuridad del lugar era rasgada por miles de reflejos de la bola espejada de una discoteca, sentí la necesidad de devolverle a un Marcheti viejo y enfermo, tantas alegrías pasadas, invitándolo al estreno de Evita, quien quiera oír que oiga. Con un ojo miré la película, con el otro observé cada una de sus emociones contenidas durante tantos años.

Antes del regreso y tal cual se acostumbraba, fuimos al bar más cercano a disfrutar de unas porciones de pizza con cerveza. No dejé pasar la oportunidad de preguntarle a un protagonista real de los hechos, qué le había parecido la obra. Eligió quedarse con la letra del tema musical cantado por Lito Nebbia, no dudó en decir que allí estaba la madre del borrego, en la Historia escrita por los ganadores, "mitad mula, mitad camelo", resumió el ferroviario con un auténtico poder de síntesis callejero.

Me aseguró que a veces, peor que prohibir es mentir, a pesar de que siempre existen "ñatos" dispuestos a las dos cosas, con el único fin de que las nuevas generaciones nunca se enteren, entre otras cosas, que el imperio sólo manda a matar a los que no pueden comprar, que Rivadavia, el mismo que nos endeudó por primera vez, no permitió bajar a San Martín hasta Buenos Aires, obligando al prócer a permanecer en Mendoza, en donde sufrió tres atentados fallidos contra su vida antes de emprender el exilio, que Dorrego, antes de ser una calle, fue un hombre fusilado por los mismos intereses y que la Plaza de Mayo había sido bombardeada por pilotos cipayos de la misma bandera que sus muertos.

Después del tercer porrón y antes de una confesión, me contó, sin dar nombres, tal vez para no herirme, que en su vida había conocido a muchos compañeros muertos de tristeza durante la resistencia y que su changa en el cine no sólo había sido un rebusque, también fue una terapia para zafar de la depresión.

Ante cada fila de espectadores que se formaba a sus espaldas y a quienes debía conducir hasta sus asientos, volvía a ser, por un instante, el maquinista de una formación de vagones con pasajeros perforando con su halo de luz la oscuridad de los campos argentinos. Cansado de tener que ver siempre la misma película con diferentes actores, repitiendo idénticos errores, contados como aciertos en una historia escrita por los que ganan, en medio de interminables noches cerradas, siento la necesidad de bajarme de este tren fantasma en la estación de mis saudades, con la sana intención de gambetear infiernos, el estupor de un nuevo intento de magnicidio ninguneado por un periodismo de guerra, impunes Bernardinos amenazando con volver para profundizar la entrega o excéntricos anarquistas de derecha prometiendo destruir lo poco que queda en pie, incapaces de entender que inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe.

Con la vieja linterna plateada, mi herencia, la misma que nunca dejé oxidar, sentado sobre una silla de plástico reforzada, meciéndome imperceptiblemente sobre sus patas traseras, proyecto con la luz del reflector, sobre la copa de los árboles que alguna vez planté, un film producido íntegramente en los estudios de mi memoria, para después, con la dignidad propia de los perdedores hermosos, escribir mi verdadera historia.