Apenas llega a una gran ciudad, ya provisto de una masa de información tan vasta como el lugar que visita, el turista suele, además, ser bombardeado por folletos y guías que le dicen dónde ir, cómo pasear, cuándo salir y qué comer. Un círculo de museos, puntos históricos y modernos, excursiones y mapas-de-sitios-imprescindibles que comprimen la idea del viaje llevándolo a un conjunto de experiencias gregarias y uniformes en el espectáculo del aparente goce vacacional. De ese modo el turista, quizás sin notarlo, repite muchas veces la secuencia de vida que se había propuesto dejar en su país de origen: planifica y organiza el orden de los días.

Una urbe cosmopolita como Barcelona, colapsada por el turismo, también invita sin embargo a la aventura. A perderse entre sus barrios laberínticos y sus maravillas arquitectónicas. A caminar tranquilamente y sin prisa de la parte antigua a la moderna. A tomar una bicicleta y recorrer las playas y los parques. A encontrarse, en definitiva, con rumbos desconocidos para escapar a la marea de selfies y los circuitos de la industria cultural gobernada por la compulsión al consumo.

AIRE DE SUBURBIO Un paseo por el barrio El Raval sin un plan preestablecido, por ejemplo, es una propuesta que pocos folletos recomiendan y que, lejos de las aglomeraciones frenéticas, se disfruta por una serie de sensaciones antes que por un recorrido fijo. Es difícil definir, a priori, un único rasgo: en él conviven diversas nacionalidades a la vez que se asienta una fuerte identidad catalana; una historia que se remonta a un pasado rural y que llega a mezclarse, en la actualidad, con locales de moda, bares antiguos y modernos, librerías exclusivas, comida tradicional, música electrónica y ciclos de cine de calidad.

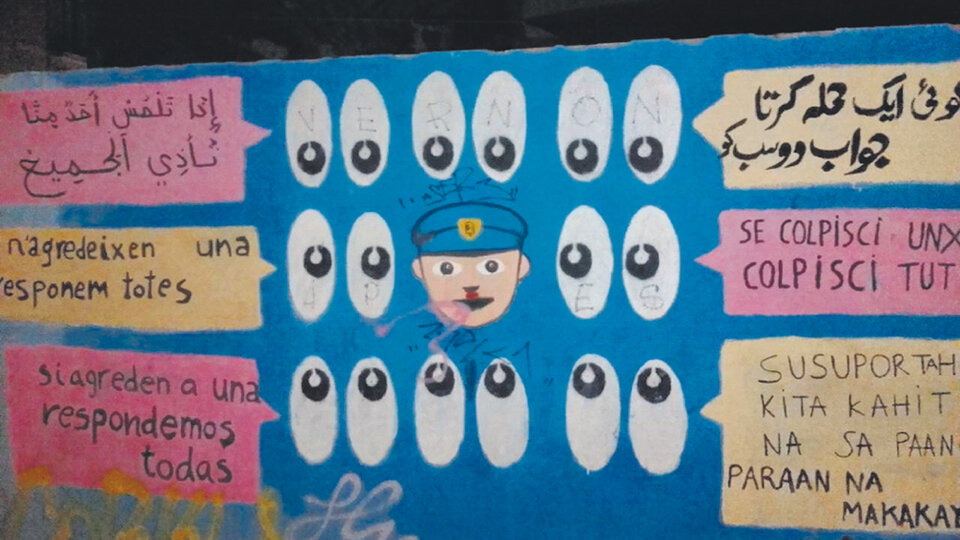

Entre la Rambla, el Mercado de la Boquería y a pocas cuadras de zonas más turísticas como los barrios Gótico y el Born, en El Raval se siente un aire de suburbio. Salir de un museo de arte contemporáneo para entrar en una tienda árabe; observar la vida cotidiana de los migrantes –más de la mitad de los habitantes son extranjeros– entre el rap de los skaters y el pop latino de los restos modernos; tomar una caña y almorzar en los comedores catalanes, donde es posible probar comida típica como butifarras y crema catalana a precio módico. Pararse frente a la pensión donde vivió el escritor chileno Roberto Bolaño en una planta alta y bajar la mirada ante los graffitis que copan las paredes. Oler a pan y baklavas de nuez que salen de las confiterías de los marroquíes para entrar en la Filmoteca, donde suelen programarse ciclos del mejor cine –de John Ford a Ingmar Bergman, de David Lynch a la nueva ola de autores europeos– con tarifas populares.

“El Raval nunca duerme, siempre está en ebullición”, dice el periodista Laureano Debat, autor de crónicas sobre el barrio y asiduo visitante. La ebullición, ahora, parece concentrarse en el referéndum de independencia anunciado para el 1º de octubre, propuesto por el gobierno de Cataluña pero sin el aval de la presidencia de España. “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?”, será la pregunta que deberán contestar los ciudadanos.

En el Raval hay banderas catalanas colgadas en los balcones con el “sí”, en franco apoyo a la autodeterminación, aunque el debate político no parece ser parte de toda la comunidad. “Este barrio es un reflejo de la España de hoy, con mucho turismo, inmigración y nacionalismos dispersos, por lo que es difícil definir qué es lo que queda de lo catalán en la cultura. Hay problemas sociales, como la vivienda, y el costo de vida es alto. Entonces mucha gente se muestra indiferente al referéndum, está más ocupada en la supervivencia o en conectarse con la identidad de su propia tribu urbana”, explica la académica Mariona Surribas, catalana de nacimiento.

En rigor, la personalidad de El Raval aflora en un carácter polifónico, donde las minorías –sexuales, culturales, étnicas– encuentran un lugar de pertenencia que parece estar negado en otros barrios de la ciudad. El secreto, entonces, es descubrirlo con asombro, desde el anonimato del paso lento, entre librerías anarquistas y boutiques de ropa con diseños de autor, templos hindúes, mezquitas e iglesias. Una suerte de paseo por la historia, por el pasado y el presente, en un barrio multicultural que fue aldea de huertas durante la época medieval, fuera de las murallas que protegían la ciudad. Que en la modernidad se convirtió en la cuna de la bohemia y hace no mucho tiempo fue conocido como el Barrio Chino, en el denominado “destape” postfranquista.

¿PARA EXPERTOS? Las guías “profesionales” sólo recomiendan andar a pie a los turistas “con experiencia”. Sitios como barcelonatouristguide (www.barcelona-tourist-guide.com/es/barrio/el-raval-barrio.html) dicen que el olor a basura, la poca iluminación y los ruidos de la calle perturban la civilizada marcha de los visitantes. Algunos diarios locales, incluso, han hecho informes sobre el peligro de la prostitución, el crimen y el tráfico de drogas.

Sin embargo, todo viajero sabe que el sentido de la exploración prescinde de las guías y las alertas mediáticas. Caminar por El Raval genera, en principio, una sensación agradable: las calles se pueden transitar con calma y sin pedir permiso. Si en el Parque Güell, la Sagrada Familia, el Gótico, la Rambla y el Paseo de Gracia los visitantes se chocan entre sí, aquí parecen vagar fugazmente de un pasadizo a otro, para entrar y salir de los lugares como si fueran ocasionales voyeuristas de una metamorfosis urbana que nunca es algo estático sino un devenir dinámico y móvil. Al lado de una bandera catalana, otra de Pakistán; al lado de una iglesia, una mezquita –en el Raval, los musulmanes festejan el Ramadán–; al lado de un museo de arte, una pista de skate; al lado de un bar irlandés, un supermercado especializado en comida y objetos rusos; y en una calle, tres tiendas de vinilos y dos locales de ropa vintage a metros de locales de comida vegana, de galerías de arte, de salas de ping-pong y de una explanada donde dos DJ se retaron a duelo.

“Para volver a explorar la naturaleza del viaje es imprescindible descomprimir el viaje organizado actual. En nuestra época, el turismo ha transformado el planeta en un espectáculo homogéneo y nos ha convertido en extranjeros perpetuos que deambulan por la imitación de la imitación de un lugar al que una vez quisimos ir. Es la ley de los rendimientos marginales decrecientes”, escribe el cronista de viajes Lawrence Osborne en El turista desnudo.

Ir a El Raval a tientas –los catalanes lo llaman “ravalear”– como una invitación para “descomprimir el viaje organizado actual”, ver cómo los inmigrantes preparan las tiendas, escuchar los más de diez idiomas –entre catalán, español, indio, inglés– que pueblan una vereda con diversas gestualidades, espiar tabernas diminutas de sólo dos mesas, los puestos de frutas, almendras y pistachos, la ropa colgada en los balcones, la luz mortecina dentro de los departamentos. El Raval como una especie de conventillo compuesto de arquitectura antigua, y a la vez con sus casas-fábricas, esquinas redondeadas y sus edificios de finales del siglo XIX, con planta baja de uso comercial y cinco pisos.

Con sólo atravesar un callejón, surgen otras imágenes. El conventillo se convierte en algo más moderno, más cool. El edificio del Museo de Arte Contemporáneo (Macba) , con tres plantas de exposiciones internacionales, aparece en una esquina bajo el sonido de los skates, con pequeños grupos de jóvenes sentados en la vereda escuchando rap y fumando tabaco, mientras esperan el turno de su mejor performance.

En Barcelona, cada barrio tiene su propia avenida o su propia rambla. En la rambla del Raval, los turistas comen pescado y escuchan pop latino, y una escultura de un enorme gato negro de Fernando Botero se erige como un centinela. A unos metros, hay una plaza llamada Manuel Vázquez Montalbán, en homenaje al escritor que allí inmortalizó las aventuras del detective Pepe Carvalho como el fotógrafo Joan Colom lo hizo con sus personajes suburbanos. Entrar a la inmensa librería La central del Raval, construida de piedra, para después sentarse en el bar Marsella, el más antiguo de Barcelona, que ofrece viejas botellas de licor entre armarios polvorientos. El barrio no da respiro.

Poblado de edificios románticos como el monasterio de Sant Pau del Camp y de construcciones medievales como el Hospital de la Santa Creu, El Raval no parece estar ajeno a los procesos sociales que afectan a la ciudad. Por un lado, una dinámica de guettos. Por otro, una creciente gentrificación, donde la población autóctona y los inquilinos estables fueron expulsados en los últimos años por la especulación inmobiliaria.

Entre lo retro y lo posmoderno, sin embargo, el Raval resiste al desarraigo y la homogeneidad que impone la globalización. En las paredes hay graffitis donde se denuncia la violencia policial, las prostitutas intentan sindicalizarse bajo la agrupación “Putas Indignadas”, y las discotecas gay son una marca de orgullo entre nativos y visitantes.

En un concentrado radio de callejones y avenidas, oculto entre laberintos, El Raval luce infinito, visceral y enigmático a los ojos del viajero, desenfrenadamente vital tanto a la luz del día como en los paseos nocturnos.