Acá va el misterio de Pío Collivadino: ¿había manera de conocerlo y no hacerse amigo? El tano de Barracas dejó unas cuantas fotos, no tantas, y en todas está sonriendo. O de joda. O disfrazado. O haciendo esas pavadas que hacemos en los selfies grupales pero con cámaras de cajón arriba de un trípode. Hasta Basaldúa, que era serio como perro en bote, aparece en sepia con las comisuras subiendo un poquito. Por algo Collivadino fue contratado por la ciudad, junto a Gigli y otros valores, para pintar las decoraciones del Carnaval porteño de 1923. En esa época, la dirección general de Paseos hacía cosas así, en vez de dedicarse a pavimentar el verde.

Los Collivadino llegaron a Buenos Aires tempranamente, y Pío nació en Barracas en 1869, justo a tiempo para bancarse las furias de Sarmiento ante la marea de tanos que ya estaba cambiando a la ciudad. El bebé ni se enteró, claro, y para cuando tuvo uso de razón la cosa estaba resuelta. Pero hay que parar un segundo a pensar en lo que era Barracas hace un siglo y medio, un rancherío con barracones, literalmente, la parte de atrás del puerto de La Boca, un cacho de campo que seguía naturalmente pampa adentro.

Era un pobrerío, claro, tan pobre en Italia como en el nuevo país, pero por acá había otras posibilidades. Por ejemplo, la librería boquense, en italiano y castellano, el teatro local, la escuela a mano. Pío aprende y eventualmente termina en la Scuola Nazionale de Buenos Aires, italiana ella, que enseñaba dibujo. El pibe despega, vuela, y se gana la difícil beca para artistas jóvenes que los mandaba a Europa a formarse.

Entre los papelitos encontrados en su taller, que Collivadino era de los que guardaban, aparece su manera adolescente de apropiarse de su ciudad, un rito que todos pasamos. El pibe aprende a usar el transporte urbano, se va al Centro, patea cuadras y cuadras, y dibuja. Es la semilla de lo que más adelante le va a hacer un lugar en nuestra historia del arte, el paisaje urbano. Hay barcos, hay una costa de yuyos sin malecón, hay edificios increíblemente aislados, como en medio del campo y esperando que les construyan a sus vecinos. Collivadino maduro será el cronista de la ciudad en construcción.

Pero a los veinte anda para Italia, una emoción personal, y se pone a trabajar como un poseído. Hay una foto, otra, de un chiquilín con bigotito en una pieza de mala muerte decorada con recortes de revistas de arte pegadas en la pared. Hay una mesita, un par de sillas, un bastón berreta, un paraguas y nada más, pero el chico está feliz, con la sonrisa de siempre y un sombrerito redondo que por suerte ya no se usa más.

En 1891, Pío es aceptado en la Accademia di San Luca, que viene a ser la academia de bellas artes italiana. Estudia con Cesare Mariani y, común en la época, es uno de los estudiantes que participa en los murales de la Corte Constitucional en Roma. Recién en 1896 se vuelve a Buenos Aires cargado de bocetos, pinturas y copias de los maestros, y empieza el ganapán que es la vida del artista post becas, post cursos.

Lo que hace Collivadino es pintar La hora del almuerzo, que honra el Museo Nacional de Bellas Artes, un cuadrazo que es un retrato colectivo de albañiles comiendo, riendo, pensando, sucios, animados, cansados. Por el medio de la tela hay un muchacho del que uno no se olvida nunca, con un gorrito de papel de diario, manchado de material, riéndose abiertamente de una broma, de algo que le dice otro pibe, de espaldas en el cuadro. La expresión es magnética, lo más vivo del cuadro y... ¡esa pierna en escorzo! Ya la quisiera más de uno.

El cuadro lo pone en el mapa, porque le gana una medalla de oro en la muestra de Venecia de 1903, un evento al que vuelve un par de veces, siempre enmedallado. También lo premian en Saint Louis, Missouri en 1904 y le dan una Orden de la Corona italiana y lo hacen miembro de la academia de Brera. Tanto viaje y tanto éxito le dan un permiso interno para hacer algo realmente importante, salirse del realismo de paleta tranquila hacia un posmodernismo que a Buenos Aires apenas estaba llegando. Collivadino entra al grupo Nexus dirigido por nombres como Fader e Yriurta.

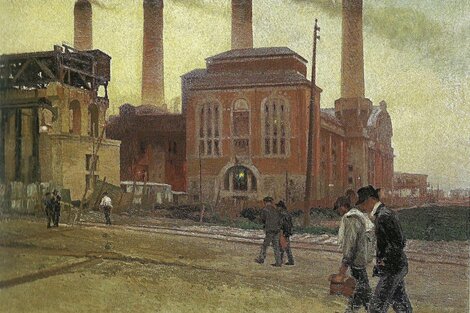

Ahí es donde los paisajes de Tandil empiezan a vibrar y las nieblas del Riachuelo se llenan de significados, cuando Parque Chacabuco y alguna calle de andá saber qué arrabal aparecen en impastos saturados de color, cuando te mojan los charcos de las calles de tierra y te quema el sol de la tarde en la avenida Ingeniero Huergo, amarillo y horizontal. ¡Y qué retrato de la ciudad porteña que nos hace! Masas terminadas y a medio construir bajo cielos de nubarrones grises y colorados, edificios echando humo por sus incineradores como si fueran maquinotas arrancando, árboles danzando frente a las facahdas rematadas con mansardas.

Nunca se habían visto tantos andamios en la obra de nadie, y el cronista vuelve y vuelve al mismo lugar a distintas horas. La Diagonal Norte al caer del sol parece un sueño dorado, y a la luz de un día gris y acerado muestra los edificios Bencich apenas arrancando. Es un catálogo de alturas y de casas viejas, con arquerías y sin ochavas, de empedrados y barriales, de faetones y calesas a caballo, de conventillos boquenses y coloridos, de paredones viejos blanqueados. Y siempre el barrio, el Riachuelo, los puentes, las barracas. Es una ciudad que ya parece hecha para los autos donde la gente es chiquita y borroneada: el fuerte de Collivadino no era el retrato.

A todo esto, el pintor de las cosas porteñas se muda al Gran Buenos Aires. La casa de Banfield es de esas bellezas de las que ya quedan pocas, barrial, con jardincito y galería, pacata y bien construida. Hoy es el museo Collivadino, gracias a su familia y a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Y es un tesoro de descubrimientos gracias a Laura Malosetti Costa y al equipo de restauración de la Universidad de San Martín. Las dos universidades bonaerenses se pusieron a trabajar juntas, descubriendo papeles y obras desconocidas, restaurando y haciendo un espectacular trabajo de estudio que recogieron en el libro El Taller de Collivadino. Son esas patriadas que en este país distraído te calientan el corazón.

Collivadino tuvo una carrera paralela como educador. Enseñó en la Academia Nacional, formó a muchísimos y dirigió por años la Escuela Prilidiano Pueyrredón. Cuenta uno de sus últimos alumnos, el humorista Geno Díaz, que un resentido aprovechó la revolución de 1943 para echarlo y reemplazarlo por "uno de esos perversos incompetentes". Para el gran Geno no había dudas, "fue un crimen más, entre muchos otros, del fascismo en Argentina".

Al maestro lo perdimos el 26 de agosto de 1945. Llegó a ver el fin de la guerra y la caída del fascismo en su amada Italia. Su memoria está en Banfield y en cada museo de este país.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/sergio-kiernan.png?itok=NcRptsXz)