Treinta años después, Gabriel recordaba el momento en que lo había pensado por primera vez. Distraído de sus juegos de gangsters, oculto de la mirada de su abuelo, el pequeño observaba un montículo de hojas secas bajo un banco desvencijado en la plaza central de Araca. "Siempre hay cosas escondidas debajo de alguna hojarasca". Era la plaza habitual, los bancos rotos de toda la vida, el otoño de cada año. Pero esas hojas se le hacían adánicas, virginales, casi un descubrimiento de su memoria, una invención de su mirada. La hojarasca ahí, amontonada, invisible, en su estadía provisoria, parecía descansar hasta la próxima brisa, el pantallazo ventisco que volvería a desarmarla, a convertirla en partes voladoras de un todo nostálgico e irreconciliable. Pero ahí, así, en ese minuto de montículo, de vital quietud amenazada, en ese entrevero de rojos y marrones y verduzcos, entre los vértices, las nervaduras y las terminales en pico, superpuestas, montadas, caóticamente apiladas, las hojas de otoño bajo el banco parecían esconder un secreto. Gabriel miraba hipnotizado, entre las maderas podridas del asiento, con la fascinación del mundo descubierto y la impotencia del enigma nunca revelado. Sabía que no podía tocar, revolver con un palito, soplar. Que ese precario orden de objetos escondía algo que no sería mostrado a la fuerza. Que incluso, tal vez, no sería mostrado.

El niño hacía fuerza con la mirada, reclamando su anagnórisis. En esas estaba cuando escuchó la voz de su abuelo, lejana y amenazante. El Coronel había salido ya del mercado, y otra vez, Gabito había desatendido el habitual "no te muevas de aquí". Mientras el abuelo continuaba con el pregón, el pequeño echó una última mirada entre las tablas raídas, como si ese tardío instante de contemplación le estuviera permitiendo una composición fotográfica memorable, y memorística. "Algún día seré capaz de develar los misterios del mundo", pensó mientras salía corriendo.

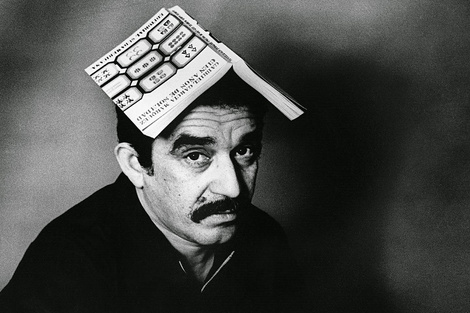

Treinta años después, en una plaza parecida de la ciudad capital, en un recreo entre el viaje a pie y la reunión con la editorial, Gabo se sentaba en un banco sin respaldo. El pecho le había avisado de su necesidad de reposo. Estaba con el tiempo justo, pero su biología había decidido por él: cinco minutos para reponerse, para disfrazar estratégicamente la ansiedad, para acomodar los pliegues de ese traje prestado que le quedaba grande. Necesitaba aire a rafagazos, pero sus narinas parecían selladas. Inclinó su cuerpo hacia adelante, los codos apoyados sobre los muslos y colgó la cabeza, descomprimiendo la presión de su nuca. En un ir y venir visual que buscaba acomodar las sensaciones, reparó en las hojas amontonadas bajo el banco. Y pensó que otra vez era otoño, tres décadas después. Que los misterios de la vida lo habían convertido en escritor pero seguían resistiéndose a ser acomodados en su mente. Ahí estaba su niño, asomándose otra vez a otra hojarasca, que era la misma, todas las hojarascas del mundo. Sus días, su pulso, su respiración, las teclas de su máquina de escribir, todo era hojarasca. La novela corta que llevaba en su maletín de mano con la amarga ilusión de que fuera publicada (muertos, patriarcas y un médico que arriba a un pueblo inventado), la llamada del editor unos días antes y la concertación de la cita, el banco roto de Araca y este ‑lustrado‑ en la ciudad capital. El mercado en el pueblo de la infancia y el edificio vidriado de la editorial. Todo hojarasca. En esos cinco minutos para tomar coraje pudo develar el mundo oculto bajo el banco de la infancia muchos años atrás, y el universo se le presentó con forma de biblioteca (como el hielo de Melquíades) El recorrido entre puntos distantes y distintos configuraba ahora un texto que parecía escribirse solo, bajo una lógica recién descubierta, que arrojaba imágenes apresuradas, vertiginosas, como cayendo por las paredes acuosas de una cascada, y reunidas nuevamente en el espejo de agua en la que decanta la catarata, componiendo su danza de colores, de disparates, de nuevo mundo.

En el sillón doble tapizado de cuerina verdosa, Gabriel esperaba ya sin premura. No conocía a su interlocutor, pero estaba seguro que lo llamaría por su apellido incompleto. "Y eso será una buena señal, una ventaja". La secretaria le había ofrecido café, pero no aceptó. Estaba ocupado en el vértigo de la intuición, en la espera. Con las dos manos sostenía su maletín, adentro la hojarasca.

--¿Gabriel García?

Salió con firmeza de la espera, dio un paso y luego otro y así hasta alcanzar el umbral de la oficina de la que lo habían llamado. Desde afuera, estrechó su mano izquierda, que fue recibida por una parecida, izquierda también, mientras la derecha de ese otro a quien pertenecía la voz que, segundos antes habría pronunciado su nombre (incompleto) cerraba la puerta.