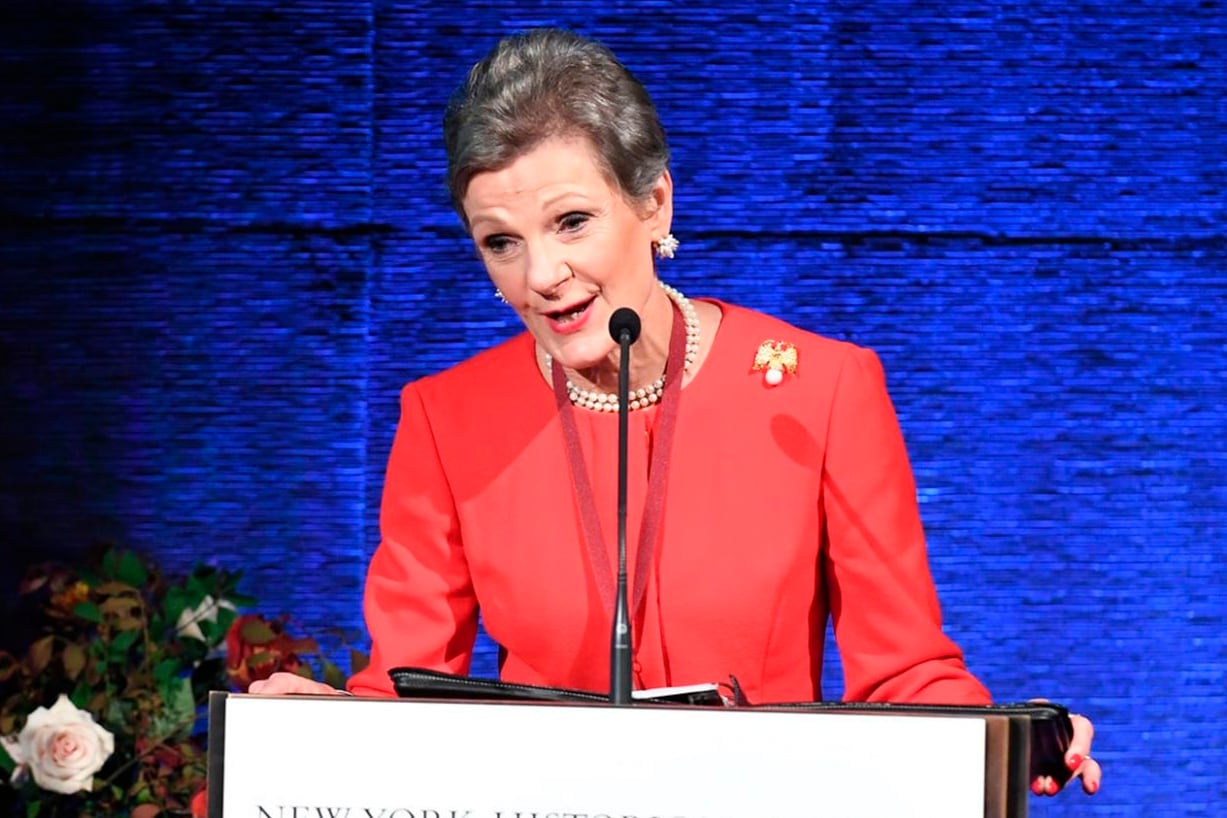

Jeanne Moreau (1928-2017) fue mucho más que una leyenda

Una actriz que celebró todas las turbulencias de la vida

La inolvidable protagonista de Jules et Jim marcó toda una época y trabajó con algunos de los mejores directores de la historia del cine, de François Truffaut a Luis Buñuel, pasando por Orson Welles, Michelangelo Antonioni, Jacques Demy y Rainer W. Fassbinder.