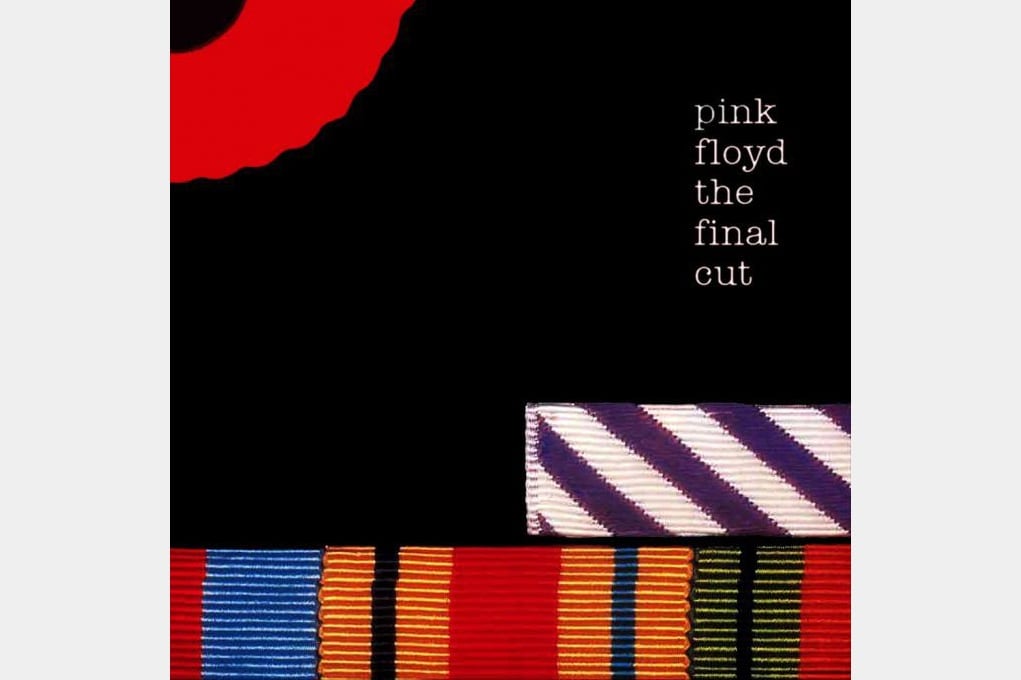

El disco en el que Roger Waters cuestionó a Margaret Thatcher por la Guerra de Malvinas

A 40 años de la publicación de "The Final Cut", de Pink Floyd

Trabajo injustamente ensombrecido por las luces de su antecesor The Wall y por las peleas internas, resultó una suerte de canto del cisne de la banda británica. Se destacó por su impronta antimilitarista.