Una vez en el cine asistí a un sueño. Claro, los sueños siempre fueron comunes en el cine. Como un truco, para avanzar o retroceder en la historia. O para entrar en el inconsciente de un personaje. Pero esto fue completamente distinto. El que yo viví fue un sueño –digamos– documental. Algo tan logrado en su forma que me dejó pensando si los sueños no estarían hechos en realidad con la misma materia de esa película.

Imagínense un sueño contado practicamente mientras ocurre. El narrador susurra como si el sonido de su propia voz pudiera llegar a despertarlo. A medida que las imágenes mentales se suceden las comenta como si tratara de entender lo que está soñando. “En un principio, había un árbol. Un árbol en otoño. Había perdido sus hojas pero aún tenía fruta para que comieran los pájaros. Ya nevaba. Entonces aparecieron nubes extrañas. Como si fuera verano y no otoño”.

No fue la idea del sueño o su concepción psicoanalítica lo que me interesó. En 2006, cuando vi Elegía de un viaje de Alexander Sokurov yo no soñaba. Fue la forma de filmar el sueño lo que me dejó medio atónito, sin entender. ¿Se puede? ¿Está permitido hacer eso? ¿La ficción de un sueño ordenando imágenes de la realidad en un montaje sinfónico? ¿Ah, esto también es un documental? Había quedado tonto, como si la película estuviera mirándome a mí y no al revés. Senti que no estaba en una sala de cine si no metido en la cabeza del director.

“Alguién me dejó. Comencé a sentirme mejor. Respiré profundamente. Luego empezó el movimiento. Entendí que era invierno. Hacía frío. Casi podía tocar el camino. Ininterrumpido, transparente. ¿Y la gente? Debe ser el atardecer pero ¿dónde está la gente? Edificios grises, como cárceles. Luego hubo niebla. Me encontré en un claro. ¿Para quién es toda esa belleza? Nadie puede verlo. Y aún así es tan hermoso. Es una soledad tan ideal. Perfecta, fría. ¿Quién me mira desde allí? Alguién me mira desde atrás de ese árbol”.

Durante años intenté un juego fallido. Copiar esa elegía curiosa. La sucesión de imágenes inquietantes, la relación con la banda sonora, la ruta de ese viaje hecho de giros imprevistos en los que el narrador intenta entender lo que está pasando. ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién me envió? ¿Por qué un viaje tan largo? ¿Quién soy? ¿Está lloviendo o nieva? ¿A dónde va la gente con tanta prisa en medio de la noche? De pronto la cámara sigue a un monje. De pronto cruza una frontera. El soldado duda si sellar el pasaporte. ¿Qué derecho tiene de mirarme así? Se atraviesa un tunel en la noche. Un alto en el camino. Un hombre dice que durmió nueve meses pero volvió a salir al mundo y recuperó el rumbo. ¿El sentido de la vida? Vivir. Estar vivo.

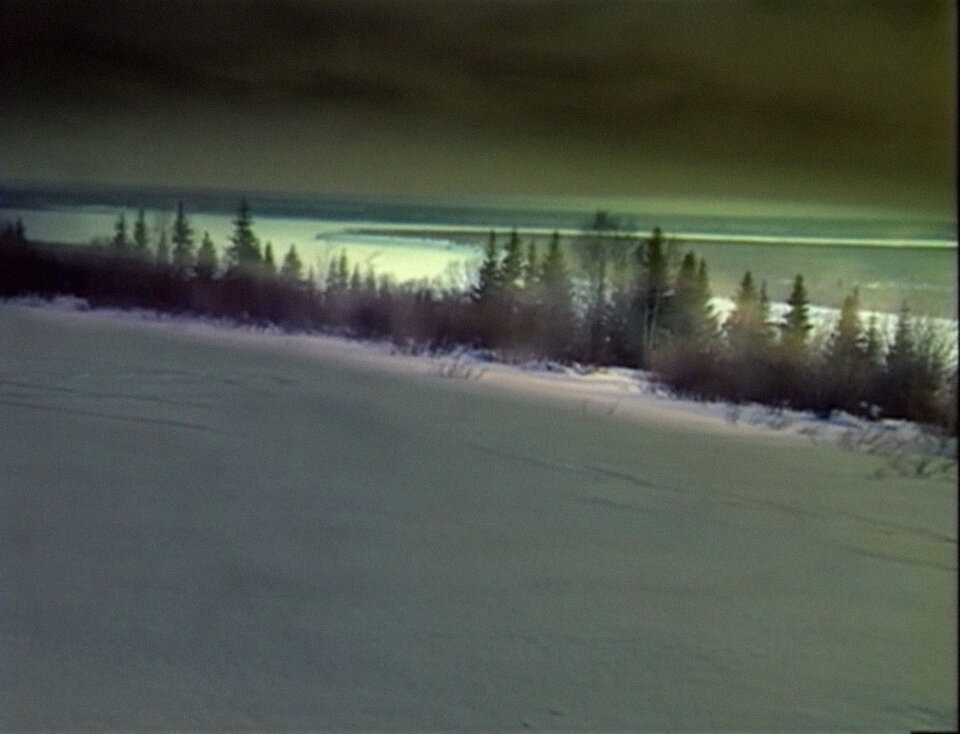

En la fotografía de esa película había algo indescifrable. No era experimental, no era una pieza fílmica en una galería ni una performance de cine expandido. Era una película narrativa, un documental. ¿Un documental? Algo completamente fuera de mi radar. Imágenes chatas, con la perspectiva alterada, una textura desconocida y esa luz suave del norte, fría y envolvente.

Supe por un amigo que, como buen ruso, Sokurov había iniciado un levantamiento contra lo que llamaba “la dictadura de la óptica”. Un cineasta pintor, que quisiera ser pintor que se revela contra los principios de la fotografía. “El cine óptico ‘tradicional’ halaga al espectador, a su gusto por la verosimilitud, pero casi nadie trabaja para vencer la realidad óptica”, había declarado desafiante en una entrevista de Cahiers du Cinéma. “Tengo la impresión de que el cine es un refugio para perezosos”. Touché.

Poco tiempo después de verla en sala busqué una copia pirata y la guardé en el rígido. ¿Por qué? Todavía no puedo explicarlo. Quizás esperaba que la película me sane de algo que padezco y no se bien que es. ¿Podrá alguna vez la película disparar esos sueños que nunca sueño? Cada tanto, como quién prende una vela en su altar privado, desempolvo el video de su letargo digital y lo miro.

Veo él árbol en la luz tenue de otoño a través de una reverberancia de aire caliente que deforma la imagen. Las partículas de nieve cruzan el cuadro sin rumbo preciso. Imaginar a los pájaros que rondan el árbol. Imagino el bosque frondoso sacudido en una ráfaga continua de viento. ¿Se escucha a Tchaikovsky? De pronto aparecen las nubes extrañas como una promesa de cambio inesperado pero nada cambia.

¿Luego? Luego un árbol, otro árbol. Un árbol en flor. ¿Está en Japón? No, no es japón. Hay un gran muro y una puerta. Adentro, la luz de la luna se dibuja en las paredes de un lugar lujoso. “¿Acaso no pinté yo ese cuadro? ¿No tuve todo esto frente a mis ojos? Cada árbol, cada sombra. Recuerdo bien este cielo”. En su sueño el director entra y sale de los cuadros. Viaja a otros tiempos. Se pregunta si acaso él no estuvo debajo de ese mismo cielo. “El señor debió haber sido severo con las personas. Tal vez ahora está creando un nuevo mundo, mejor. Y entonces deja nuestra vida librada al azar”.

En esas semanas, si mi memoria no falla, vi Una vida sencilla (1997). Recuerdo la costurera japonesa, sola en la montaña, y sus kimonos. El sonido de la aguja que traspasa la fibra. Un insecto que aletea contra el papel de arroz de las paredes. De Voces espirituales (1995), la primera parte, me viene a la mente ese plano único que alcanza para contar la vida de Mozart. La luz va cambiando y tiñe el blanco de la nieve, cruzado únicamente por una hilera de coniferas.

Varios años después de volver una y otra vez a ver la película sin buscar ninguna otra información adicional supe que había sido un encargo. Originalmente, un proyecto del Museo Boijnam de Rotterdam que planeaba financiar una serie llamada Nightwatch con películas de varios directores. Entre ellos estaba Johan Van Der Keuken que murió antes de que todo pudiera concretarse.

Más tarde apareció un productor y, al parecer, fue la primera vez que alguien le dijo a Sokurov: “Acá está el dinero. Hace lo que quieras”. Y eso hizo. Armó un equipo reducido, agarraron una camioneta y viajaron filmando sin guión desde Rusia a Rotterdam con 20 grados bajo cero. Cuando conocí el trasfondo la película me gustó más todavía.

Hace poco leí que se manifestó contra la guerra. Dijo que la estupidez era infinita pero que iba a seguir viviendo en Rusia porque era su patria aunque no estaba seguro si iba a poder seguir filmando. Me pregunto si habrá a vuelto a ver su Elegía de un viaje.

Ahora el archivo pirata está abierto en la pantalla. Voy y vengo de las imágenes mientras escribo. De pronto creo haber descifrado el enigma. ¿No será que algunos rodajes se parecen a esta película? Una promesa de un sueño o de un viaje que nunca se sabe bien a dónde va o cómo termina y que cuando acaba solo deja una sensación frágil de lo que creemos haber vivido. ¿No será que desde hace años vuelvo a verla añorando el próximo?

Darío Schvarzstein vive y trabaja en Buenos Aires. Es realizador audiovisual, fotógrafo, investigador aficionado. Dirigió y escribió la serie La huella en la imagen (2020), sobre las historias de la fotografía argentina en el siglo XIX, y los documentales Máquina de sueños (2012) y El ojo en el cielo (2013), entre otros trabajos. A veces se esconde en un arroyo desamparado del sur de Entre Ríos donde la luz tiene propiedades mágicas.