Desde Barcelona

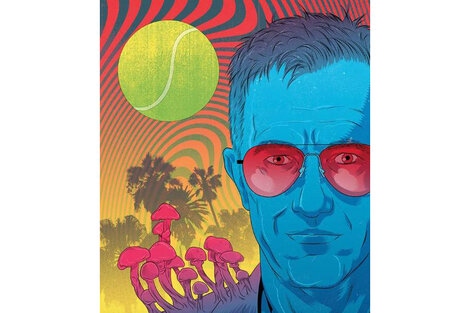

UNO Hay veces (muchas, siempre) que, leyendo al inglés Geoff Dyer, Rodríguez no puede sino preguntarse cómo será ser Geoff Dyer con cabeza de Geoff Dyer. Con esa mente demente y a la vez con esa mente de mentes. Porque los libros de Dyer son libros inequívocamente mentales (pero a la vez tan físicos), y enseguida Rodríguez se responde: la cabeza de Dyer debe ser como un libro de Dyer. Libros en movimiento y movilizantes y que, aun movidos e inquietos, son tan increíblemente claros y precisos y reflexivos. Los libros de Dyer son --en principio y finalmente-- libros que hacen lo que debería hacer todo libro pero parecería que cada vez es menos frecuente conseguir hacer: son libros que piensan y que hacen pensar porque son libros que se escribieron pensando en tantas cosas.

DOS Y son libros raros. Mixtos (incluso sus novelas, donde destaca una obra maestra como Amor en Venecia, muerte en Benarés). Polimorfos y perversos. Inquietos yendo de aquí para allá y volviendo desde ahí para acá. El crítico James Wood los definió como "semi-ficciones" y algún otro las rotuló como "narra-pseudo-memoirs-selectivas-práctico-teóricas". Y, claro, no es el único. Por ahí andan y anduvieron también Nicholson Baker, Roland Barthes, John Berger, Alain de Botton, Martín Caparrós, Bruce Chatwin, Sergio Chejfec, Joan Didion, Lawrence Durrell, Leila Guerriero, Christopher Hitchens, Claudio Magris, Gabi Martínez, Henri Michaux, Peter Orner, Ricardo Piglia, Susan Sontag, Paul Teroux, Hunter S. Thompson, William T. Vollmann, Enrique Vila-Matas, David Foster Wallace, y la fila del check-in para salir de viaje sigue y sigue… Así, para el flâneur de larga distancia Dyer no hay fronteras entre un tema y otro: el jazz, la batalla del Somme, la fotografía, D. H. Lawrence, el cine de Tarkovsky, la vida a bordo de un buque de guerra, el desierto de Black Rock en Nevada, la destrucción de libros de supuestos intocables como Saul Bellow o Julian Barnes o Don DeLillo (y la admisión de que fracasó con "los de siempre: Proust, Musil, el Henry James tardío... y Clarice Lispector, de quien no llegué ni a la página ochenta de un libro de apenas ochenta páginas"), el consumo más o menos autocontrolado de sustancias descontroladadoras y saltos y asaltos a Tailandia, Francia, Libia, Holanda, Camboya, Estados Unidos o Italia. Y todo esto y mucho más pasa en o pasa por Dyerland. Y los de Dyer son libros aparentemente construidos por partes sueltas que en principio parecerían imposibles de ensamblar pero que, finalmente, se acomodan en un todo armónico. Son libros nómades que no desean otra cosa que quedarse en casa. Imaginando afueras desde tan adentro. Y, de tanto en tanto, quejándose porque "No podía concentrarme. Cada día se partía en mil pedazos. Un día no constaba de veinticuatro horas sino de 86.400 segundos, y éstos no se sucedían en orden --no formaban palabras y frases como hacen las letras-- y, en consecuencia, no tenía tiempo de hacer nada. Mis días se componían de impulsos que nunca devenían actos. Diez horas no bastaban para hacer nada porque en realidad no eran diez horas, eran solamente miles de millones de trocitos de tiempo, cada uno demasiado pequeño para hacer algo con él", consolándose porque "cada vez había menos que hacer, lo cual me parecía bien porque cada vez tenían menos energía para hacer cualquier cosa", pero sin que esto anule el que "Las personas todavía sienten la necesidad de ir de un sitio a otro. Y suelen sentirse decepcionadas al llegar. Pero hay ocasiones en las que todas nuestras expectativas se cumplen. Y es un momento maravilloso: la certeza de que estamos donde tenemos que estar. De algún modo es como, por fin, estar en casa, pero muy lejos de casa". De algún modo, sí, como en los libros de Dyer.

TRES Y el último y uno de los mejores de Dyer es Los últimos días de Roger Federer y otros finales y --como siempre sucede con lo suyo-- trata de lo que anuncia pero, también, de tantas otras cosas y personas más. Y, sí, aquí está su admirado tenista en la más bienvenida de las despedidas. Pero --comulgando en la idea de examinar a fondo el momento del crepúsculo más de la obra que de la vida-- lo acompañan y saltan a su pista y tras su pista Louise Glück, Ruskin, Robert Redford, Kerouac, Beethoven, Anthony Powell, Bob Dylan, Jean Rhys, Wagner, Bill Murray, Larkin, Eve Babitz, Coltrane, Nietzche, The Clash, Kundera, Turner, el Coronel Blimp, Martin Amis y, claro, también Dyer lamentando su retiro del fútbol y del tenis y del asistir recurrentemente al para él alguna vez epifánico festival Burning Man porque él ya no es el que era (y porque el festival ya no es lo que era). Y Rodríguez no puede evitar en imaginar un Los penúltimos días de Rodríguez centrifugando todo lo de ahora y aquí: marmotesco nuevo retorno del Emérito, inflación en los alimentos ("Nunca costó tanto preparar una paella" es título de telediario), trampitas del Barça, elecciones por venir, hija/nieta de Ana Obregón, batallitas cada vez más siniestras entre las facciones/fracciones de la Izquierda local, Georgina y Rosalía, incendios y sequías, visita de Tarantino, incontrolables cotorras argentinas en Barcelona, artificiosa desinteligencia por lo de la inteligencia artificial, nueva versión de Los tres mosqueteros con Milady como "pionera del feminismo", y Ucrania y Rusia y China y... Pero no, no le sale. Y no le saldrá y tal vez Rodríguez debería plantearse algo más humilde...

CUATRO ...pero hasta ahí y en eso Dyer toma la delantera y sale ganando. Porque uno de los momentos más desopilantes y delirantes y a la vez reflexivos de Los últimos días de Roger Federer tiene tiempo y lugar durante el covid-confinamiento cuando corre peligro su modesta "empresa faraónica". En sus palabras: "En el curso del viaje de uno por la vida continúan surgiendo muchas pequeñas cosas que sustituyen la falta de una meta mayor. Lo expreso con cierta verbosidad porque lo que tengo en mente es algo así como la ambición, concebida cuando cumplí los sesenta, de no volver a comprar champú". Así, Dyer no deja de robar botellitas de los hoteles y --cuando esas botellitas son reemplazadas por esos envases grandes fijados a las paredes de la ducha-- Dyer se mete allí con enormes tuppers donde ordeñarlas. Y, claro, la obligación de quedarse en casa por la pandemia obliga a usar lo almacenado. Y, pronto, la angustia: "A medida que se suceden las penalidades del coronavirus, esto apenas merece una mención (el impacto financiero de tener que comprar champú es incalculablemente pequeño), pero lo menciono precisamente porque no vale la pena mencionarlo". Aunque su sufrimiento dura poco porque --como tanto espécimen de su credo existencial-- "El proyecto del champú fue una de las cosas que hacían que mi vida fuera placentera y valiosa, y le dio un propósito que de repente desapareció o pareció completamente inútil. Hubo muchas cosas como esa, y ahora casi todas se han esfumado. Nunca he tenido grandes metas, ambiciones o sueños, pero siempre he tenido tantos pequeños planes, trucos, estratagemas, pasatiempos e intereses en marcha que nunca he sentido la falta de un propósito mayor o la necesidad de un mayor consuelo".

Por suerte, seguro, Dyer ya tiene un nuevo proyecto que resultará en nuevo libro.

Mientras tanto y hasta entonces, Rodríguez busca y encuentra una foto de Dyer y, sí, para su edad lo cierto es que Dyer tiene una cabellera evidiable y no tiene ni un pelo de tonto.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2020-06/rodrigo-fresan.png?itok=58ZDHm4L)