En su departamento del tercer piso del Hotel Alvear, Ringo pide un champagne y dos copas. No era entonces de tomar alcohol, pero en minutos iba a recibir una visita inesperada: la de Goyo Peralta. No hablaban desde hacía cuatro años.

El último encuentro databa del 4 de septiembre 1965, cuando protagonizaron la pelea —aún hoy— más taquillera en la historia del Luna Park: 25 mil entradas pagas. La previa había sido feroz. Y quedó, tras ese combate, una grieta que sigue dividiendo aguas entre los nostálgicos.

Oscar Natalio Bonavena aún no era un ídolo popular y la mayoría en realidad pagó aquella noche para verlo morder la lona en puños de Gregorio Peralta, un tipo muy querido, y más aún después de las provocaciones previas que había recibido de su adversario. Ambos coincidían en los pesos pesados, la categoría más importante, espectacular y rentable de la historia del boxeo.

Molestaba de Ringo su atrevimiento sin límites, siempre un golpe más allá de las cuerdas. Y tenía un doble frente: los cajetillas lo tildaban de grasa, mientras que los populares de gorila. Un fanfa atrevido que vivió la vida desde Parque Patricios hasta Reno con la vela encendida por dos lados.

Goyo, en cambio, había desarrollado una carrera auspiciosa pero de bajo perfil desde Azul, donde se instaló tras mudarse de su San Juan natal. Un campechano amable, caballeroso y fachero: fue, también, modelo publicitario de marcas de ropa. Como si, a pesar de definir sus asuntos profesionales a los golpes, nunca perdiera la armonía. Casi que un gusto culposo de la platea pugilística: se matan pero se respetan. Y —especialmente en épocas de proscripción— confeso peronista.

Aparecieron dos modos opuestos de ver la vida en la década donde el boxeo se universalizaba con la expansión planetaria de la televisión. Las grandes peleas empiezan a programarse también en función de su capacidad de espectacularización. No bastan solo las piñas: también se buscan narrativas, cuentitos, leyendas, marketing. Goyo nunca lo entendió. Ringo, sí, pero más de lo aconsejable.

Con todo, una vez que sonó la campana el murmullo quedó en el silencio. Goyo, defensor de la corona en disputa, tenía treinta años. Ringo, en cambio, apenas veintidós. La diferencia fue notable, sobre todo en el quinto asalto, donde Peralta se desvaneció tras un golpe certero de su rival. El retador pesaba ocho kilos más que él. Después de los doce rounds reglamentarios, las tarjetas le dieron el triunfo a Bonavena y Argentina tenía un nuevo campeón en los pesos pesados.

Cuentan que el encuentro en el Alvear se produjo casi que por exigencia de Oscar Bonavena. Gregorio Peralta le hizo llegar su intención de buscar la revancha, aunque sin mayor explicación. Y Ringo no contestó ni por sí, ni por no: “Que me lo diga él en persona”, desafió. Peralta, entonces, levantó el teléfono. Y fue a la cita.

En la previa del Luna Park, Ringo había denostado a Goyo. Aparecía en los programas y preguntaba donde estaba su rival, decía que no lo encontraba y temía que se escondiera para no dar pelea. Lo trataba de cobarde. Peralta se abstuvo de responder y eso radicalizó las posiciones entre quienes fanatizaban con el estilo provocador de Bonavena y quienes, precisamente, todo lo contrario.

La reyerta, sin embargo, parece que venía de antes de que la pelea fuera tan solo posible. Y a miles de kilómetros de distancia. Goyo, ya campeón argentino, logra una chance preliminar por el título mundial de los pesados a fines de enero de 1964 en el Madison Square Garden. Ringo, casualmente, acababa de mudarse a Nueva York: la Federación Argentina de Box le había quitado la licencia luego de morderle la tetilla a un rival en los Panamericanos 63 e hizo sus primeras nueve peleas como profesional el Estados Unidos.

Bonavena admiraba a Peralta e hizo lo imposible para acercarle una propuesta: ser su sparring en los entrenamientos neoyorkinos. Pero Goyo lo rechazó de cuajo: sospechaba que el boxeador sancionado por la FAB quería usarlo para tener mayor visibilidad. El desaire, dicen, enfureció a Ringo, quien por ello no tuvo reparo en agredirlo ante todo micrófono que se le presentara en la previa de la pelea.

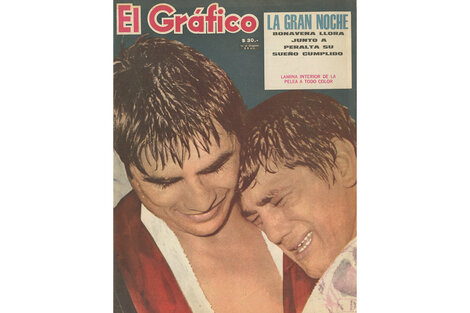

El último contacto había sido desnudos y debajo de unas duchas: después del combate compartieron vestuario del Luna Park. Algunas versiones insisten en las disculpas de Ringo (tesitura inmortalizada por la tapa del El Gráfico que ilustra este texto). “Perdóname por todo, Goyito: hice este circo para vender más entradas, para que ganemos los dos”, dicen que le dijo Oscar a Gregorio en el baño. Hubo una negocieta sobre el reparto de la recaudación que benefició el porcentaje de Bonavena en detrimento del de Peralta, a pesar de que este último era el campeón defensor. Aún en pelotas, Ringo lo invita a almorzar a su casa al día siguiente. Pero Goyo lo rechaza. O dice que sí, según otros, pero lo mismo no va.

En 1969 Bonavena ya estaba con la cabeza puesta en Muhammad Ali. Peralta acepta la copa, aunque no bebe de ella. Ringo, en cambio, saborea un poco el champagne antes de poner la cara para escuchar. El sanjuanino le pedirá una revancha a media máquina, en Montevideo. Un empate entre viejos enemigos para hacer unos mangos. Sorpresa en el tercer piso del Alvear.

La pelea se hace el 8 de agosto del 69 y todo discurre tal lo pactado. Un año después, Bonavena enfrenta a Ali en el Madison. Y Peralta logra lo que buscaba: financiar su viaje a Madrid. A una edad avanzada (35 años) se logra instalar en Europa con notable éxito, alcanzando en distintas ciudades de España y Alemania un récord de 19 victorias, un empate y una sola derrota entre 1970 y 1973.

La vuelta a Argentina, sin embargo, se alargó más de lo previsto: lo que en el fondo buscaba Goyo era estar cerca de Perón —a quién frecuentó en Puerta de Hierro— para regresar junto a él en el vuelo del 17 de noviembre del 72. Pero López Rega lo bajó. “Hablaba demasiado de Evita”, acusaron. Se quedó entonces peleando en Europa hasta noviembre del ’73, ya con 39 años, un empate en Frankfurt antes de la vuelta al país donde acababa de morir quién había ido a buscar.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2020-10/juan-ignacio-provendola.png?itok=BFNSBkdo)