Era en Bahía Blanca, eran los años de la dictadura. A la salida del colegio solíamos arremolinarnos a boludear en la esquina donde una camioneta desvencijada ofrecía frutas y verduras a precios cuidados. El verdulero, un morocho de mediana edad con bigotes recios y mirada escrutadora, nos observaba de soslayo mientras despachaba bananas y manzanas por unas monedas. Sin prestar demasiada atención, ignorantes de los oprobios de la época, sosteníamos con desparpajo adolescente nuestras conversaciones deshilachadas y pretenciosas que, naturalmente, solían versar sobre música, arte y literatura; temas que apenas sospechábamos pero sobre los cuales no vacilábamos en emitir opiniones airadas. Atento, los ojos sonrientes, el verdulero parecía disfrutar en silencio de nuestro bullicio irreverente.

Un día -un sábado a la mañana- me lo encuentro en la Biblioteca Rivadavia, el templo laico que oficia de alma de la ciudad, con un par de libros de Henri Bergson en francés bajo el brazo. Tratando de disimular mi sorpresa, ensayé una conversación. Aunque no pareció reconocerme, con la misma condescendencia con que me vendía frutas despachó rápido una escueta clase acerca de la teoría de la risa en Freud y las diferencias y similitudes de sus concepciones con la del filósofo francés, su estricto contemporáneo. (Mucho después indagué en las razones de ese mutuo desdén, que se podría resumir en la frase “los que se parecen se odian”). Las semanas siguientes apenas si intercambiamos rápidos saludos, entre mandarinas, naranjas y vueltos en la esquina del colegio; aunque creí percibir en él una cierta mirada cómplice no me atreví a retomar aquella conversación, acaso la primera de mi vida sobre lo que damos en llamar filosofía.

Un día la camioneta ya no estaba.

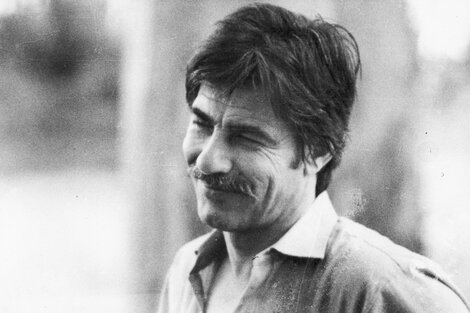

Pasaron los años, la vida, y muchos etcéteras. Entretanto conocí a los hijos del frutero, Esteban y Diego, que me contaron sobre su vida y su temprana muerte. Mario Usabiaga, el Vasco, tal era su nombre, había sido un extraordinario profesor de literatura, especialista en lingüística, eximio traductor y militante peronista que había activado en la Universidad Nacional del Sur en los años sesenta y setenta, en su doble condición de no-docente primero -fue fundador de la Asociación de Trabajadores de la UNS- y de docente después. Adscripto al Peronismo de Base, durante la primavera camporista había fundado y dirigido el Instituto de Estudios del Tercer Mundo Eva Perón, que duró hasta que la intervención del fascista rumano Remus Tetu lo clausuró y puso en disponibilidad a los profesores a los que juzgaba responsables de “infiltración marxista”. Poco antes, hacia 1971, Usabiaga había sido Director del Centro de Investigaciones Literarias de Xalapa, México, y tenido a su cargo el área de Estilística en la Universidad Veracruzana, donde convocó a figuras como Noé Jitrik, Ángel Rama, José Revueltas y Carlos Monsivais.

Con su carga de promesa y fervor los años peronistas lo habían traído de vuelta a Bahía. Entre la vida familiar, la militancia y el trabajo académico y pese a las urgencias de la hora, sus preocupaciones teóricas no se vieron eclipsadas. Testimonio de ello es el artículo “Escritura y actualidad” publicado en Nuevos Aires, la revista de Vicente Battista y Mario Goloboff, en el que pone a funcionar la “deconstrucción” de Jacques Derrida -fue uno de los primeros en hacerlo en el país- para leer la literatura contemporánea, a la que concibe matrizada en los textos de Macedonio Fernández; de repente, la más alzada teoría francesa se volvía un invento argentino.

En un tramo del trabajo Usabiaga glosa extensamente un artículo de Umberto Eco, a quien probablemente había conocido a fines de los sesenta durante su estadía en Bahía Blanca cuando el por entonces desconocido profesor italiano brindaba un seminario sobre la nueva ciencia que contribuiría a fundar, la semiótica. Titulado “Sobre la posibilidad de generar mensajes estéticos en una lengua edénica”, el artículo fue traducido por Usabiaga, quien en junio del 73 recibió una carta del propio Eco acusando recibo del texto: “He visto con mucho placer su versión de los “mensajes edénicos” y le estoy muy agradecido por su inteligente y precisa interpretación. Estoy de acuerdo con todas las soluciones que ha elaborado”. (Años después Eco ampliaría las intuiciones de ese artículo en su magnífico “En busca de la lengua perfecta”).

Pero la catástrofe histórica estaba a la vuelta de la esquina: los años oscuros acabaron por granjearle a Usabiaga la cárcel entre 1977 y 1980. Con la salud deteriorada y la familia en el exilio, salió hacia México donde acometió una tarea ciclópea, un desafío ante el cual el común de los mortales recularía sin excusas: la traducción de “Gödel, Escher, Bach”, libro debido a Douglas Hofstadter, que significó un nuevo estadio de la reflexión filosófica y reformuló lo que creíamos saber sobre el conocimiento y sus formas y sobre la posibilidad de la inteligencia artificial, tema hoy nuevamente puesto sobre el tapete. Se trata de un mamotreto de 900 páginas de una prosa juguetona, hechizada y compleja, que zigzagueando entre registros que van desde la música a la lógica matemática y el arte constituye un gran tratado sobre la traducción y sobre las paradojas del yo que cree poseer un saber sobre sí mismo -tema, nuevamente, aunque en otro registro, de Bergson y de Freud.

Considerado, no menos paradójicamente, intraducible debido a la abundancia inextricable de retruécanos, juegos de palabras y desvíos de todo tipo que lo ponen al borde de la incomprensibilidad, el libro mereció el Premio Pulitzer y fue un inesperado suceso de ventas, lo cual suscitó el interés del mercado internacional y desencadenó una larga serie de versiones, incluidos al chino y al japonés. Sin embargo, la de Usabiaga fue la primera traducción realizada a cualquier lengua, y fue ejecutada en solitario y en apenas un año. Y es que la ocasión hace al monje: su situación en México era desesperada. Como lo sabe cualquier expatriado forzoso, la búsqueda de empleo en condiciones de exilio lo obligaba a asumir todo tipo de trabajos, entre los cuales figuran artículos para el National Geographic, escritos con seudónimo, y traducciones de lenguas apenas deletreadas. Mario Usabiaga, el profesor “in partibus infidelium”, apoyado por un subsidio del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México pudo realizar la versión castellana del libro de Hofstadter que fue publicado en noviembre de 1982. Pero no fue sino hasta pasados unos meses que Hofstadter tuvo noticias del texto. Como detalla en el prólogo a la versión publicada 15 años más tarde en España, debido al éxito del libro se había tomado el trabajo de glosar con notas al pie la primera edición neoyorkina de 1979 para facilitarle el trabajo a los eventuales traductores; glosas que no llegaron a conocimiento de Usabiaga y en cierta medida afectaron su versión a la que, por lo demás, juzga “impecable y pulida, con un elegante estilo que disfruté inmensamente”.

“Un día de abril de 1983”, refiere, “como caída del cielo, recibí una carta que un tal Mario Usabiaga de Bahía Blanca, Argentina, me envió, por extraño que parezca, a través del Scientific American, la revista en la cual escribía una columna por esa época”. Entre otras consideraciones, Hofstadter consigna que “...me agradecía haber creado lo que él llamaba “una atmósfera de racionalidad mágica” en la cual, decía, había vivido, aunque demasiado brevemente. Me sentí muy conmovido por esa poética descripción del libro y sus sentimientos hacia él”. Pero la carta de Usabiaga “no trataba en absoluto asuntos de traducción. Era un mensaje de desesperación y un grito de ayuda”, debido a las dificultades de readaptación a su regreso a la Argentina, donde había perdido su trabajo. Mario le pedía una gauchada. En su carta adjuntaba un curriculum de ocho páginas en el que decía: “Entre febrero del 81 y marzo del 82 traduje Gödel, Escher, Bach. Destaco este trabajo por sus complejidades, su extensión e interés manifestado por este libro en diferentes ámbitos de reflexión, dada la variedad de temas que conjuga: inteligencia humana e inteligencia artificial, alcances y límites de los sistemas formales, las paradojas radicales del lenguaje y del pensamiento, la omnipresencia de la recursividad y del isomorfismo en toda exigencia cognoscitiva, problemas y aporías actuales de la filosofía de la ciencia, la significación como problema, todo ello a través de exposiciones y análisis de cuestiones concretas que plantean la física subatómica, la biología molecular, las ciencias de la computación, las matemáticas euclidianas y no euclidianas, las lógicas proposicionales, la plástica, la música, etc. Además, el autor otorga una presencia paralela a toda esta problemática mediante vueltas de tuerca y triquiñuelas gastadas al lector, amén de remitir a diálogos carrollianos intercalados entre capítulo y capítulo”. El “consternado” Hofstadter, que justifica su decisión de corregir la versión con la ayuda de un traductor chileno, demoró en responder. Y cuando se sentó a contestarle era tarde. Pocos días después de su carta, Usabiaga, a poco de cumplir 48 años, había fallecido.

En el cierre del artículo de Nuevos Aires había escrito: “A partir de la noción de escritura ya no es posible actuar con inocencia frente a los textos literarios: manejarlos sin crítica decodificadora, maniobrarlos como ojetos decorativos, o museológicos, momificarlos mediante una actitud de respeto o intocabilidad religiosas, equivale a estupidizarlos”. Esa insolencia ante los textos, insolencia con que se aplicó a realizar la versión de aquel libro endemoniado (cabe acotar que Mario, el frutero de los ojos radiantes, ignoraba el inglés hablado), acaso sea, junto a su humildad sin límites, su mejor legado.