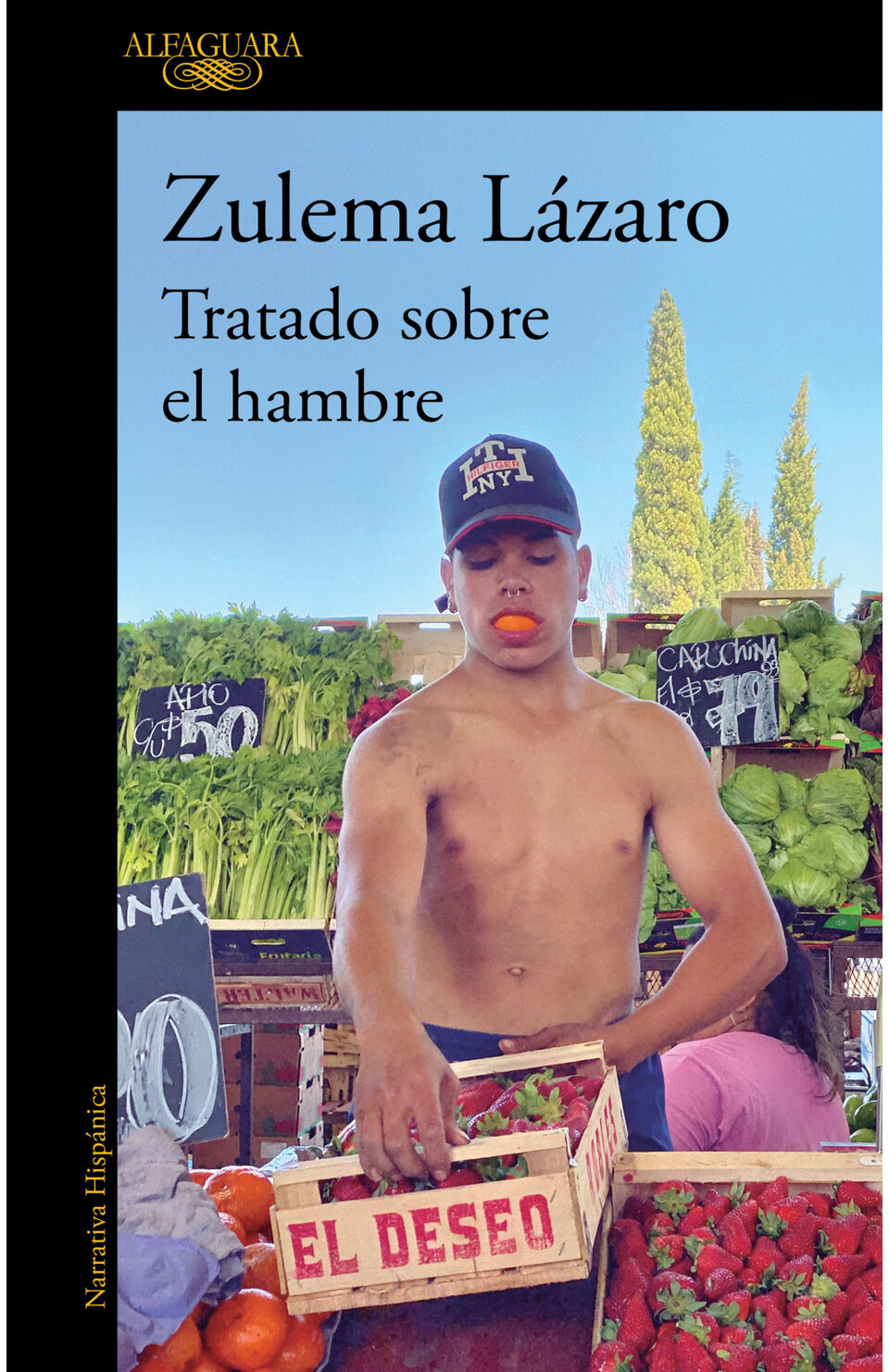

La literatura le permitió participar de la fiesta de la palabra y no sentirse excluida. Zulema Lázaro, autora de la excepcional novela Tratado sobre el hambre (Alfaguara), escritora con una prosa barroca desmesurada, esboza una sonrisa triste, colgada de ese volcán de recuerdos que pueden aniquilar una vida. Aunque estudió danza clásica, no alcanzó a cumplir el sueño de ingresar al teatro Colón. Las esquirlas de esa frustración primaria se clavaron en el cuerpo de la joven que padeció bulimia y anorexia. En la escuela pública donde cursó la secundaria, en Conesa y Pampa, se sentía “la pobre del grupo” entre sus compañeras de clase media; era la “fea, sucia y mala”, como se define apelando en clave femenina al título de la película de Ettore Scola. Una adicción muy fuerte a las anfetaminas marcó un período largo de oscuridad. Antes de recibirse como profesora de Lengua y Literatura y dedicarse a la enseñanza, trabajó como heladera, cajera en una rotisería, cadeta de un bazar y secretaria de un consultorio. La escritura fue el refugio que encontró esta sobreviviente para escapar “de muchas cosas jodidas de mi casa”, revela con la esperanza galopando por sus pupilas.

“No es digno vivir en la calle”

“Para vivir en la calle es necesario cumplir una condición: no pasar hambre. Lo peor de tener hambre no es el hambre sino no poder dejar de pensar en el hambre”, explica Alirio, el protagonista principal de Tratado sobre el hambre, un hombre que vive en la calle, un “pichicome” que tiene un decálogo sobre cómo subsistir a la intemperie: dónde dormir, dónde comer, dónde bañarse. Alirio se propone enseñarle cómo sobrevivir a su hija adolescente Moira. “El pibe que limpia parabrisas soy yo, no puedo darte mucho, hija, solamente algo que se llama tiempo, pero que es un tiempo interno, no de agujas o celulares”. Las manos de Zulema acarician un Libro de Actas de tapa negra, donde escribe a mano, con birome, una de sus novelas inéditas: Tratado sobre la salud de los enfermos, en la que narra el calvario que atraviesan las personas en situación de calle cuando se enferman. Cuando abre el Libro de Actas al azar, se percibe en una de las páginas muchas tachaduras, flechas hacia los costados, hacia arriba y abajo; papelitos doblados y pegados con cinta scotch; un manuscrito laberíntico que solo ella puede descifrar.

Zulema, que vive en Pi y Margall, frente al hospital Argerich, en el barrio de La Boca, cuenta que Tratado sobre el hambre comenzó a partir de las caminatas con su perro por Parque Lezama y el Parque Benito Quinquela Martin, dos lugares que se convirtieron en “su trinchera de trabajo”, adonde lleva siempre su Libro de Actas para continuar escribiendo sus novelas. La escritora decidió observar, escuchar y escribir sobre los que “nunca somos bienvenidos”, como afirma Alirio en la novela. “No quiero estetizar el tema del hambre -aclara-. Cuando me puse a escribir, buscaba que cada significante, que cada palabra, no solo fuera imagen acústica sino también el sabor agrio de la comida pasada, que tuviera esa pestilencia de la ropa impregnada, de la frazada que se les mojó por la lluvia. No es digno vivir en la calle”.

La autora de los libros de cuentos Barbarella (2018) y RePuesta (2022), y la nouvelle El vaguito (2019), los tres editados por Milena Caserola, plantea que “la literatura es una bitácora para poder dejar una pequeña pincelada a lo (Marc) Chagall del hambre que se naturalizó y nunca se resuelve”. La escritora, que es licenciada en Lengua y Literatura por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y profesora de Literatura en escuelas secundarias, reflexiona sobre el tema de su novela. “Después de la década ganada veía que bajaba gente al Parque Lezama que antes podía pagar la pieza del conventillo y que ahora vivía en la calle. Primero aparecía el padre para ver cómo era la cosa y después llegaba toda la familia. Y los veía juntando cartón o trasladando bolsones gigantes de ropa; un sistema de relojería que hasta parece teatral. La gente queda entre cartones y a la intemperie. Y van consiguiendo lo que encuentran en la basura o lo que le dan los vecinos. Lo que vivimos en estos doce años de gobiernos de derecha con (Mauricio) Macri y (Horacio Rodríguez) Larreta en la ciudad hizo que aumentaran el hambre y la deuda externa”.

Anfetaminas y escritura

Para dar con el artificio, un barroco que Zulema exprime hasta la última gota, encuentra una comparación culinaria. “Tenía que dejar fermentando la masa madre y eso me paralizaba porque lo que tenía que escribir era otra cosa. El trabajo de un escritor tiene que ver con la palabra y hasta que no encuentro la palabra, tacho, hago flechas y después, cuando releo, me doy cuenta de que tampoco es esa palabra. Me paralizaba quedar pegada a lo costumbrista, al ‘locus amoenus’ deforme”, confiesa.

-¿Por qué preferís ese estilo barroco, casi teatral?

-La palabra lo hace todo en el teatro porque no tiene un narrador. No había pensado el barroco desde la teatralidad; sí lo había pensado desde Alejo Carpentier y los maestros propios de acá, como Manucho Mujica Lainez. Lo barroco me viene porque mi origen es la poesía. Tuve un período muy largo de oscurantismo con una adicción muy fuerte a las anfetaminas, entre los años 80 y 90. Lo único que podía hacer era escribir papelitos; entonces empecé a salir con quien es mi gladiador en la vida, mi pareja hace años, que me decía: “vamos a tipear estos papelitos”. Y los mandó al concurso “Buenos Aires no duerme”. Yo justo había empezado un proceso de desintoxicación y me llamó Ariel Schettini para decirme que había quedado seleccionada con otros poetas y que se iba a publicar una antología con los poemas. Entonces pensé que estaban premiando la anfetamina pizarnikiana al máximo. Yo creía que para escribir tenía que estar drogadísima, drogada en Adrogué (risas). Las anfetaminas y la escritura eran compañeras de ruta. Yo estaba anoréxica y me ponía arena o harina en los bolsillos para disimular lo flaca que estaba. Después tomaba alcohol y drogas. Yo estaba en la etapa de desimpregnación, de usar antidepresivos, cuando salió la antología. La musicalidad, la métrica, la teatralidad de la palabra, me viene de la poesía. Yo hago taller de narrativa con Daniel Guebel. Él, que me ayuda a contener mi barroco, siempre me dice que mi desborde no puede sacrificar al lector. La literatura es un diálogo con el lector.

En esa “alegoría coral de harapientos”, como es caracterizada Tratado sobre el hambre, emerge la figura de Diego Maradona como santo y seña de la bacanal cancha. “Maradona es esa imagen que reverbera en la gente pobre que está en la vulnerabilidad. Él llegó a hacer lo que otros no podemos porque la miramos de afuera. En La Boca se hicieron altares espontáneos cuando murió: flores, velas, cuadros, camisetas, miniaturas; todo el dolor del pueblo se veía ahí. Muchos hablan del Diego en presente; este gol Diego lo hace así. Diego es como un remanso donde quedarse un poco en goce. El placer estético de verlo jugar tapaba toda una semana de mishiadura. Que no es poco. Lo amo tanto a Maradona... a pesar de todas sus contradicciones, que no se las perdono”, admite la escritora.

-¿Alirio existe? ¿Se parece a alguna de las personas en situación de calle con las que hablaste?

-Alirio no existe, pero en la novela existe. La literatura no es lo contrario de la realidad ni solamente ficción. La literatura te permite construir otra realidad y en eso aparece Alirio, que es una síntesis de varios Alirios. Me preocupa que muchas personas desarrollan cierta indiferencia ante el hambre. Hay algo que tenemos que activar. Yo escribí esta novela pero no tengo ninguna solución.

“Estás muy piernona”, le decía una profesora de la escuela donde estudiaba danza clásica. “Te daban una dieta de un pomelo en el desayuno y una chaucha en el almuerzo, ¡y yo tenía ocho años! Después me devoraba todo con compulsión y me lo quería sacar”, recuerda la escritora el principio de la bulimia que padeció. El primer cable a tierra para esta adolescente hija de un taxista y con dos hermanos (uno mayor y el otro menor) llegó en primer año de la escuela secundaria con la profesora de Lengua y Literatura, de apellido Camalí, quien le daba a sus alumnos cuentos de Mujica Lainez, Jorge Luis Borges, Silvina Ocampo, Horacio Quiroga y Roberto Payró, autores que leyó por primera vez gracias a la profesora, que también les hacía escribir redacciones.

“A Camalí le había gustado mucho una redacción en la que yo contaba que era tradición en mi casa que cuando a alguno de nosotros nos invitaban a un cumpleaños mi mamá llevaba a los otros dos. En un momento nos empezaron a rebotar porque mi mamá planteaba ‘los tres o nadie’ y era para poder comer cosas ricas y tener esa fiesta que no podíamos tener en casa”, repasa Zulema. “En esa redacción hablaba de la tristeza que me daba cuando yo quería entrar pero no quería hacer sufrir a mis hermanos y me volvía a casa con ellos. Camalí me dijo que había encontrado un tema literario, que tenía algunos errores gramaticales y de coherencia que ella me ayudó a corregir, pero le había parecido un hermoso texto. La literatura fue un refugio en mi vida para salir de muchas cosas jodidas de mi casa”.

-¿La literatura te permitió participar de las fiestas en las que te dejaban afuera?

-Sí, la literatura me dio la bolsita con la guirnalda que no había recibido. La literatura es el bálsamo para recuperar la fiesta perdida. Recuerdo un cumpleaños en el que había recibido una invitación que decía “con mago”. Yo quería saber si las palomas que sacaban eran de plástico o verdaderas. La literatura me dio otra realidad que dulcificó las aristas de frío siberiano de mi adolescencia.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2021-01/silvina-friera.png?itok=e3Gtgvag)