El segundo largometraje documental de Pietro Marcello, La bocca del lupo, dedicado a la historia de amor y pasión entre un expresidiario y una mujer trans, recorrió decenas de festivales internacionales durante la temporada 2009-2010, presentando al mundo una de las voces más innovadoras del cine italiano contemporáneo. Cinco años más tarde, Bella e perduta ofrecía el primer ejemplo de la creatividad de Marcello en el terreno de la ficción, aunque sin abandonar por completo la impronta documentalista, en una fábula a la vez fantástica y realista narrada por un animal y protagonizada por un pastor encargado del cuidado de un castillo desvencijado. El talento particular del realizador se confirmó con creces en su siguiente película, Martin Eden (2019), su obra maestra hasta la fecha, un relato que atraviesa todo el siglo XX, con sus vaivenes políticos y sociales, basado libremente en la novela homónima de Jack London. Luego del documental Per Lucio (2021), centrado en la figura del cantautor boloñés Lucio Dalla, Marcello regresó a la ficción con otra magnífica entrada en una filmografía proteica y artísticamente estimulante: L’envol, film rodado en Francia y en idioma francés, estrenado el año pasado en la Quincena de los Realizadores del Festival de Cannes y conocido internacionalmente como Scarlet. Con ese título, que remite a la cita que abre la película, se está exhibiendo por estos días en MUBI –plataforma que también permite disfrutar de Martin Eden–, en el marco de un ciclo especial integrado por películas que formaron parte de la última edición del FICUNAM, el prestigioso festival de cine que se realiza todos los años en la ciudad de México.

La cita del escritor ruso Aleksandr Grin, tomada de su volumen Velas escarlatas, reza así: “Puedes hacer los así llamados milagros con tus propias manos”. Toda una declaración de principios que le calza como anillo al dedo al propio film, anclado en un realismo vehemente aunque abierto a las mil y una posibilidades de la fantasía. El verdadero milagro de Scarlet es ese: recorrer una travesía poblada de deseos, muchos de ellos imposibles, sin hachar en momento alguno sus raíces, enterradas en la realidad. Tal vez los anhelos de Pietro Marcello en su última película estén más relacionados con el concepto de “verdad”. Una verdad que puede tener el aspecto rústico de un pueblo rural francés en la posguerra, registrado por una cámara de cine en 1918, el vuelo de un pequeño avión de dos pasajeros a comienzos de los años 30, compuesto especialmente para la cámara en pleno siglo XXI, o el canto y el baile de dos jóvenes doncellas iluminadas por el sol de la mañana.

Todo comienza con un soldado que regresa del frente de batalla luego de vaya uno a saber cuánto tiempo. El cálculo, sin embargo, puede sacarse rápidamente durante los primeros minutos de proyección: Raphaël (imponente Raphaël Thiéry) tiene una hija de un año de edad, huérfana de madre desde hace unos meses. La doble novedad, esa muerte unida al nacimiento, golpea fuertemente al hombre, robusto y de manos enormes y encallecidas. Luego del dolor de la sangre y las tripas derramadas en las trincheras, el regreso a casa no es el esperado. Juliette es criada como si fuera su propia hija por Madame Adeline, una viuda expatrona de su esposa que da cobijo al recién llegado. Pietro Marcello entrelaza las imágenes de los actores con otras registradas hace más de un siglo por algún camarógrafo anónimo. Esos planos que llegan desde una realidad pretérita están coloreados, pero la intención no es modernizar su aspecto –toda una maldita costumbre contemporánea– sino “empatarlo” con el grano de los fotogramas de Marcello, obtenidos gracias al paso de la luz por la película virgen (el italiano es un defensor a ultranza de los valores visuales del soporte fílmico).

Raphaël es carpintero, de los buenos. Un artesano capaz no sólo de construir una mesa o una silla resistentes al peso y el paso del tiempo: en sus manos un simple tronco puede convertirse en un juguete (un barco, un avión, un tren) o un mascarón de proa creado a imagen y semejanza de una persona de carne y hueso. Pero en el pueblo nadie quiere darle trabajo. Corre un secreto a voces, del cual el protagonista (al menos protagonista de la primera mitad de Scarlet) no conoce, por el momento, ni orígenes ni consecuencias, ciego al chusmerío del pequeño poblado, obsesionado en la reconstrucción de su vida. Pero la verdad llega a sus oídos más temprano que tarde. Mientras tanto, Juliette crece: ya camina, habla y observa los movimientos del padre mientras este trabaja la madera. Un piano oculto en un galpón permite el descubrimiento de un talento desconocido hasta ese momento. Y la vida continúa, mientras el primer acto demuestra con vehemencia que la película forma parte de un universo muy diferente al del cine algorítimico basado en el guion como sumatoria de causas y efectos permanentes. La verdad está en otro lado: en lo que ocurre, sí, pero también en los resquicios de la imagen, en la luz del sol que acaricia las hojas de un árbol, en los paseos solitarios de Juliette luego de ser agredida verbalmente por sus compañeros de escuela.

“Elegí este cuento, esta fábula de Aleksandr Grin, este romance popular, porque es una historia universal. Podría haberse adaptado a un contexto italiano perfectamente”. Las palabras de Pietro Marcello en la conferencia de prensa del Festival de Cannes recorren sucintamente el origen de Scarlet, que contó con financiación de su país de origen, Italia, pero también de Francia y Alemania. “Hacer películas históricas es complejo, ya que no tenemos a los artesanos para hacerlas. Los artesanos desaparecieron de nuestra sociedad. Scarlet es también una película muy femenina. Pude trabajar con un grupo de mujeres extraordinarias, como Noémie Lvovsky y Juliette Jouan, que interpreta a la Juliette adulta y a quien descubrimos en un casting abierto. El cine es para mí un lenguaje universal y terminé haciendo un film en Francia. El cine francés y el italiano son vecinos, son familia. Adaptamos algunos poemas de la escritora anarquista Louise Michel y los transformamos en canciones. Michel acompaña a la película hasta el final y, en algún punto, todo es un tributo a su figura”. Juliette crece y, de pronto, reemplaza a su padre como heroína de la historia. Aunque la idea de reemplazo no es estrictamente correcta: Raphaël sigue estando allí, tanto en presencia como en ausencia, figura rectora pero sensible, férrea pero amable. Juliette crece, comienza a ser observada por los hombres de otra manera, y los rastros de la violencia sufrida por su madre vuelven a sobrevolar la pequeña casa de campo. Pero no es lo único que vuela: un avión aterriza en los campos cercanos y un joven aviador llamado Jean, interpretado por el actor Louis Garrel, descansa, bebe algo y conversa en la única cantina del lugar. Jean y Juliette están llamados a conocerse y desearse, como lo había anticipado muchos años antes la autoproclamada bruja del pueblo: “…cuando veas velas escarlatas surcando los cielos”. Juliette crece y aprende. A trabajar la madera, como su padre. A cantar. A tocar el piano. A componer. Esos “milagros” de la cita que abre el film. Milagros que pueden ocurrir merced al simple uso de las manos. Si Martin Eden estaba destinado a convertirse en escritor a pesar de su origen humilde, a Juliette el futuro la espera con venturas inesperadas, aunque deseadas con intensidad.

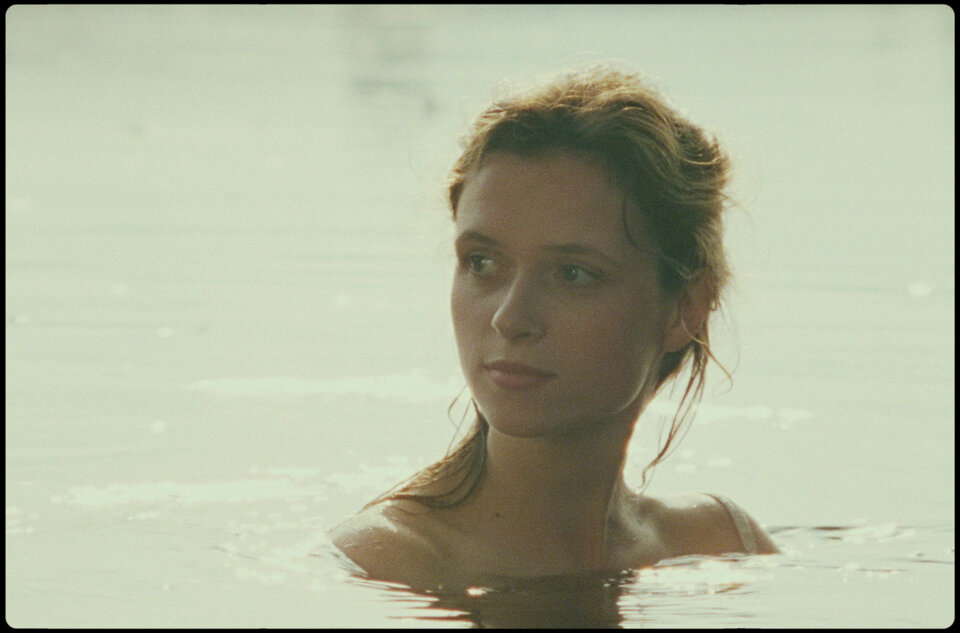

“Siempre he hecho películas bastante masculinas”, declaró Marcello en una entrevista con el medio especializado Variety. “Martin Eden lo es, sin duda. Esta vez hice una película femenina. Por supuesto que hay una figura paterna fuerte. Y hay un hombre más moderno, el aviador, de quien Juliette se enamora. Pero luego de curarlo, él se va. Y Juliette se queda, acompañada por su independencia. La vida continúa. Creo que con esta película he asesinado al príncipe encantador. Y lo hice porque ella está rodeada de otras mujeres”. Lejos de la bajada de línea, a pesar de esas declaraciones, Scarlet se ofrece desde la pantalla como un cuento de hadas moderno donde la magia ocurre simplemente gracias a la humanidad de los personajes. Y a la magia más simple y genuina del cine. Cuando nada lo hace suponer, Scarlet se transforma en un musical. Un musical de baja intensidad, pero musical al fin. Sin miedo al ridículo. El cine como acto creativo, sin ataduras ni convenciones que deben ser respetadas. Juliette viaja regularmente a la gran ciudad para vender los juguetes construidos por su padre, y Pietro Marcello incorpora en cierto momento imágenes de Au bonheur des dames, la película de Julien Duvivier de 1930 protagonizada por una joven Dita Parlo. El contraste entre la urbe y el campo pone aún más de relieve la distancia temporal de la Gran Guerra que marcó a su padre, esa modernidad de raros peinados nuevos y sombreros excéntricos que forman parte de un nuevo mundo. De regreso al terruño, que alguna vez pudo pero no quiso abandonar, relegando grandes posibilidades que lo hubieran alejado de su padre, Juliette se baña, como suele hacerlo, en el río. Y canta, ajena a las intensas miradas de un hombre joven.

El “vuelo” del título original en francés puede ser leído de manera literal o simbólica. La doble lectura no es tanto una enseñanza de Scarlet como uno de sus regalos cinematográficos. Luminosa e incluso esperanzada a pesar de los diversos golpes que rozan o dan de lleno en el cuerpo y el espíritu de los personajes, el de Marcello es un largometraje que reinventa las posibilidades creativas y emocionales del cine. Un cine que hoy casi no se confecciona. Hay algo (bastante) de artesanal en la película, más allá de las labores manuales de los protagonistas. Si la estética es necesariamente el resultado de una ética, Scarlet no podría haber sido creada sin un claro sentido humanista. El realizador afirmó algo en ese sentido cuando declaró que “debemos volver a ser una comunidad, estar juntos y encontrar una razón de ser para lo que hacemos. No soy un director de cine obsesionado con su carrera. No compito con otros, sólo conmigo mismo. Eso es lo que me apasiona”.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-10/diego-brodersen.png?itok=_CpIciD5)