Tuvo que haber sido un sueño alucinado o una alucinación de duermevela, eso está claro; aunque insiste Manuel en que se le presenta como el recuerdo de algo concreto y la imposibilidad de determinar el momento y lugar exacto de la escena o, en su defecto, los cimientos oníricos de la misma, lo está volviendo loco y, por carácter transitivo, o más bien por su carácter obsesivo e hincha pelotas, nos está volviendo locos a todos.

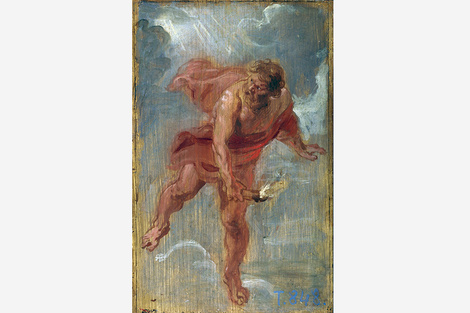

La situación que describe es la siguiente: en dos gradas laterales había doce olímpicos, seis en cada una, vestidos con túnicas blancas, sandalias doradas, coronas de laureles y todos esos chiches que le gustaban a los dioses y a los semis. En el estrado, tres jueces: Minos en el centro, Radamantis a la izquierda y Éaco a la derecha. Enfrentada al tribunal, a la derecha, Perséfone, que abogaba en representación de los intereses olímpicos. A su izquierda, Junto a Éaco, en el banquillo destinado a los acusados, estaban Prometeo, sentado y amordazado, y Hermes, de pie a su lado.

- ¿Cómo supiste quién era quién? – le pregunté la primera vez que lo contó; me miró como quien mira un estúpido y no me respondió.

De pronto Minos reclamó silencio y le dijo al testigo, a Hermes, que podía retirarse. Anunció que el tribunal entraba en un receso de quince minutos y que, al reintegrarse, los abogados de las partes deberían exponer sus alegatos. Sintió miedo, como si lo estuvieran juzgando a él. Y, efectivamente, de pronto descubrió que Prometeo era él. O al revés, en realidad. Y que muy probablemente iban terminar por condenarlo.

Los olímpicos desalojaron la sala. Los vio dirigirse hacia un sector donde habrían de estar los baños, supuso, porque él mismo hubiera encarado para aquel lado con las ganas horribles que tenía de mear. Algunos se quedaron ahí nomás de los cortinados púrpura, fumando y comentando los pormenores del proceso. Se oían murmullos, algunas risas.

Quedó solo en la sala del tribunal, atado y amordazado. Trató de rearmar los dichos de los testigos, pero tenía baches en la memoria. Atenea, Afrodita y Ares habían hablado sobre algo referido al fuego. La falta que le endilgaban, entonces, tenía que ver con las llamas. Hurgó en su memoria todo cuanto tuviese relación con ese elemento, pero confundía las letras de los mitos teogónicos con las secuencias de su propio pasado humano, que era más bien como confundir diamantes puros con piedritas de las que se encuentran a la orilla de los ríos.

¿Se trataba, el fuego del crimen, de la llama que entregó al hombre para que éste saliese de sus primeros estadios de animalidad y pudiese cocer sus alimentos, espantar a las fieras, procurarse el calor, energía, transmutación, locomoción, o hablaban de la caja de fósforos que robó de la cocina cuando niño y usó para encender papeles viejos en el patio y casi incendia la casa? ¿O sería más bien que los escribas de su pasado pretendían una alegoría de la inteligencia y la conciencia de ser encerradas en una caja de Fragata (conciencia que olvidó responder para qué y por qué)? La segunda opción era la más comprometedora. Sobre todo porque, al parecer, él mismo había creado del barro a los hombres, según los testigos, lo cual, además de ladrón, lo convertía en un soberbio a la altura de otro estúpido Demiurgo, que sin consentimiento de los dioses se largó a chapucear el Mundo y ahí estaba lo que estaba.

¿Había creado al hombre para castigarlo con la conciencia? No, no, no, ése no había sido él, Prometeo, sino Jehová, el Dios al que además se le antojó chantar un árbol de cuyos tentadores frutos prohibió comer (lo cual declaraba a gritos su perversidad). ¿Y no habrá sido el Adán de Jehová quien se robó el fuego, conciencia de ser, ergo fruto del árbol prohibido: una manzana, según decían (manzana que primero probó Eva)? ¡Claro! Sin dudas su acusación era una farsa montada por Adán para cubrir sus propias culpas y regresar al paraíso junto con Esa Mujer. Adán lo acusaba a él, Prometeo, chivo expiatorio que, si mal no recordaba, se llamaba Manuel y largas historias podía contar sobre manzanas y afines si le tiraban de la lengua. Sin ir más lejos, ahí estaban las manzanas del Olimpo, o más bien del jardín de las Hespérides, manzanas doradas, de las que utilizó Eris para sembrar discordia. Esos sinvergüenzas estaban juzgándolo para no asumir la culpa de sus propias cagadas. Ahí estaba Troya, también. Y todo por una mina, o por varias. Primero la ya mentada Eris, de puro rencorosa, y las otras: Afrodita, Atenea y Hera, triple diosa vanidosa. Y Helena, rajándose con París y armando semejante despelote. Helena, hija de Zeus y de Némesis... con semejante parentela, era claro que formaba parte de una venganza. Y ya se sabe adónde llevan las venganzas, por más divinas que sean. Cuánta estupidez, la de los hombres complotados con los dioses. Cuánto juego sonso, ¿en eso aprovechaban el fuego sagrado? En reunirse en unos salones para creerse los conquistadores, los dueños del mundo, los portadores de la verdad, reyes movilizando ejércitos, militares derrocando reyes; en elaborar dogmas, desacreditar la simple creencia, buscarle otro sentido que existir a la existencia, inventar falsos misterios, logias no tan secretas, iniciaciones, hermetismo, esoterismo, exoterismo, espiritismo, gnosticismo, teosofía, teología, cruzados, templarios, cabalistas, magios, alquimistas, sectas religiosas, religiones sectarias: esclavitud del pensamiento atado a un Plan.

Pero ningún dogma podía ser cierto, de lo contrario sus acusadores debieran ahora mismo soltarlo y dejarlo en paz, porque era claro que si él había hecho alguna cosa que los ofendiera, había sido en cumplimiento del tan mentado Plan. También cabía la posibilidad de que el proceso y el castigo que de él saliera formasen parte del Plan, lo cual anulaba su filosofía de la protesta (salvo que filosofía y anulación fueran parte de un mismo Plan). ¿Había un Plan, después de todo? ¿Entonces qué de malo podría pasar si cerrase los ojos y se cruzase de brazos en espera de que vaya a ocurrir lo que tuviese que ocurrir? Siempre estaría actuando conforme al Plan. Lo mismo si tratara de huir. Todo un Plan. Lo que hizo, lo que hacía, lo que haría y asimismo lo que no hizo ni hacía ni haría, ni él ni sus contemporáneos, ni los que les precedieron, ni los que les seguirían. Esto, claro, suponiendo que existiese alguien más que él. Porque él pensaba ergo existía, ¿pero los otros? ¿Una roca dejaba de existir por el sólo hecho de no pensar? ¿O es que la roca pensaba y nadie lo sabía, y por eso existía? No, no, sabía perfectamente que estaba tomando el asunto por un asa que no correspondía. Tenía claro cuál era la intención cartesiana, y la estaba mal utilizando en la elaboración de un sofisma. Pero bueno, que lo pensara de ese modo, que intentara engañarse tan descaradamente, habría de ser un capítulo nimio de ese dichoso Plan. Aunque quién sabe si nimio, si Plan, si pensaba, si existía. ¿Quién le aseguraba que él fuese él y no el del espejo; y sus pensamientos un reflejo del otro que pensaba?

Uno de los olímpicos carraspeó; fue un sonido extraño, agudo, distinto a todos los que venían produciéndose en la sala, lo cual provocó que Manuel abandonara sus pensamientos abruptamente. Podría decirse que fue un carraspeo salvador; sin embargo, la conciencia recuperada le hizo ver su verdadera condición y sintió un pánico atroz.

-Pasá el faso, loco– le ordenó Minos. Y Manuel, de pronto libre de ataduras y mordazas, dice que obedeció y que le hubiera gustado reírse como cada vez que hubo tenido un chistoso entre los dedos. Pero no se rió. Más bien lloró.