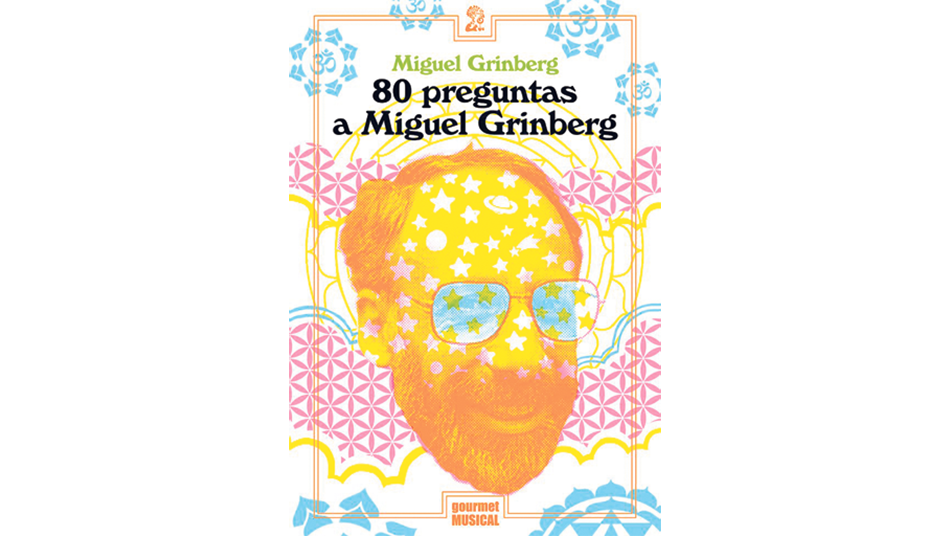

Miguel Grinberg responde ochenta preguntas como un oráculo. Eso es todo: ni más ni menos. Un monumental tráfico de ideas, conceptos y recuerdos. Se lee como un ejercicio intelectual, pero también como una demostración del lugar que ocupa -que fue ocupando– un escriba bastante inclasificable, un brote de los años ‘60 que se movió entre la música, el periodismo cultural, la poesía, la ecología y cierto misticismo de ramos generales. Su mayor virtud, tal vez, es el sentido de ubicuidad: una intuición de pionero que lo depositó oportunamente en situaciones que hoy resuenan legendarias. De sus correspondencias con el poeta beatnik Allen Ginsberg al libro Cómo vino la mano, en el que cuenta en su doble rol de protagonista y testigo aspectos fascinantes y también siniestros –el relato de Luis Alberto Spinetta sigue resultando escalofriante– de la fundación mítica del rock argentino y de los años posteriores; de su viaje de mochilero junto a Antonio Dal Masetto al Brasil para gozar la bossa nova en su territorio a los desprendimientos pedagógicos y cooperativos de la Multiversidad y la revista Mutantia, todo aparece arropado por un afán alternativo. En la imposibilidad de definirlo radica la enigmática fascinación que ejerce, para muchos, su vida y el relato de su vida. El viernes 18 cumple 80 años y la editorial independiente Gourmet Musical lo agasaja con 80 preguntas a Miguel Grinberg.

El libro, colectivo, está constituido por el interrogatorio de ochenta personajes que orbitan el Planeta Grinberg. Entre poetas, periodistas, músicos, editores, escritores, plásticos, psicólogos, productores, ecologistas, terapeutas, fotógrafos y patafísicos, se configura la trama de las obsesiones y recurrencias de Grinberg. Las respuestas tienen la sobriedad –y a veces la solemnidad– de un patriarca de los pájaros beat, que le pone el pecho a todo. No debe haber resultado sencillo responder con originalidad y estilo esa cantidad de preguntas, algunas del tipo de: “Si te dieran a elegir entre ser inmortal o despertar un día y encontrar el mundo que soñaste, con los valores en su lugar, justo y sin maldades, ¿qué elegirías?”. O: “¿Qué sucederá cuando el arte pierda definitivamente su poder de pathos?”. Sonríe Grinberg. No se amilanó en su momento, y ahora sonríe. “Al final quedó un libro–manifiesto. Comparto con los que preguntan y con los lectores pensamientos que nunca había expresado. Siento que todos quisieron subirse al tren, y eso me provoca dicha. ¡Hasta mi esposa pregunta! Hasta pregunta Mona Moncalvillo, que detesta el rock”.

Está en su casa del barrio de Monserrat, un departamento antiguo de la calle Venezuela desde donde se ve el contorno del rostro de Evita sobre el edificio del Ministerio de Obras Públicas. Hay cuadros, retratos que lo muestran de joven, cuando su figura espigada y sus rasgos agudos lo acercaban a una versión criolla de William Burroughs. Más allá está la sala de meditación, donde una vez por semana coordina un grupo que se entrega a sus conocimientos de respiración. En esa sala manda, en afiches y textos, el extraordinario escritor y monje trapense Thomas Merton, una de las debilidades de Grinberg. De muy joven lo visitó al monasterio donde estaba recluido, la abadía de Getsemaní en Kentucky, y se convirtió en discípulo, amigo y traductor al español.

Otra habitación es lo más parecido a un cuarto adolescente: un espacio mínimo atiborrado de libros, discos y fotos de Luis Alberto Spinetta y de Pescado Rabioso. Ahí tiene la computadora, ahí trabaja. Un sol horizontal y de invierno templa el ambiente: son las primeras horas de la tarde y desde las ocho está recibiendo gente. Su mujer Flavia, brasileña, además de preguntar, sirve café y galletitas. Es psicóloga, desborda simpatía alla brasileña y la pregunta que le hizo a su pareja para el libro parte de la autorreferencia: “¿Hubo algún condimento inesperado en la construcción de nuestra convivencia, digna de ser compartida con las parejas jóvenes que tienen el gran desafío de ir más allá del amor romántico?”.

Ahora dice que Miguel está más cansado que de costumbre porque se recupera de una operación. “Sí –completa Grinberg–, una pequeña intervención quirúrgica. Pero ya estoy bien. Y… es la edad. Queda tanto para hacer…”, dice y señala el desorden. Su voz se mantiene imperturbablemente joven. Se escucha clara, limpia, radial.

¿Qué se siente llegar a los 80?

–Una vez le pregunté a Allen Ginsberg qué se sentía cumplir 60. Y me dijo: “Es como cumplir 15, con espejos”. Bueno, para mí los 80 es como cumplir 15 con youtube, que todo lo multiplica.

¿Te sorprendió el nivel y tono de la mayoría de las preguntas?

–Sí, me pareció interesante. No quise que fuera un libro rockero. Solo el 25 por ciento de los que preguntan son músicos. Algunos me mandaron tres o cuatro preguntas para que yo eligiera. En fin, que fue una experiencia singular. El cineasta Raúl Perrone, por ejemplo, me preguntó por qué nunca hicimos nada juntos. Y bueno, quedó la idea… Y así.

Sería extenuante mencionar a todos los que preguntan. Solo digamos que entre los nombres y apellidos de la lista se adivina el mapa vital de Grinberg. La cartografía empezó a definirse en el hogar de una familia de clase media judía, en Villa Crespo. “Mi viejo tenía un taller de marroquinería. Hacía carteras, billeteras y cinturones de reptil, todo muy fino, que vendía a las mejores casas de la calle Florida y la avenida Santa Fe. El taller quedaba en Lambaré 1080 y tenía dos galpones: uno en planta baja y otro en altos. En el de arriba funcionó la redacción de la revista Eco Contemporáneo”.

¿Pero a qué te dedicabas vos?

–Yo al principio ayudaba a mi padre con los números del negocio. Después me anoté en la facultad de Medicina. Estuve tres años en la universidad. Haber dejado Medicina fue la primera gran desilusión que tuvo mi viejo conmigo, tal vez la única. Él, como todo inmigrante, soñaba con m’hijo, el doctor. Se llamaba Samuel y fue un gran aliado en mi vida. Papá era radioaficionado. Tenía una radio de onda corta. Fue importantísimo para mí: me metí sin querer en un mundo fascinante.

¿Por qué?

–En esa radio yo descubrí el Hit Parade norteamericano en 1953. Yo andaba por mis dulces 16, y jugando con la sintonía descubrí a Fats Dominó, después a Little Richard y Chuck Berry, a Elvis. Como toda familia de clase media, había un combinado de radio y tocadiscos. Yo sentía en ese musiquita el comienzo de una era. Que fue reafirmada por el estreno en 1955 de Semilla de maldad, y el rock and roll de Bill Halley. También pescaba un programa que hacía el Negro Guerrero Marthineitz en una emisora uruguaya llamada Radio Carve, y otro muy bueno de un disc jockey chileno, Raúl Matas. Esos hallazgos se los debo de alguna manera a mi viejo. Murió en 1982, por el tabaco. Era un fumador empedernido”.

¿Cuándo entra la poesía?

–Estuvo siempre. Pero de un modo rotundo cuando entablo comunicación epistolar con la beat generation, especialmente con Allen Ginsberg, a quien le pedí permiso para traducirlo. Eso fue en 1959. Pero yo ya venía estando atento a todo lo que pasaba. Andaba por la calle Corrientes, iba a los cines arte, estudié actuación, actué, conocí a Antonio Dal Masetto. A Dal Masetto lo conocí porque los dos estábamos enamorados de sendas coristas de una obra de teatro que se daba en Caminito. Con él nos fascinamos con la bossa y nos fuimos a Brasil para saber bien cómo era la cuestión. Pero digamos que la poesía de una manera orgánica aparece en 1962, cuando fundamos Eco Contemporáneo.

Manejando códigos

Eco Contemporáneo fue una revista importante para la poesía latinoamericana. Abrió la ventana por la que se mostraron decenas de poetas de la generación del ‘60, y representó una plataforma decisiva para que Grinberg entrara en contacto con la prensa alternativa de los Estados Unidos y con algo que por entonces era una estrafalaria novedad: la eco–militancia. El líder era Marty Jezer, y Grinberg seguía devotamente cada uno de sus manifiestos.

Esta conexión con la poesía y la ecología norteamericana no era bien comprendida en el contexto del bipolarismo de la Guerra Fría de los comienzos de la década del 60 y, como tantos, Grinberg quedó atrapado en una dialéctica falaz. Lo cuenta otro pionero inclasificable, Juan Carlos Kreimer, en el prólogo del libro. “A Grinberg muchos lo despreciaban porque no respondía a ninguna línea ideológica conocida. Para el establishment era un desertor, para los gatopartidistas era un rojo, para la izquierda, un humanista, que en esos años era despectivo porque se lo habían apropiado quienes insistían en una educación catequista. Peor aún, era proyanqui porque traducía a los poetas y escritores norteamericanos, justamente a los más cuestionadores del establishment. Quizá no le perdonaban que se carteara con titanes como Henry Miller o Thomas Merton, y que lo considerasen uno de los suyos. Recuerdo una carta que me mostró de Merton a Miller en la que subraya su ausencia de amargura, frustración y autoconmiseración”.

Desde la revista, que codirigía ya Dal Masetto y cuya redacción fue bautizada como Reducto de la Flor Solar, fundó una red continental de poetas y escritores que llamó “La Nueva Solidaridad de las Américas” y que no excluía a los Estados Unidos. Con el apoyo expreso de una amplio menú literario –Julio Cortazar, Henry Miller, Efraín Huerta– era un lugar de debate en años calientes. Se discutía fuerte. Todo podía ser cuestionado. La célebre polémica de los años 50 entre Camus y Sartre había sido ejemplar, y dejó secuelas. En el marco de esa red, Ginsberg, por ejemplo, opinaba que “ninguna Revolución puede tener éxito si prosigue la puritana censura impuesta al mundo por Rusia y los Estados Unidos. ¿Triunfar en qué? Triunfar en liberar a las masas de la dominación por los secretos monopolistas de la comunicación”.

Terrible actualidad.

–Sí. Era todo un clima. Todo estaba en movimiento. Y todo se cruzaba. En 1964 fui sin pasaje de vuelta a México para el primer encuentro de Nueva Solidaridad. Éramos unos 35 poetas de todo el continente. Teníamos las mismas vivencias y las mismas carencias. Empezamos a hablar con la gente de El Corno Emplumado, una revista mexicana muy buena. Yo ya había descubierto a Nicanor Parra. Eramos jóvenes, iconoclastas, contraculturales. De México me fui para Nueva York, al encuentro con mucha de la gente con la que me carteaba. La idea de transformar la realidad me atraía, y la poesía me parecía transformadora.

En el viaje, en la terminal de micro de El Paso en Texas, escuchó desde una vitrola, por primera vez, a los Beatles. Estaban en plan de conquista de los Estados Unidos y sonaban en todos lados. Para él fue otro golpe, como cuando descubrió el rock and roll, pero este fue de knockout. Al regreso articulaba un bagaje cultural de una variedad incomparable. Manejaba los códigos porteños a la perfección y, además, tenía un roce internacional de una fluidez poco habitual entre los de su edad. “Nunca dejo de agradecerle a mi vieja, que me obligó a ir al Liceo Británico. Ser bilingüe fue fundamental en esta historieta”, dice. En Buenos Aires se empleó de cronista, empezó a ejercer la crítica de cine y el periodismo cultural gracias a los contactos que tenía en el diario El Mundo con Ricardo Halac y Edmundo Eichelbaum. Antes había escrito esporádicamente en Leoplán. “Siempre fui permeable a la información. Creo que está en mi naturaleza cierta capacidad para anclar en sitios clave. En esa época curtí fuerte la bohemia de la calle Corrientes. Era socio de varios cineclubes, descubrí a Roberto Arlt en la librería de viejo Palumbo, de Villa Crespo. Sentía un cosquilleo, sentía que el mundo estaba entrando en una colisión”.

A su vez, no rompía con el pasado. Integraba tradiciones y las ponía en foco. En el libro Bernardo Baraj le pregunta por su vínculo con el tango, por ejemplo. “Soy porteño y el tango es parte de muchos de mis lazos de pertenencia,así como el folklore nativo. Llevo grabadas en mi alma composiciones como ‘Concierto en la luna’ (de Osmar Maderna) y ‘Taquito militar’ (de Mariano Mores), a la par de ‘Avellaneda Blues’ (Manal) o ‘Los elefantes’ (Almendra).También las voces de Tita Merello y Hugo del Carril y la obra completa deAstor Piazzolla, a quien entrevisté para Eco Contemporáneo en1963, y le organizamos una presentación en el Teatro del Altillo. Recuerdo que le llevé el bandoneón desde Florida 640 hasta Tucumán 676, su base operativa de entonces. Cuando rompió con sus socios de ahí, alquiló un local enfrente y le puso La Noche. Nos lo prestaba una vez por semana para hacer recitales de poesía (Diana Piazzolla, Horacio Salas y yo). Astor había estrenado obras cumbres en el 676, donde compartió el cartel con John Lewis y el Modern Jazz Quartet, y también el grupo vocal brasileño Os Cariocas”.

Los extraños de pelo largo

Un día Juan Carlos Kreimer, que escribía en publicaciones de Editorial Abril, le dijo que tenía que escuchar en el Teatro del Altillo a una banda que hacía algo nuevo: Los Beatniks. La recomendación sonaba atractiva para Grinberg. El nombre de la banda condensaba dos de sus más grandes pasiones: la poética beatnik y la música. Se acercó a la sala y quedó maravillado por el talento de Moris y el carisma de Pajarito Zaguri. “Me impresionó la fluidez del canto en castellano y la libertad de las letras”. Empezó a perseguir las migas de pan del beat nacional y fue a parar a La Cueva, al Di Tella y otros sitios de la época donde humeaba un caldo espeso. Hasta escribió algunas canciones propias: se calzó una guitarra y fue, por poco tiempo, un misterioso cantautor que se hacía llamar Morgan X. “Era malo, muy malo”, sonríe ahora.

Miguel Grinberg era algunos años más grande que la mayoría de los músicos que inventaban, sin saberlo, eso que bautizarían décadas más tarde como rock nacional. Esa pequeña y asimismo inmensa diferencia de edad lo puso en otro lugar. Era un veterano de casi 30 años, y empezó a organizar movidas, a destacar como agitador. En diciembre de 1966 realizó un histórico ciclo de tres conciertos en el Teatro de La Fábula –un subsuelo de Almagro, que subsiste– con Moris, Tanguito, Susana Renzulli, Los Seasons, Bob Vincent. Los conciertos se llamaron “Aquí, allá y en todas partes”, como la canción de Los Beatles que acaba de salir algunas semana antes dentro del LP Revolver. El título del ciclo marca la extraordinaria condición de contemporáneo a lo que ocurría en el mundo que siempre tuvo Grinberg. Condición que en la Argentina es sinónimo de vanguardia.

Tempranamente se tomó la cultura pop muy en serio. Fue, por caso, el primero en decodificar al rock argentino en ciclos. Mientras se atomizaba en proyectos radiales y gráficos y se especializaba en disciplinas que combinaban variantes del orientalismo y de la ecología, contempló desde afuera –la ñata contra el vidrio– el surgimiento de la primera publicación sustentable económicamente dedicada a la cultura rock y sus derivaciones. Él, que fue un propalador de los célebres encuentros de “El Parque” en el que circulaban centenares de fanzines caseros de poesía y rock, las llamadas revistas “subte”, no formó parte de la redacción del Expreso Imaginario.

¿Qué pasó?

–Me condenaron al ostracismo por Cómo vino la mano. Me dijeron que en ese libro yo había mostrado un costado crudo del rock, el del reviente, y que eso iba a fundamentar la represión. Y no fue uno: todos me rechazaron. En un momento se votó si permitían o no la publicidad de Cómo vino la mano en la revista, y ganó ampliamente la negativa. Todo eso me resintió enormemente.

El Expreso se desarrolló entre 1976 y 1982. Mucho se habla de rock y dictadura… ¿Qué significó el rock a tu juicio en aquellos años? ¿Resistencia, refugio?

–Mirá, sé que es incorrecto, pero para empezar te diría que la imagen de que los militares eran unos brutos que no entendían nada es un error. Yo tenía un programa en Radio Municipal, Agenda Invisible, al que iban filósofos, historiadores, y se decían un montón de cosas. Mucho más de lo que permitía la censura. Comprobé que no nos sacaban del aire porque les servíamos para demostrar que acá había libertad de expresión. Cuando vino la Comisión de los Derechos Humanos de James Carter fue así. Como no éramos masivos, les conveníamos. Y después ¿se iban a meter con pibes que intercambiaban revistas de poesía en un parque? No eran boludos. Nosotros éramos una resistencia permitida, lo que Marcuse llamó “tolerancia represiva”. Los únicos sitios donde dejaban que se juntara la gente eran durante las peregrinaciones religiosas y en los recitales de rock. Tenían, sí, sus herramientas represivas, policíacas, con colectivos de toxicomanía y esas cosas. Pero hay que ver el contexto. Las juventudes políticas nos despreciaban. Estábamos solos. Éramos los extraños de pelo largo.

Ni siquiera él se acuerda de la cantidad de libros que escribió. En los últimos años salió una reedición actualizada de Cómo vino la mano y una reveladora compilación de notas del período que trabajó para el diario La Opinión (1975–1980), bajo el título Un mar de metales hirvientes. “Me costó entrar en La Opinión. Jacobo Timerman no me quería. A él se le había fijado la imagen de una nota que había escrito Miguel Brascó, que decía: ‘Hemos visto a Miguel Grinberg, piloso y descalzo, caminando por la calle Florida…’ Y era cierto: yo andaba descalzo ¿qué querés? era hippie. La policía me paraba y para que no me llevaran preso le decía que tenía una enfermedad en la piel que me impedía usar calzado… Timerman no quería saber nada de tener a un piloso y descalzo en la redacción…. Al final entré”.

Muestra más libros. Uno, que editó él mismo (“me cansé de que nadie me diera bola”), Tiempo de renacer. El principio del principio; otro, una antología por los 25 años de la revista Mutantia: Nuestro espacio sagrado.

Se desliza por su casa con una natural elegancia, una natural aristocracia. Habla de su fascinación por algunos cantautores de la actualidad, de tango, de todo lo que le queda hacer y de su aversión por la nostalgia. “El señor que nos mira desde ahí me dice todo el tiempo que mañana es mejor”, dice y señala una foto de Spinetta de la época de Invisible.

¿Se puede pensar en el mañana a punto de cumplir 80?

–Sí. Lo que fue, fue; lo que no fue, no fue. Sólo nos queda lo que puede ser. Como a todos, me espera la muerte. Un gran misterio: ya me enteraré. No me atormenta. Estoy satisfecho con lo que hice. La obra es una manera de seguir viviendo en ausencia. Por lo demás, no está mal volverse, como decía Federico Peralta Ramos, un pedazo de atmósfera. Pero no tengo ningún apuro.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2021-07/mariano-del-mazo.png?itok=P56ImfBt)