La muerte de David Bowie, en enero de 2016, resultó brutal y traumática. A los 69 años aún era joven, nadie fuera de su círculo íntimo sabía sobre su enfermedad terminal y decidió lanzar su último disco, Blackstar, días antes de morir, un acto final que convirtió a su muerte en una obra de arte y dejó al mundo sin aliento porque pocas veces un artista puede construir, con tanta lucidez, control y generosidad, la narrativa de sus últimos días. Pero también resultó inesperado el derrame de amor genuino que sus fans (y otros artistas, el mundo del pop y el rock, incluso escuchas ocasionales) demostraron y diseminaron los días y meses posteriores. Hubo algo difícil de creer en esta muerte y una sensación de pérdida desproporcionada. El duelo duró mucho tiempo: dura todavía. Homenajes espontáneos en la calle y en el Carnegie Hall, tributos en el aniversario, lágrimas sobre el escenario desde Madonna hasta Sting o la jovencísima Lorde; Gary Oldman poniéndose al hombro un concierto despedida en Brixton, barrio natal de Bowie. Si durante años se machacó con lo “distante” de Bowie, quedó demostrado que a un artista no se lo quiere por abstractas nociones de autenticidad o sinceridad, sino por lo que su obra le ofrece a las vidas cotidianas de sus seguidores, por cómo las cambia y las mejora. O como decía Oscar Wilde: dale a un hombre una máscara y te dirá la verdad”.

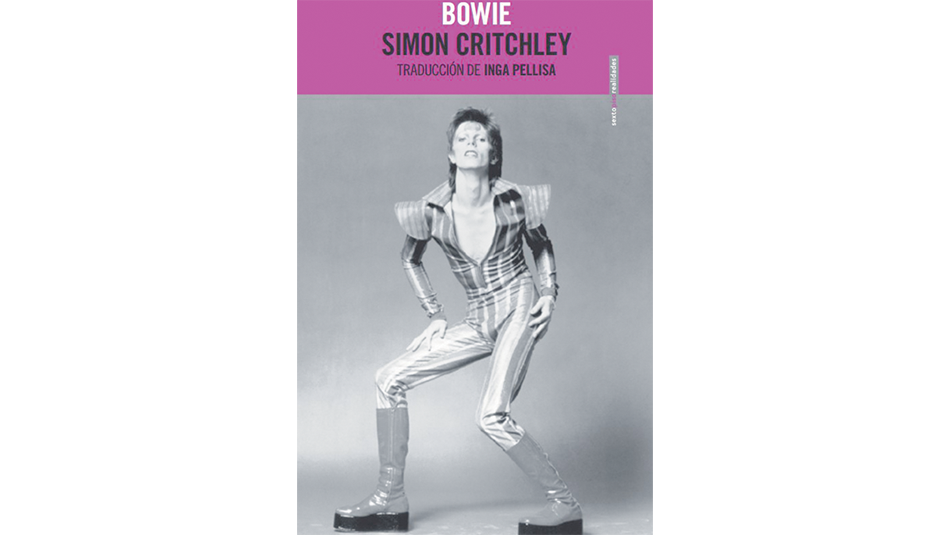

La literatura periodística que produjo la muerte de Bowie no tiene precedentes y entre la marabunta de libros publicados acaba de llegar a Argentina uno breve y excelente: la colección de ensayos de Simon Critchley llamada sencillamente Bowie, con hermosas ilustraciones de Eric Hanson. Critchley es un intelectual muy especial: filósofo inglés, compañero en la Universidad de Essex de Ernesto Laclau (sobre quien escribió Laclau, A Critical Reader con Oliver Marchart en 2004), es un especialista en Lévinas y Derrida, lo preocupa el tema de la muerte y el suicidio (The book of Dead Philosophers, de 2008, Suicide de 2015), y también ha escrito sobre Wallace Stevens y especialmente sobre Heiddeger, sobre quien hizo una “serie” de notas para The Guardian en un intento de acercar al autor de Ser y tiempo a los lectores del diario. A Critchley le interesa la divulgación: en The New York Times modera el blog de temas filosóficos The Stone desde 2010 y sostiene una reyerta pública desde hace años con el volátil Slavoj Zizek. Aunque moderado, cada tanto arma algún revuelo como cuando declaró que si la Unión Europea quería sobrevivir necesitaba “un poco de populismo de izquierda”.

Bowie, el libro, fue publicado originalmente en 2014 y relanzado después de la muerte del artista, con algunos ensayos nuevos. Desde las primeras líneas, Critchley establece el tono: los textos son personales, son textos de un fan, pero un fan que lee al ídolo con la lupa de la filosofía y con rigurosidad. Lo primero que confiesa es que nadie, en toda su vida, le ha causado tanto placer como Bowie. En seguida vuela hacia su living suburbano, en las grises afueras de Londres durante los ‘70, cuando vio a Bowie en el programa Top Of The Pops cantando “Starman” y quedó shockeado. “Era abrumador. Parecía tan sexual, tan perspicaz, tan astuto y tan extraño”. En seguida recuerda que el simple de la canción lo compró su mamá, ex peluquera en Liverpool -ella sostenía que Bowie usaba peluca desde los ‘80-. Y luego va hasta su cuarto, a sus doce años, cuando escucha la canción “Suffragete City” y se siente excitado sexualmente por primera vez. Es una escena que recuerda a la protagonizada por Christian Bale en la película Velvet Goldmine (1998) de Todd Haynes y que revela la enorme importancia que tuvo Bowie sobre los cuerpos de estos chicos y chicas suburbanos, el impacto físico de su aparición.

Po supuesto, esto lo lleva a la identidad y a las diversas identidades que Bowie asumió en su vida (“no tenía nada que ver con el realismo”) y es entonces cuando el libro se pone más complejo pero de una manera asombrosamente ligera y aguda. Los relatos vitales no existen, sostiene Critchley, por eso son puras mentiras las “memorias” como género narrativo: porque la vida interior, como estableció Hume, está hecha de percepciones inconexas. La memoria es una secuencia de anomalías pasajeras. En consecuencia, la identidad “es un asunto muy frágil”. Y eso hace que un artista sólo pueda hacer que su arte sea “inauténtico”: “una serie de repeticiones y de recreaciones, imposturas que desmontan la ilusión de realidad y nos enfrentan a la realidad de la ilusión”. Como no puede consigo mismo, Critchley lee a Bowie a través de Heidegger y pronto establece que, a causa de la impostura, debido a ella, se siente la verdad. Una verdad que nos lleva a imaginar otra forma de ser. “El genio de Bowie nos permite romper ese lazo artificial que parece conectar autenticidad y verdad. Hay verdad en la obra de Bowie, una verdad emotiva, una verdad escuchada, una verdad sentida, una verdad encarnada”. En las siguientes páginas, Critchley repasa la relación de Bowie con el concepto del Superhombre nietszcheano, la distopía -su disco favorito es el posapocalíptico Diamond Dogs-, William Burroughs, Warhol y el psiquiatra escocés R.D. Laing. Pero en el fondo -y en el frente y en todas partes- Critchley es un fan: también disecta letras, analiza con entusiasmo discos menos visitados como los recientes Heathen o The Next Day (incluso el subvalorado Reality) y se agarra la cabeza recordando Tin Machine y otras patinadas. Hasta recuerda que visitó a un amigo vecino de Bowie y le pidió que pusiera uno de sus discos, a ver si lo sacaban de la guarida.

Los últimos ensayos, escritos después de enero de 2016, son particularmente interesantes. A Critchley, se nota, le queda mucho para decir sobre Blackstar y la puesta en escena final, aunque se da el gusto con un capítulo sobre Lázaro y los aspectos religiosos de Bowie. Pero el libro termina con un texto breve sobre la madre de Critchley, aquella peluquera de Liverpool que compró “Starman” porque le gustaba la canción. Ella murió un mes antes que Bowie, en diciembre de 2015. A Critchley el duelo se le hizo extremadamente difícil. Pero cuando murió Bowie, algo se desató. Encontró un sentido: si el duelo detiene el tiempo y nos hace penosamente conscientes de los días y las noches insomnes, esta otra muerte volvió a acelerarlo todo. Lo desbloqueó, puso a andar los días. De pronto estaba escribiendo sobre Bowie: se lo pedían desde los medios, desde la academia. “Las palabras empezaron a salir a borbotones. Y ahora estoy escribiendo estas. Como eran sobre él, en cierto modo eran sobre ella. ¿Qué puedo decir? Ayudó. Quiero darle las gracias a David una vez más por este regalo de despedida”.

Así, claro, es como acompañan los artistas. Otra consecuencia insólita de esta muerte: la calidez frente a Bowie. Todos los que durante años lo consideraron frío están asombrados y con razón. Se dan cuenta que donde ellos sentían frialdad otros, muchísimos, encontraron la constante compañía.

![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/MarianaEnriquez.png?itok=u6toss_V)