Mi amigo Marcelo, sabalero y borgeano, con la misma habilidad con la que Di Meola gambeteaba rivales en el cementerio de los elefantes con intención de perfilarse para pegarle al arco, esquiva conversaciones intrascendentes, en cada uno de los encuentros cerveceros, para clavar en el ángulo algún poema del Ciego. De todos los que le escuché recitar, me quedaron atrapados, causalmente, los siguientes versos en mi red de pescadores de frases vivas:

"Si para todo hay término y hay tasa/ y última vez y nunca más y olvido/ quién nos dirá de quién, en esta casa/ sin saberlo, nos hemos despedido?".

Cuando Juan Carlos se acercó hasta el puesto, como cada domingo en los últimos veinte años, con la intención de abonar el servicio semanal de diarios, ambos sabíamos que nos estábamos despidiendo para siempre. Si charlar con un amigo es como jugar a las cartas con un mazo imaginario, entonces, ese fue nuestro último mano a mano, nuestra partida final de truco en la que siempre supimos respetar los cuatro palos, fútbol, tango, historia y cine, enhebrados en el mágico hilo de la mentira.

La misma diferencia de edad que generalmente separa a las personas, es la que nos acerca cuando se siente parecido, tal vez para poder vernos en el otro un poco más viejos o para recordar cómo éramos hace un tiempo atrás. El hombre que dilató la mudanza de su amada casa lo más que pudo, que llegó a entender o a entregarse a las circunstancias adversas de ya no poder ayudar a su compañera en los quehaceres de un lugar tan amplio, que debió optar por un sitio pequeño, más seguro y cercano a las viviendas de sus hijos, aquella mañana me confesó que la sombra de los árboles que él mismo había plantado, el horizonte de barcos en movimiento al final de la calle Uriarte y sus caminatas hasta el borde de la barranca en los atardeceres para mirar fijo la piel del río hasta sentirla cielo, eran las cosas que más iba a extrañar en su última morada.

Un buen jugador nunca le contradice a la suerte y la suya estaba echada hacía ya un par de años, la enfermedad había ganado la partida y sólo encontraba consuelo en su fina ironía, inteligencia y sentido del humor, para no tomar ese tiempo de descuento como un alargue de la vida vivida sino como la previa de su muerte a morir. Consideraba que no dejaba de ser una ventaja poder vivenciar lo que no iba a poder ver por razones obvias, el ascensor representaba el ataúd que lo alejaba del suelo acercándose al cielo para depositarlo en el frío nicho de un cuarto piso, agregó que estaba pensando colocar en la puerta, a la altura de la letra B, la última foto suya junto a un florero de plata.

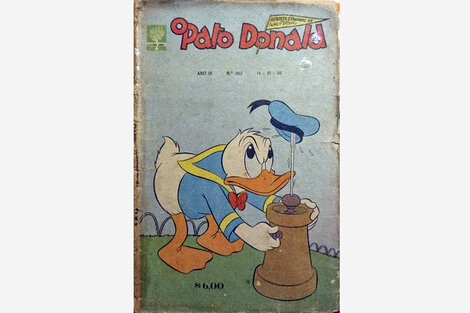

Si bien ambos no solamente conocimos una Rosario totalmente distinta, también fuimos testigos de su crecimiento exponencial, tan desigual como violento, en su caso, había sufrido un solo robo a lo largo de sus ochenta almanaques quemados, el hecho ocurrió cuando tenía diez años, mientras leía una revista del pato Donald sentado en el carro de reparto de leche, propiedad de su padre. Un pibe un poco más grande que él, pasó corriendo y se la arrebató, su sorpresa fue tan grande como su vergüenza, nunca se lo contó a nadie, comenzó a devorarse todas las publicaciones de historietas que pasaron por sus manos intentando apagar la sed de aquél final inconcluso, nunca lo pudo lograr.

Del lechero había heredado su metódica forma de regalarse placeres diarios, uno de ellos era leer el matutino junto a los primeros amargos. De los adelantos tecnológicos sólo usaba la computadora para escuchar a Mozart, se lo veía preocupado por los efectos colaterales del avance virtual, imaginaba un futuro triste para sus nietos, cuando al llegar a la edad adulta no tengan a mano ningún objeto de culto donde poder refugiarse, le aterraba un horizonte sin bibliotecas personales, ni cuadernos escritos con caligrafía propia, sin un poema de pulso febril guardado en un cajón con fotos que detuvieron el tiempo entre otras objetos aparentemente sin importancia, le dolía el imaginar ese futuro cercano en dónde toda una vida quedará resumida a información colgada en una nube, dicho pesar lo llevaba a preguntarse si no era un alto precio el que deberán pagar los jóvenes para ingresar a un mundo robotizado.

Asociaba los momentos felices con el mayor disfrute de los cinco sentidos, se negaba a escribir la risa en los mensajes de textos porque decía que la música del alma sólo tenía sentido cuando se escuchaba compartida.

Algo hubo en aquella última y extensa conversación que nos empujó a la emoción. Cuando nos prometimos visitarnos en un futuro cercano para continuar jugando, los dos sabíamos de sobra que no teníamos tantos para el envido. Fue en ese instante preciso en el cual decidimos decirnos toda la verdad, uniéndonos en un silencioso abrazo.

Ayer al mediodía recibí la noticia, que por esperada no fue menos dolorosa. A los humanos, seres contradictorios al extremo, cuando nos enteramos que algún ser querido partió para el silencio, no nos visitan a la memoria las propiedades, cuentas bancarias o autos lujosos que poseía el muerto, más bien nos asaltan destellos de su esencia, su voz, un gesto o una mirada inigualable e irrepetible.

Pero, para un canillita, la casa de un cliente a la cual visitó diariamente durante muchos años, siempre será un cofre que guardará el espíritu de quién soñó y amó entre esas cuatro paredes.

Será por eso, que esta mañana volví a recorrer la calle que ahonda el naciente, me detuve ante la puerta que cerró para siempre, arrojé un periódico, como si se tratara de un ramo de claveles rojos contra el portón gastado, detrás del cual un espejo lo sigue esperando en vano y más al fondo aún, sobre una vaga mesa situada en un rincón de la cocina, con música de Amadeus de fondo, olor a tostadas en el aire y un mate entibiando su mano, siempre estará Juan Carlos, leyendo una revista del pato Donald.