En el transcurso de los combates por su conformación, las naciones se entregan a conflagraciones que funden el destino de sus actores. Frágiles y fugaces marionetas en el teatro del mundo, arrojados al tamiz de la memoria, pocos son los que perduran.

Tres son los destinos posibles de los personajes que acuden solícitos al llamado imperativo del presente, arriesgando su vida y disponiéndose al sacrificio: la Historia, con mayúsculas, que es preciso merecer; el olvido, que suele ser su impiadoso, ineludible colofón; o la ficción, que garantiza una especie de inmortalidad en la medida en que alimenta mitos y leyendas. Al coronel Ramón Estomba le cupo en suerte una rara paradoja: pese a haber sido una figura de primera línea en los orígenes de nuestra nacionalidad, sobrevive en la memoria merced a la inverosimilitud de algunos de los hechos que protagonizó y a la incerteza sobre no pocos aspectos de su actuación histórica, que lo ofrecen como curioso y trágico personaje ficcional.

“Nació soldado y soldado murió” dice de él quien fuera su biógrafo más concienzudo, Antonio Crespi Valls, primer Director del Museo Histórico de Bahía Blanca, fundado durante el peronismo. Primo hermano de Mitre, en 1810 Estomba ya figuraba, con veinte años, como afiliado al Ejército. Hombre de su época, conoció las vicisitudes faustas e infaustas de las campañas del Alto Perú. Militó en Cotagaita, Suipacha y Huaqui y acompañó a Belgrano en las batallas de Tucumán, Salta, Vilcapugio y Ayohuma. Allí fue que se desgració, sin saberlo, para siempre. Herido en un muslo, fue hecho prisionero por los españoles y permaneció siete años en las mazmorras de El Callao, en Lima, de donde fue liberado por San Martín. En aquella terrible cárcel adquirió el mal que en pocos años le prodigará la fama y la locura, la sífilis. Sin embargo, no desmayó en su vocación guerrera y prosiguió combatiendo por la liberación del Perú, hasta que cayó nuevamente cautivo cuando se negó a participar de la defección de la división de “Los Andes”, el 5 de febrero de 1824. Muchos patriotas argentinos, “desnudos, impagos y sufriendo hasta hambre”, al decir de Bartolomé Mitre, entregaron la plaza; fue en esa oportunidad que, por no querer jurar el pabellón español, fue fusilado el soldado negro Antonio Ruiz, “Falucho”. Se trata, como es notorio, de una de las primeras invenciones historiográficas de Mitre. Durante un traslado hacia otra cárcel Estomba consiguió escapar junto al capitán Pedro José Luna. Esa evasión motivó el famoso sorteo de Matucana, en el que perdieron la vida dos oficiales que voluntariamente se ofrecieron a sustituirlos. Atribulado por la culpa, Estomba compuso una canción fúnebre consagrada a los dos valientes que se cantó por largos años en los vivacs:

“Al suplicio conducen a entrambos,

y con ánimo grande Millán,

desabrocha el honroso uniforme

y les dice: “Aquí, al pecho, ¡tirad!”

Incorporado nuevamente al Ejército Libertador hizo la campaña de Lima del año 1824 y comandó las guerrillas que hostigaban a los realistas. A las órdenes del propio Bolívar se halló en la acción de Junín el 6 de agosto de 1824, que libró definitivamente el continente. Por encargo del Libertador expulsó a los peninsulares de las provincias del Sur y fue nombrado prefecto de Ayacucho.

Sin embargo, disconforme con el gobierno, renunció al cargo y se retiró a una finca, de la que salió nuevamente cautivo. Esta vez era el mismísimo Bolívar quien lo apresaba bajo la acusación infamante de conspiración. Deportado a Argentina, según Paul Groussac, “recibió con disgusto e indiferencia la noticia de haber sido absuelto honrosamente de los cargos que le habían hecho; manifestando que había sufrido años de encierro en las horrorosas casamatas de El Callao, considerándose mártir de la libertad de su país”. Ser acusado de traición y juzgado por un consejo de hombres indignos de juzgarle, “era una cosa que jamás se borraría de su memoria”, afirma el Director de la Biblioteca Nacional en su estudio sobre Bahía Blanca de 1926.

Tras doce años de fatigas, glorias militares y padecimientos, a su retorno se le encomendó la organización del ejercito en San Juan, luego en Tandil, y finalmente la fundación de Bahía Blanca. Corría el año 1828. En solo doce días arribó a la que sería llamada Fortaleza Protectora Argentina el 9 de abril, donde inició los trabajos para el establecimiento que, ordenado por el gobernador Manuel Dorrego, con el apoyo de Rosas, derivó en la fundación de la futura Bahía Blanca. Allí permaneció unos meses donde concluyó la fortificación, pactó con las tribus amigas, recuperó cautivas, repelió la invasión de los hermanos Pincheira y, finalmente, ya aquejado por los primeros síntomas de desequilibrio, se unió sin que nadie lo esperara al alzamiento de Lavalle contra Dorrego. Abandonado por quienes creía sus aliados, desde Dolores, viendo derrotado el alzamiento de Lavalle, lanzaba una extraña proclama contrafáctica que fue recibida con suspicaz desdén: “Soldados de la regeneración: vamos a marchar a un nuevo empeño, fácil y de corta duración; vamos a vengar la muerte de nuestros bravos compañeros y amigos, sacrificados horrible y traidoramente a las inmediaciones de la Bahía Blanca por la perfidia tan común de los feroces salvajes de nuestra campaña”.

Hasta aquí la, digamos, mera historia. O Historia, a secas, condenada a ser narrada bajo la forma de una retahíla de sucesos, entre honorables y olvidables, que suelen derivar, en pocas generaciones, en reticentes olvidos. Pero el enigma de la locura y los actos que propicia le dieron al coronel un hálito trágico y atroz que lo brindan para la leyenda. O, al menos, para la literatura.

En las Memorias de don Juan Manuel Beruti, publicadas por la Biblioteca Nacional, el que Groussac llamara “minucioso recopilador de noticias” refiere: “El coronel comandante de la Campaña del Sur, don Ramón Estrubar (Estomba), tomó a un hombre y creyéndolo federal, lo puso en la boca de un cañón, le hizo pegar fuego y con la metralla lo levantó por los aires, dividido en cuartos; este señor estaba loco, por lo que lo trajeron a la ciudad, en donde ha muerto en este estado por no haber querido comer, y cuando cometió este hecho, dicen, ya estaba tocado en su razón y no lo habían conocido”. Otro relato recogido en La Biblioteca afirma: “El comandante Estomba, que meses después enloquecerá, tal vez por los remordimientos que oscurecen su conciencia, mata a Segura, mayordomo de la estancia Las Víboras, de los Anchorena, los primos de Rosas, atándolo también a la boca de un cañón y fusilándolo así, por el delito de ignorar la situación de cierta partida federal; y a otros paisanos, por el mismo delito, los mata a hachazos con sus propias manos”. Desaforado, desde el Fuerte Independencia Estomba publica proclamas de una prosa cargada donde ordena cargas contra un ejército invisible de tártaros; ya en Dolores, en marzo de 1829 redactó y pintó con su propia mano un cartel que hizo fijar en lugar público, en que informaba a la población: “Desde ahora, para siempre, hasta la muerte y más allá de la muerte, dejo el insignificante nombre de Ramón y me llamaré Demóstenes Estomba”. Demóstenes, padre de la oratoria. Que en sus Filípicas desató, contra la ocupación de Grecia por Filipo el macedonio, la guerra que no pudo ganar con las armas. Guerra y oratoria comparten en su naturaleza la esgrima de estrategias para derrotar adversarios; el loco Estomba, en su delirio, sustituyó las armas de aniquilación de sus fantasmas personales, sus tártaros, por palabras.

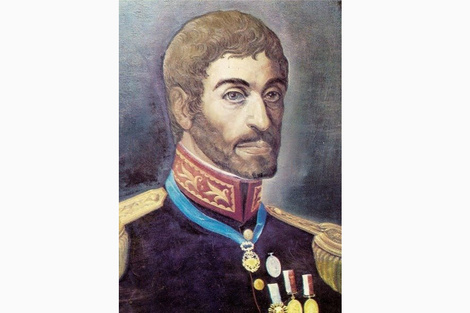

La compulsión iconográfica hace que no se conciba un personaje histórico sin imagen; hasta de Mahoma hay retratos pese a la iconoclastia de la religión que fundó.

En Argentina un caso típico que desencadena falacias iconográficas sin cesar es el de Calfucurá, que siempre se negó a ser retratado. Ello condujo a que se lo confundiera desde hace cien años con su hijo Manuel Namuncurá, el derrotado por Roca e integrado al sistema, que fue transformado en un personaje mediático ofrecido para la mofa general; muy fotografiado por cierto. O con Pincén, que, preso, fue utilizado como monigote en una escena demasiado famosa de la historia del colonialismo fotográfico en la que se lo muestra semidesnudo blandiendo una lanza en el intento por simular una bravura salvaje que el cuerpo desvencijado y sus ojos derrotados desmienten.

Durante el centenario de la fundación de Bahía Blanca un pintor oficioso se hizo unos mangos recreando la imagen del inefable coronel Estomba que dedujo de una conversación con una viejita de la misma edad que la ciudad. Aureolado de leyendas oscuras, escaseaban los datos y se volvía sospechoso todo lo poco que sobre él se sabía: que había peleado con San Martín y había estado preso en una celda a oscuras en El Callao, donde contrajo la locura sifilítica; que había causado el famoso sorteo de Matucana, alcanzando a huir no muy heroicamente mientras fusilaban a sus compañeros; que traicionó a su amigo Dorrego encabezando la rebelión que lo condujo a su fusilamiento en Navarro; que acabó sus días en un manicomio. Todo lo cual lo volvió personaje de ficción más que otra cosa (José Pablo Feinmann en El ejército de ceniza y Eduardo Belgrano Rawson en Noticias secretas de América se sirvieron de él). Para darle más verosimilitud buscaron un poco de tierra de un osario donde se decía que habían ido a parar sus restos y los colocaron en una urna en la catedral. Cada 11 de abril –erróneo aniversario de la fundación, sucedida un par de días antes- las “fuerzas vivas” de la ciudad, es decir, una cáfila de milicos con prontuario, curas cómplices y vivillos civiles, le rezan a esos dos simulacros.